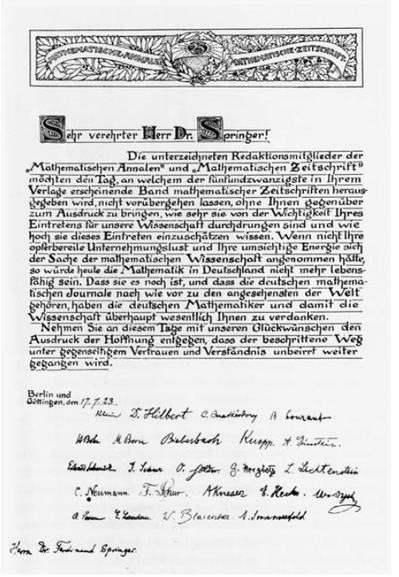

„Sehr verehrter Herr Dr. Springer!“ – Wie sich berühmte Mathematiker vor hundert Jahren bei ihrem Verleger bedankten

Den in Jugendstil-Optik gehaltenen Briefkopf ziert ein Banner „Mathematische Annalen – Mathematische Zeitschrift“ vor einem Blätterornament. Die Anrede „Sehr verehrter Herr Dr. Springer!“ schmücken kunstvolle gestaltete Initialen. Aber die Bedeutung des Briefs erkennt man am klarsten an den Namen derer, die ihn unter „Berlin und Göttingen, den 17.7.23“ unterzeichneten:

„Klein, D. Hilbert, […], R. Courant, […], M. Born, […], A. Einstein […]“ – insgesamt 23 bedeutende Mathematiker und Physiker, Redaktionsmitglieder der beiden im Banner benannten Journale, bedanken sich bei ihrem Verleger Ferdinand Springer junior für dessen Einsatz für „die deutschen Mathematiker und damit die Wissenschaft überhaupt“. Also das, was wir heute weniger hochtrabend ihre Fachcommunity nennen. Der Anlass ihres Dankesbriefs war die 25. Ausgabe der Mathematischen Zeitschrift und der Mathematischen Annalen.

Dankesbrief an Ferdinand Springer. Veröffentlicht in „Ich bin wirklich glücklich zu preisen, einen solchen Verleger-Freund zu besitzen“. Aspekte mathematischen Publizierens im Kaiserreich und der Weimarer Republik, Volker R. Remmert und Ute Schneider; Mitteilungen der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 2006, S. 196 ff., https://doi.org/10.1515/dmvm-2006-0091Der emeritierte Fields-Medaillenträger David Mumford bezieht sich auf das Dankesschreiben der Mathematiker in seinem lesenswerten Essay „Wake Up“. Darin reflektiert er die Entwicklung des mathematischen Publikationswesens im Laufe seiner Karriere. Der Essay ist erschienen in „Numbers and the World: Essays on Math and Beyond“ (Providence, American Mathematical Society, 2023).

Mumford zieht den Brief als Beispiel für eine heilere Welt heran, in der sich Verleger noch persönlich und auf eigenes finanzielles Risiko für die Wissenschaften, die sie betreuten, einsetzten. Einer Zeit, bevor die Finanzabteilungen das letzte Wort bei den Verlagen bekamen und die Verlage in einer Welle von Fusionen von Private-Equity-Firmen übernommen wurden. Und die, zumindest bei herausragenden Persönlichkeiten in den Verlagen, von Verständnis für die Mathematik und ihre Bedürfnisse geprägt war.

Volker Remmert und Ute Schneider zeichneten in einem 2006 in den Mitteilungen der Deutschen Mathematiker-Vereinigung erschienenen Artikel (hier ist der Brief auch frei zugänglich in einem Open-Access-Artikel abgedruckt) ein nuanciertes Bild der wissenschaftlichen Verlage zur Zeit der Weimarer Republik: Insbesondere ordnen sie Springers Engagement für die Mathematik und seine Beziehungen zu Mathematikern in eine (erfolgreiche) Strategie des Verlags in den 1920er-Jahren ein, größere Marktanteile an der mathematischen Literatur zu gewinnen. Und erwähnen auch damalige Kritik aus dem Ausland an als überzogen wahrgenommenen Preisen bei Springer.

Eine Kritik, die nicht so gänzlich anders klingt als Mumfords pointierte Darstellung der Geschäftsmodelle der wissenschaftlichen Verlage. Im Gegensatz zu den Zeiten von Hilbert und Einstein haben heutige Forschende allerdings mit Open Access ein Publikationsmodell zur Auswahl, welches grundsätzlich ohne kommerzielle Verlage auskommt und bottom-up aus der Wissenschaft heraus funktionieren kann. Die fortschreitende Digitalisierung des gesamten Entstehungsprozesses wissenschaftlicher Literatur macht es möglich, wie auch Mumford in seinem Artikel ausführt.

In der Praxis kommt Open Access in verschiedenen „Farben“ daher. Dabei stehen die Geschäftsmodelle der etablierten Verlage in der Kritik, die soeben eingerissenen Bezahlschranken in Form hoher article processing charges (APCs) wieder aufzubauen. Somit sehen sich Forschende ohne Zugang zu institutioneller Open-Acces-Finanzierung (zum Beispiel Forschende im Globalen Süden) erneut mit Hürden bei der Verbreitung ihrer Forschungsergebnisse konfrontiert.

Engagement durch Forschende für ein Publikationswesen, welches den Werten guter wissenschaftlicher Praxis entspricht, bleibt also einerseits eine wichtige Aufgabe und andererseits ein „Gestaltungsfeld“ (vgl. das DFG-Positionspapier zu wissenschaftlichen Publikationen). Auch wenn kunstvolle Dankesbriefe der Community an in dieser Hinsicht verdiente Kolleginnen und Kollegen leider die Ausnahme darstellen werden.

#Fachzeitschriften #LizenzCCBY40INT #Mathematik #OpenAccessTransformation #Verlage #Wissenschaftsgeschichte