La transizione linguistica che nessuno racconta

di Antonio Zoppetti

L’altro giorno leggevo che l’accademia della Crusca ha partecipato alla Bright Night 2025 dell’Università di Firenze, e sul suo sito si legge:

“Bright Night (‘Brilliant Researchers Impact on Growth Health and Trust in research’) è il nome dato alla Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, la manifestazione ideata dalla Commissione Europea con l’obiettivo di diffondere la cultura scientifica delle Università.”

Leggendo tra le righe, si intuisce una certa insofferenza per questa denominazione in inglese, presentata come qualcosa di imposto da altri, e affiancata alla traduzione italiana a cui viene dato maggior risalto.

Bisognerebbe però spendere qualche riflessione su quello che l’Accademia, ma più in generale i linguisti e gli intellettuali italiani, non dicono.

Perché l’Università di Firenze ha scelto l’inglese?

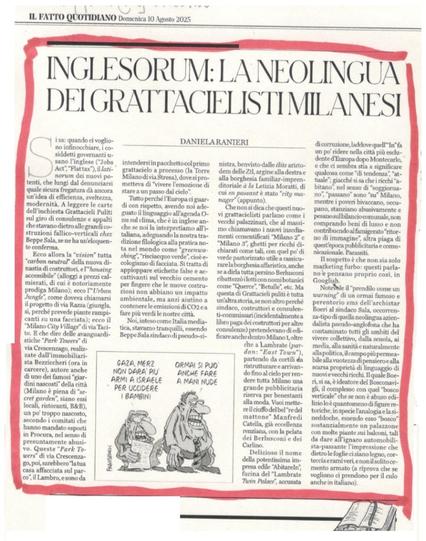

La scelta di denominare in inglese i nomi delle manifestazioni non è un’insolita bizzarria – come si potrebbe evincere dalle parole della Crusca – è invece una ben precisa strategia che vale per ogni tipo di manifestazione, evento o mostra. In ottobre, a Milano, ci sarà la Cook-Fest, il food festival del Corriere della Sera, e il settimo Fringe Milano Off International ideato da due nativi italiani con la testa nell’anglosfera. Tempo fa avevo denunciato come persino una mostra dedicata alla figura simbolo dell’italiano era stata anglicizzata attraverso il Dante Vibes, e prima ancora avevo fatto delle ricerche sulle denominazioni in inglese che erano prevalenti rispetto a quelle in italiano persino nelle manifestazioni paesane (notevole il Tractor Day).

Chi si occupa di studiare la lingua italiana non solo dovrebbe raccontare queste cose, ma anche quantificarle (qual è la percentuale delle denominazioni in inglese nel panorama culturale italiano? Non trovo studi in merito, chissà come mai… ma la mia impressione è che prevalgano).

Invece di limitarsi a contare gli anglicismi magari per concludere che sono pochi, passeggeri o poco frequenti, i linguisti dovrebbero riflettere seriamente sulle loro cause e soprattutto sul loro impatto nella nostra società. Alcuni studiosi sono convinti che il fenomeno nasca da una “moda”, dal loro essere “di prestigio” o dal fatto che siano più sintetici degli equivalenti italiani. Ma queste spiegazioni sono ridicole e insufficienti, la verità è un’altra ed è ben più profonda: certe manifestazioni ideate dall’Ue come la Bright Night – ma anche dalle realtà tutte italiane che inseguono la stessa strategia a partire dalla Rcs Academy che forma i futuri giornalisti e comunicatori – non hanno solo “l’obiettivo di diffondere la cultura scientifica delle Università”, ma anche di diffondere l’inglese, che fa parte del pacchetto, benché non sia dichiarato e avvenga in modo surrettizio.

Se la nostra società spinge i cittadini verso la transizione ecologica ed energetica (e vorrebbe convincere tutti a comprare auto elettriche che hanno per ora scarso successo), o verso la transizione digitale (con ostacoli all’uso del contante o balzelli che di fatto escludono chi non è in grado di usare internet), è in atto anche un’altra transizione che però viene sottaciuta: la transizione linguistica.

La transizione linguistica

La transizione linguistica è il graduale processo di adozione dell’inglese da parte delle popolazioni non anglofone con l’obiettivo di renderlo un requisito per tutti, e risolvere così i problemi della comunicazione internazionale, strategica soprattutto per i mercati globali. Il progetto include un profondo cambiamento culturale e organizzativo per fare in modo che le popolazioni non anglofone imparino l’inglese, e le realtà dove questo è già avvenuto – per esempio l’Olanda, l’Islanda o alcuni Paesi scandinavi – sono presentate come “virtuose” e avanzate, mentre le altre sono considerate “arretrate”, perché questo processo non si è “ancora” realizzato, e dietro quell’ancora si svela un ben preciso progetto di colonizzazione linguistica. Questo progetto è perseguito senza che nessuno ne metta in risalto gli effetti collaterali, e cioè la regressione delle lingue locali e la loro anglicizzazione. E quel che è peggio nessuno o quasi sembra cogliere che mentre tutto il mondo dovrebbe convertirsi allo studio dell’inglese, i Paesi anglofoni non hanno l’esigenza di apprendere alcuna altra lingua al di fuori della propria che preferiscono rendere “universale”. Tutto ciò comporta invece problemi etici, cognitivi ed economici di grande rilevanza. Ma guai a sollevare il problema, non aprite quella porta!

Le leve della transizione linguistica sono molteplici e differenziate, ma ruotano attorno a due cardini: ci sono interventi espliciti per introdurre e ufficializzare l’inglese a partire dalla scuola, e altri indiretti che si basano sull’esclusione e la stigmatizzazione sociale di chi non si inchina alla dittatura dell’inglese.

Questa seconda strategia è ben visibile per esempio quando un politico italiano è costretto a esprimersi in inglese in qualche contesto internazionale. Se lo parla in modo disinvolto supera la prova mediatica – e in ogni trasmissione di attualità si esalta la padronanza della lingua superiore di volta in volta di Draghi, Meloni e via governando – altrimenti viene esposto al pubblico ludibrio (come nel caso di Renzi o Rutelli).

La gogna mediatica spinge perciò a bollare come ignorante (in assoluto) chi non conosce l’inglese, indipendentemente dal contesto e dalle sue competenze. In quest’ottica, un professorone che conosce a menadito il latino o il greco, e che magari è un poliglotta che parla correntemente francese, spagnolo e tedesco, se non sa l’inglese è comunque un riprovevole ignorante, che non può che vergognarsi. Viceversa, un imprenditore statunitense arricchito e imbruttito che non sa parlare altro che la propria lingua naturale e che possiede la cultura pragmatica e poco profonda di uno statunitense medio è visto come un modello positivo (in fin dei conti sa l’unica cosa che vale la pena di sapere: la lingua dei padroni).

L’affermazione della superiorità della lingua inglese comporta allo stesso tempo lo svilimento dell’apprendimento di altre lingue straniere (tedesco, francese, spagnolo…) che viene considerato un vezzo privo di obiettivi concreti, un po’ come studiare il pianoforte, che non fa parte del paniere della “cultura” ufficiale. Questa visione coloniale non è messa in discussione quasi da nessuno, a parte qualche paria escluso dal panorama culturale italiano.

L’idea è che essere internazionali non significhi esprimere qualcosa in tutte le lingue del mondo, ma viceversa abbandonarle per adottare la lingua naturale dei Paesi dominanti. Chi non si adegua ne paga le conseguenze, come sta avvenendo per esempio nei contesti scientifici. Anche se nessuno vieta di pubblicare nella propria lingua nazionale, o in quelle ben più diffuse dell’inglese come il cinese o lo spagnolo, di fatto esistono una serie di pregiudizi che premiano le pubblicazioni in inglese a cui viene attribuita maggiore rilevanza e dunque visibilità. Perciò, pubblicare in inglese diventa conveniente, se non indispensabile, per poter essere presi in considerazione ed emergere. Dunque, uno studio in italiano non ha la stessa circolazione di uno pubblicato in inglese (a meno che qualcuno non lo traduca nella lingua dominante per rilanciarlo in questo modo), per motivi linguistici e non in base ai contenuti scientifici che veicola.

La transizione linguistica, però, non si persegue solo attraverso queste e altre modalità surrettizie, ma anche attraverso politiche linguistiche più coercitive.

La politica linguistica per istituzionalizzare l’inglese

Le politiche linguistiche nella scuola italiana ed europea prevedono di creare le nuove generazioni bilingui a base inglese sin dai primi anni delle elementari, per arrivare a privilegiare l’inglese come lingua di insegnamento per l’università e i corsi di specializzazione a discapito delle lingue locali. Negli ultimi vent’anni, gli atenei italiani che hanno scelto di insegnare direttamente in inglese, escludendo l’italiano come lingua della formazione, sono infatti sempre di più. Anche in questo caso la transizione linguistica è incentivata dai sistemi di punteggio “internazionali” (in realtà statunitensi) che si basano sulla capacità di attrarre gli studenti stranieri, e questo obiettivo si persegue insegnando direttamente in inglese e non certo favorendo l’insegnamento dell’italiano a chi viene da noi né erogando corsi in altre lingue (“non avrai altra lingua al di fuori di me”, recita il primo comandamento della transizione linguistica anglomane). E così il progetto Erasmus, nato per favorire gli scambi interlinguistici, si è ben presto trasformato in una potente leva per la diffusione del monolinguismo a base inglese, visto che nella pratica si declina solo così. Lo stesso vale per i programmi scolastici che prevedono l’apprendimento di una materia direttamente in una lingua straniera, denominati con la sigla inglese “CLIL” (Content and Language Integrated Learning): sulla carta c’è scritto “lingua straniera”, ma di fatto quella lingua diventa sempre e solo l’inglese e non circolano analoghi corsi in altre lingue, a parte poche eccezioni.

Se a scuola, un tempo, era obbligatorio studiare una lingua straniera, grazie alle riforme che hanno sostituito “lingua straniera” con “inglese”, oggi la lingua della perfida Albione è diventata un obbligo e un requisito per tutti. Dalla scuola si è poi passati alla pubblica amministrazione, e con la riforma Madia l’inglese è diventato anche un requisito per accedere ai concorsi pubblici. L’inglese è diventato la lingua obbligatoria per presentare i Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) e anche il Fondo italiano per la scienza (FIS): nel nostro Paese si devono presentare e discutere in inglese, mica in italiano, e questi sono i primi passi che ufficializzano l’inglese anche nel nostro territorio.

Intanto l’inglese è già diventato la lingua ufficiale internazionale per esempio dell’aviazione o del mondo dei militari (almeno del blocco occidentale, e cioè dei “buoni” che sanzionano Putin ma non Netanyahu).

Quanto all’Unione Europea, nonostante sia nata all’insegna del plurilinguismo, l’inglese è sempre più introdotto come la lingua della comunicazione pubblica – anche se è conosciuto da una minoranza di europei e di italiani – e soprattutto è ormai la lingua di lavoro prevalente o quasi unica (soprattutto nella documentazione in Rete): l’italiano è da tempo stato estromesso, e il francese e il tedesco rimangono sulla carta ma di fatto sono in via di abbandono.

La transizione linguistica insegue la filosofia di “una fetta di salame alla volta” (ogni fettina non porta risultati visibili in modo macroscopico, ma piano piano il salame si consuma) ed è fatta di tantissime piccole mosse che sembrano insignificanti, prese singolarmente, ma nel complesso ci portano dove ci vogliono portare. Per esempio i documenti personali o sanitari che sono diventati bilingui, dunque nelle carte d’identità rilasciate dalla Repubblica italiana le scritte sono ormai bilingui (nome/name, scadenza/expiry), come se l’inglese fosse la lingua ufficiale dell’Europa.

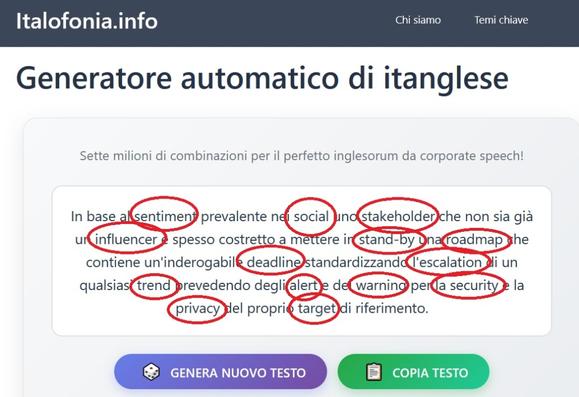

Questo suicidio linguistico inseguito dalle politiche anglomani tutte interne si inserisce in un ben più ampio fenomeno mondiale che è la conseguenza dell’egemonia culturale, politica, economica e sociale degli Stati Uniti, e in particolare dell’espansione delle multinazionali. E così arriviamo anche al fenomeno degli anglicismi, che si moltiplicano con ritmi esponenziali da ormai molti decenni, e sono solo l’effetto collaterale dell’affermarsi dell’inglese globale.

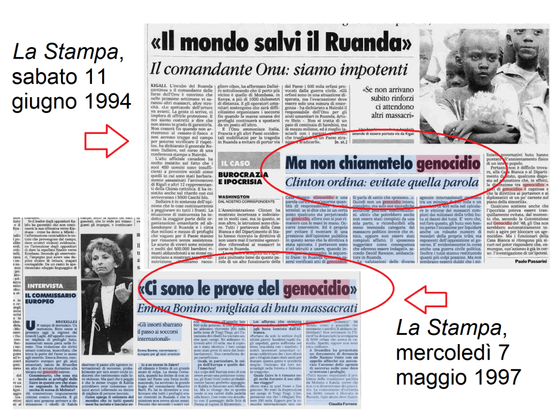

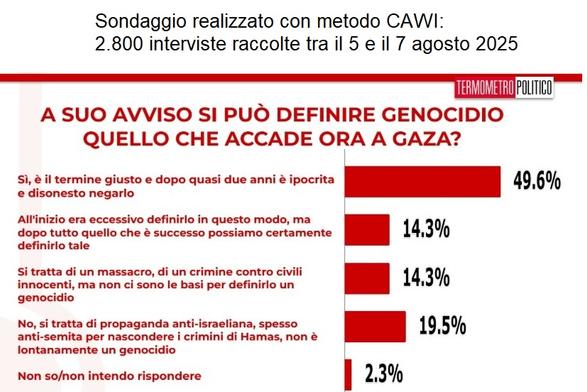

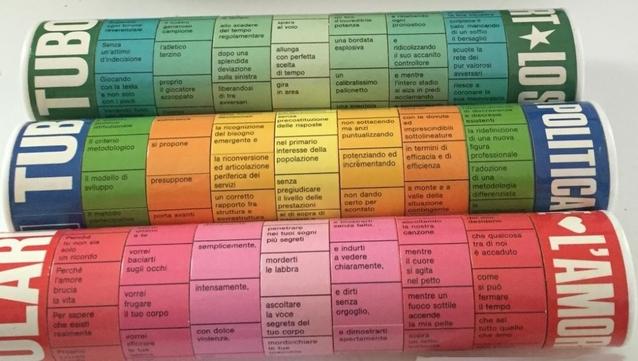

Se, nei piani alti, si allarga il progetto di instaurare in modo ufficiale una diglossia post-moderna che fa del globalese la lingua superiore, nei piani più bassi il ricorso al lessico, alla terminologia e alla ri-concettualizzazione in inglese (assassino/killer, calcolatore/computer, verde/green) è la conseguenza di questo modo di essere “internazionali”. E così la città araba di Gaza si esprime nella lingua di chi sta sterminando i palestinesi e pianifica la sostituzione etnica (Gaza City), il confinamento al tempo del covid è diventato lockdown, mentre le insegne dei negozi (divenuti shop, store, megastore, outlet, showroom…) sono sempre più in inglese, come i titoli dei film al cinema e le trasmissioni dei palinsesti televisivi, in un’anglicizzazione dei generi cinematografici (biopic, romance) e persino dei libri, che fuori dall’editoria si declina con i nomi degli eventi e delle fiere in inglese. È l’intero panorama linguistico italiano che sta cambiando pelle, a partire dalle comunicazioni bilingui della metropolitana milanese o delle ferrovie dello Stato che ci induce a una sorta di ipnosi bilingue (prossima fermata… next stop…) che ci ribalta nell’inconscio in modo sempre più profondo.

Ecco perché hanno deciso di chiamare in inglese la manifestazione a cui ha partecipato la Crusca, per tornare da dove eravamo partiti: non perché questa decisione sia una stravaganza isolata, ma perché è l’espressione della transizione linguistica in atto che nessuno si prende la briga di raccontare.

#anglicismiNellItaliano #inglese #ingleseNellaScienza #interferenzaLinguistica #internazionalismi #itanglese #linguaItaliana #paroleInglesiNellItaliano