Sulla parola “genocidio” e sui genocidi linguistici

Di Antonio Zoppetti

Dietro certe parole non c’è la semplice descrizione della realtà, bensì la sua costruzione e la sua interpretazione, che non è mai neutra, è sempre un atto politico. Anche se non è vero che ne uccide più la lingua (o la penna) che la spada, fuor di metafora ci sono parole che possiedono una connotazione e una capacità evocativa dirompenti. “Genocidio”, per esempio, si carica di una valenza così insopportabile da apparire più importante dei crimini e delle atrocità che descrive, dunque, di fronte a quanto sta succedendo a Gaza è in corso un acceso dibattito per stabilire se tanta inumanità possa essere definita “genocidio” o un “semplice” crimine di guerra, un “normale” sterminio ponderato dei civili come tanti altri.

Alcuni personaggi, per esempio Paolo Mieli (“Mi rifiuto di parlare di genocidio”), Italo Bocchino (“bisogna stare attenti a usare la parola genocidio”, “è una parola sbagliata”) e tanti altri dimostrano una certa ossessione nel negare, e reagiscono ogni volta con veemenza, mentre sul fronte opposto genocidio viene di solito sbandierato e messo in risalto in una polemica senza soluzioni davanti alla quale ogni presentatore televisivo tende ormai a evitare di ricorrere a una parola impronunciabile e divisiva, per non aprire “quella porta” e passare ai fatti.

Davanti ai massacri, davanti alla sistematica distruzione di case, ospedali e infrastrutture, davanti alla strategia di ridurre la popolazione alla fame e di provocare una pianificata carestia con tanto di tiro al piccione per uccidere chi è in fila per un tozzo di pane distribuito a singhiozzo e controllato dagli israeliani… la questione ha assunto dunque un’enorme rilevanza.

Genocidio: sì o no? Il tormentone non è né nuovo né meramente linguistico

Colpisce che in questo animato dibattito i linguisti rimangano in disparte, mediamente, e che per esempio tra le consulenze della Crusca che rispondono ai quesiti dei lettori e ragionano sull’appropriatezza delle parole e sul loro uso, non ci sia una presa di posizione in merito, al contrario di ciò che avviene per altre questioni spinose e tutte politiche, prima che linguistiche, dalla legittimazione di certi anglicismi alle prese di posizione ufficiali sulla femminilizzazione delle cariche.

C’è poi un altro fatto che stupisce. Sembra che nessuno si accorga che le polemiche sulla legittimità di un’etichetta infamante come “genocidio” non sia affatto una novità che emerge oggi a proposito di Israele, ma è un tormentone che riaffiora ogni volta che simili crimini si manifestano.

Anche se certi personaggi dalla memoria di un pesce rosso fanno finta di non ricordarselo, basta scorrere gli archivi storici dei giornali per constatarlo: e già ai tempi del massacro dei Tutsi sulle pagine dei giornali si dibatteva sulla questione e uscivano articoli intitolati “Non chiamatelo genocidio” come predicava il democratico Bill Clinton arrampicandosi sui vetri come fanno oggi Mieli, Bocchino e gli altri.

L’unica cosa certa è come andata a finire: oggi questi massacri sono stati riconosciuti ufficialmente dalla Corte internazionale di giustizia come genocidi – con buona pace dei negazionisti – esattamente come sta accadendo con Gaza: la Commissione internazionale indipendente d’inchiesta delle Nazioni Unite ha concluso che Israele ha commesso ben quattro violazioni della Convenzione sul genocidio.

In queste diatribe è però indispensabile fare un distinguo tra l’accezione tecnica, giuridica e in fondo terminologica di “genocidio” e la sua portata in senso lato che circola nella lingua comune, visto che la lingua è metafora. E ripercorrere la storia della parola aiuta a comprendere come stanno veramente le cose.

Genocidio: etimo e significato

“Genocidio” è un concetto proposto dal giurista ebreo polacco Raphael Lemkin, nel 1944, davanti ai crimini del nazismo, ma in seguito dichiarò che l’idea di coniare quella parola nasceva dallo sterminio degli armeni da parte dell’Impero Ottomano avvenuto all’inizio del secolo. In un articolo del 1945 spiegava che gli orrori dell’olocausto erano in fine dei conti l’incarnazione organizzata più eclatante – nelle modalità di attuazione – di qualcosa di più ampio del contesto storico di allora. E precisava:

“Il crimine del Reich nello sterminare volutamente e deliberatamente interi popoli non è del tutto nuovo nel mondo. È nuovo solo nel mondo civilizzato che siamo giunti a concepire (…). È per questo motivo che mi sono preso la libertà d’inventare la parola ‘genocidio’. Questo termine deriva dalla parola greca ghénos, che significa tribù o razza, e dal latino caedo, che significa uccidere. Il genocidio deve tragicamente trovare posto nel dizionario del futuro accanto ad altre parole tragiche come omicidio e infanticidio. Come suggerito da Von Rundstedt, il termine non significa necessariamente uccisione di massa, ma questa può essere una delle sue accezioni. Più spesso, si riferisce a un piano coordinato volto alla distruzione delle fondamenta essenziali della vita dei gruppi nazionali, affinché tali gruppi avvizziscano e muoiano come piante colpite dalla ruggine.”

Il genocidio nel diritto internazionale

La parola è stata così accolta e ripresa nel 1946 durante il processo di Norimberga contro i crimini del nazismo e due anni dopo l’Onu ha dichiarato il genocidio un reato. Anche se per condannare qualcuno per un crimine è necessario avere parametri oggettivi con cui valutarlo, la definizione giuridica di genocidio dell’Onu del 1948 si presta comunque a diverse interpretazioni, dunque il riconoscimento ufficiale del genocidio è avvenuto per esempio nel caso dello sterminio degli Armeni o, in tempi più recenti, nei massacri etnici avvenuti in Ruanda negli anni Novanta. Ma non tutti sono concordi nel riconoscere certe sentenze, e ancora oggi la Turchia nega il genocidio armeno, non solo per motivi etici e di immagine, ma soprattutto perché sotto la questione legale si celano enormi interessi economici, a partire dalla restituzione dei beni espropriati agli armeni che rappresenta una voce enorme per l’economia turca.

I risvolti economici, per Israele, sono anche maggiori. C’è il disegno di radere al suolo Gaza per ricostruirla come un lussuoso villaggio turistico che prevede una sorta di sostituzione etnica con incentivi (ti pago e te ne vai via dalla tua terra). C’è l’appropriazione di terre ricchissime di risorse da sfruttare e c’è anche la questione dei territori occupati illegalmente nella Cisgiordania. Trasformare il genocidio in una semplice guerra che basta vincere in qualche modo (anche se gli israeliani non hanno alcun esercito contro cui combattere, e a parte qualche sporadica incursione di Hamas stanno operando contro i civili e le loro abitazioni) è fondamentale per questo progetto. Ed è poi essenziale anche dal punto di vista del diritto internazionale, sia per evitare l’arresto di Netanyau per il suo crimine (ma il problema non è solo Netanyau, c’è un intero sistema che lo sostiene) sia per non coinvolgere l’Occidente suo alleato – Europa e Italia inclusi – che invece di applicare sanzioni come nel caso di Putin, si limita a condannarlo a parole – come un “camerata che sbaglia” si potrebbe parafrasare provocatoriamente – e con cui non si smette di fare affari soprattutto nella compravendita di armamenti.

Mentre su piano giuridico e in un certo senso terminologico saranno la storia e le sentenze a decretare se tutto ciò sia o meno genocidio, se si passa alla lingua comune le cose sono più semplici, ed è più difficile negare.

Il genocidio nella lingua comune

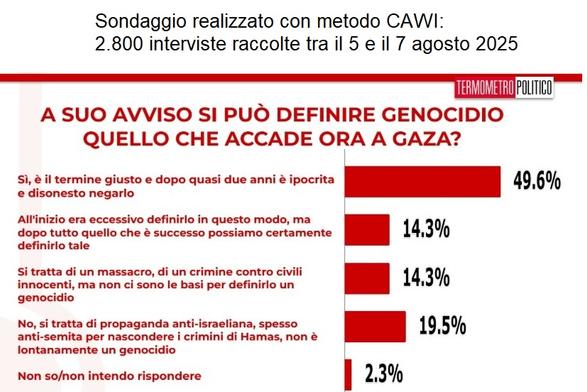

Sono stati effettuati vari sondaggi in cui si chiedeva agli italiani – dunque al popolo e alle masse – se consideravano genocidio il massacro dei palestinesi, e per la maggioranza la risposta è stata sì, una convinzione che aumenta di giorno in giorno davanti ai fatti sotto gli occhi di tutti. Visto che certi linguisti e lessicografi che si pongono come “descrittivisti” si riempiono la bocca di sciocchezze per cui la lingua arriverebbe dal basso, seguendo il loro criterio si dovrebbe affermare che Israele si sta macchiando di genocidio, se è l’uso che fa la lingua. Ma si sa che questa presunta “democrazia linguistica” viene invocata solo quando fa comodo; in altri casi si cambia casacca e si può sempre dire, come fanno i negazionisti, che la gente non sa che cosa significhi questa parola, dunque parla a vanvera e non fa testo.

Se però si analizza la letteratura alla ricerca dell’uso della parola genocidio fuor da Gaza, le cose cambiano. Questo vocabolo è frequente per descrivere per esempio lo sterminio dei Catari e degli Albigesi agli inizi del Duecento attraverso una campagna militare durata vent’anni orchestrata dal Re di Francia e da papa Innocenzo III che li aveva bollati come eretici. Si ritrova nel caso del genocidio dei nativi americani, numericamente più consistente di quello dell’olocausto. In questo caso lo sterminio delle popolazioni non è avvenuto solo intenzionalmente attraverso i massacri e il confinamento dei nativi nelle “riserve” che di anno in anno si rimpicciolivano fino a soffocarli. Il numero maggiore di morti è stato causato involontariamente attraverso le malattie che gli europei hanno portato, e che risultavano mortali in quelle popolazioni senza anticorpi davanti alle nostre epidemie. Eppure nessuno si sogna, in casi del genere, di mettere in discussione la parola, nessuno è interessato a cavillare per concludere che quello dei nativi americani o dei catari non era proprio un genocidio ma qualcos’altro. Perché fuori dai tecnicismi giuridici che tagliano fuori i non addetti ai lavori “incompetenti” la parola genocidio coniata da Lemkin è entrata nella lingua comune e nei vocabolari – come da lui auspicato – per esprimere un concetto intuitivo e macroscopico che non ha alcun bisogno di basarsi sulle definizioni giuridiche (peraltro controverse).

Genocidi culturali e linguistici

Ogni genocidio non comporta solo il tentativo di cancellare gli individui di una popolazione, ma coinvolge inevitabilmente la loro stessa cultura e dunque spesso anche la loro lingua. Il genocidio di Albigesi e Catari protetti dai signori della Provenza, per esempio, ha determinato anche la fine della poesia provenzale nella lingua d’oc. Questi poeti sono fuggiti in una diaspora che li ha portati in Spagna, in Italia e altrove, mentre l’annessione del territorio alla Francia ha introdotto ufficialmente l’antico francese – la lingua d’oïl – anche lì.

Uno dei primi a utilizzate la parola in senso lato e a legarla alle questioni linguistiche parlando esplicitamente di “genocidio culturale” o “linguistico”, è stato Pasolini, che negli anni Sessanta, davanti alla compiuta unificazione dell’italiano, notava che il prezzo era un certo “genocidio culturale, dove tutti parlano e consumano allo stesso modo, un genocidio che coinvolge anche i dialetti che vengono rinnegati e ridotti a ‘codici residuali’ marginali”. E su questo uso metaforico di genocidio era tornato anche nel 1974 nell’ultimo suo intervento pubblico prima di venire assassinato. Ma il riferimento al genocidio linguistico si trova in tantissimi autori, soprattutto a proposito dell’estinzione delle lingue in Africa – denunciata con preoccupazione anche dall’Unesco – e il linguista tunisino Claude Hagège rilevava come la distruzione delle culture può avvenire attraverso un genocidio fisico ma anche in altre forme che non prevedono il massacro di una popolazione. Tra i fattori determinanti di questo enorme genocidio linguistico riconosceva all’espansione dell’inglese globale un “ruolo di primo piano” (Morte e rinascita delle lingue. Diversità linguistica come patrimonio dell’umanità, Feltrinelli, Milano 2002, p. 99). Ma anche la ricercatrice finlandese Tove Skutnabb-Kangas tacciava l’Occidente di “linguicismo”: come il razzismo e l’etnicismo discriminano sulla base delle differenze biologiche oppure etnico-culturali, il linguicismo discrimina in base alla lingua madre e determina giudizi sulla competenza o non competenza dei cittadini nelle lingue ufficiali o internazionali, mentre il monolinguismo a base inglese era per lei un “cancro” a cui andrebbe contrapposto il riconoscimento dei diritti linguistici e del pluralismo, se non vogliamo essere complici del genocidio linguistico e culturale nel mondo (“I diritti umani e le ingiustizie linguistiche. Un futuro per la diversità? Teorie, esperienze e strumenti”, in Come si e ristretto il mondo, a cura di Francesco Susi, Amando Editore, Roma 1999, p. 99).

Un effetto collaterale del genocidio palestinese è proprio quello di consolidare e di allargare l’espansione dell’inglese globale, che nessuno in questo momento denuncia, di certo perché ci sono da denunciare cose ben più gravi, ma anche perché in Italia (e non solo da noi) non c’è alcuna sensibilità sulla questione. Quale lingua si parlerà in una futura Gaza ricostruita e concepita come un resort da cui i palestinesi sembrano esclusi? Perché sulla stampa la città di Gaza è diventata Gaza city? Perché c’è chi preferisce parlare di West Bank invece che di Cisgiordania? Come mai sui giornali italiani ricorre solo la sigla Idf (cioè Israel Defense Forces pronunciato in tv all’inglese “AI-DI-EF”) mentre su quelli francesi e spagnoli si usa prevalentemente la propria lingua e si parla della difesa israeliana senza ricorrere all’inglese?

Mentre si consumano le baruffe sull’opportunità di parlare di genocidio palestinese, davanti al genocidio culturale e linguistico provocato dal globalese in tutto il mondo non c’è alcuna preoccupazione. Eppure, se dietro certe parole non c’è la semplice descrizione della realtà, bensì la sua costruzione e la sua interpretazione, anche le scelte lessicali che si appoggiano all’inglese non sono neutrali. Sono anche queste un atto politico e non dovremmo dimenticarcene: l’inglese è la lingua di classe dei popoli dominanti che la stanno imponendo a quelli sottomessi, anche se su questo caso nessuno sembra intenzionato a fare la resistenza. Nemmeno i cosiddetti “propal” che nelle piazze gridano “fri palestàin” come se l’inglese (di Trump e di Netanyau) fosse la lingua di tutti. Invece, per non essere complici dell’attuale genocidio linguistico farebbero meglio a gridare “Palestina libera” in tutte le lingue del mondo.

#colonialismoLinguistico #globalese #globalizzazioneLinguistica #globish #interferenzaLinguistica #linguaItaliana