Uno dei difetti principali delle formazioni partigiane in Cadore era l’ossessivo mantenimento di posizioni fisse

Processed By eBay with ImageMagick, z1.1.0. ||A3

A settembre [1944] tutte le brigate aumentarono la frequenza delle loro scorribande, nel tentativo di isolare il Centro Cadore, la Val d’Ansiei ed il Comelico, impedendo la penetrazione del territorio da parte dei mezzi corazzati tedeschi, che battevano in ritirata. Le più significative azioni di questo periodo furono l’attacco al presidio tedesco sul monte Tudaio da parte di un gruppo della Oberdan in data 3 settembre 1944, il brillamento di un ponte sulla strada statale n. 51 denominata «Cavallera» il 4 settembre, l’attentato ad una pattuglia tedesca presso il ponte sul Rio Rin a Lozzo di Cadore il 6 settembre <134, l’imboscata ad un autocarro nel paese di Vallesina il 9 settembre, la conflagrazione tramite esplosivo di un ponte sul fiume Ansiei nello stesso giorno e la demolizione del ponte che collegava il paese di Venas a quello di Cibiana il 10 settembre <135. A complicare le cose sopraggiunsero alcune divergenze tra la Brigata carnica Osoppo e la Brigata Cadore. La prima voleva intensificare le azioni per dar luogo ad una strenua lotta contro l’invasore, la seconda invece voleva evitare le interferenze di altri nuclei partigiani sulla propria zona e lo stesso «Garbin» si mobilitò affinché fossero rispettati i territori di competenza delle singole brigate. Gli eventi precipitarono quando, il mattino del 20 settembre, alcuni partigiani della Osoppo, spararono diversi colpi di mitraglia contro l’edificio della scuola elementare di Pelos, sede del comando tedesco. Nello stesso tempo Alessandro Gallo si trovava a Lozzo per ricevere delle informazioni e dei documenti da un «gappista» della base di Pieve. Quando sentì gli spari, temendo una feroce ritorsione tedesca contro il paese, si portò con quattro compagni nella zona della «Curva dei Sindaci» presso la periferia di Lozzo. Qui attese per ore l’avvento del «gappista», ma poiché esso tardava, decise di tendere un agguato contro tre camion tedeschi che transitavano nella strada verso Domegge. Le bombe lanciate da Alessandro Gallo e dagli altri partigiani danneggiarono solo il primo dei tre automezzi, permettendo ai soldati degli altri due di reagire tempestivamente. Incalzati dal fuoco tedesco i partigiani si diedero alla fuga: il «Garbin» venne braccato ed ammazzato insieme a due dei suoi fedeli compagni <136, in località «Ceraia», mentre alla strage sopravvissero Arturo Fornasier «Volpe» e Giuseppe De Col «Carlo». I corpi dei caduti vennero allineati sulla scarpata adiacente alla strada e vennero dati alle fiamme i fienili circostanti <137. Il giorno successivo, per scongiurare il pericolo di ulteriori attacchi di guerriglia, i tedeschi abbandonarono i presidi di S. Caterina ad Auronzo e del Comelico e ripiegarono in quel di Pieve. Ma un gruppo della Calvi colpì presso Ponte Nuovo una pattuglia tedesca uccidendo due militi e ferendone gravemente altri cinque <138. Di conseguenza il 22 settembre i tedeschi effettuarono un rastrellamento a Calalzo ed arrestarono numerosi operai della fabbrica «Lozza», che vennero portati nella gendarmeria di Tai di Cadore per essere sottoposti ad interrogatorio <139. A Lozzo il panico si diffuse tra gli abitanti, di cui gran parte si nascose nell’altopiano di Pian Dei Buoi, sopra il paese, mentre il parroco don

Pietro Costantini celebrava in segreto le esequie dei tre partigiani caduti in battaglia due giorni prima <140. Molti uomini furono catturati e nel paese di Lorenzago solo l’intervento del parroco don Sesto Da Pra <141 impedì che i partigiani del luogo venissero estromessi dal paese da parte della popolazione terrorizzata dall’idea di subire la violenza tedesca. Per scongiurare ogni possibile ritorsione egli si recò personalmente al Comando delle SS di Tai, per convincere gli ufficiali che la colpa degli attentati recenti era da addossare a gruppi di partigiani titini <142.

Nel frattempo la prematura scomparsa di Gallo provocò i primi disappunti tra il Cln e la Brigata Calvi, che all’improvviso venne abbandonata a sé stessa e fu costretta a recuperarsi i viveri con le requisizioni forzate, malviste dalla gente già ampiamente provata dalla miseria derivata dalla guerra. Alla fine di settembre, i prigionieri tedeschi detenuti nella «Caserma di Sora Crepa» e a Pian Dei Buoi vennero trasportati presso il Passo della Mauria e furono scortati da un contingente della Osoppo fino a Forni Di Sopra; tuttavia per evitare ulteriori rappresaglie tedesche essi vennero presto rilasciati e fecero ritorno al Comando di Tai <143. Iniziò così, per i volontari cadorini, un periodo di sconforto e di profonda crisi organizzativa.

Uno dei difetti principali delle formazioni partigiane in Cadore era l’ossessivo mantenimento di posizioni fisse, che permetteva al nemico di accerchiare facilmente ogni loro dispiegamento grazie anche alla mancanza di armi e di un adeguato addestramento <144. Nell’autunno del ’44 anche gli alleati incontrarono alcune avversità e rallentarono la loro avanzata ed i tedeschi ebbero la possibilità di concentrare le proprie forze contro i partigiani. L’assenza di collegamenti tra alleati e partigiani era una grave carenza che poteva causare la distruzione dell’intero impianto della Resistenza, soprattutto nel momento in cui i tedeschi erano fortemente intenzionati a riprendere il possesso dei punti strategici in Veneto ed in Friuli. Per schiacciare le forze partigiane definitivamente il Comandante Supremo della zona Sud Ovest Albert Kesselring ordinò «una settimana di lotta» dall’8 al 14 ottobre del 1944 contro ogni banda di ribelli <145. Per far fronte alla situazione che stava degenerando, i vertici della Nannetti stabilirono una ristrutturazione di tutte le formazioni in piccoli nuclei più facilmente gestibili. Tuttavia la scarsità di vivande, la paura di rastrellamenti tedeschi, l’atteggiamento attendista del Cln, contribuirono ad indebolire ulteriormente le fila partigiane. Il 18 ottobre infatti, senza incontrare ostacolo alcuno, diverse truppe tedesche, provenienti dalla Carnia, invasero il Cadore attraversando il Passo della Mauria. Il 20 ottobre, la Brigata Calvi, impotente dinnanzi all’inesorabile avanzata del nemico fu costretta ad ordinare l’ennesimo frazionamento dei battaglioni in compagnie di quattro o cinque uomini con il compito di avvicendarsi ai propri paesi ed alle rispettive famiglie <146. Ai primi di novembre il Comando della Calvi fu affidato a Carlo Orler, detto «Alberto» ed a Severino Rizzardi, chiamato «Tigre <147». Dopo questo riassetto ed il frazionamento della Brigata, la maggior parte dei partigiani si aggregarono alla Todt <148 di Termine di Cadore su cui i tedeschi mantenevano un diretto controllo. Nel contempo i tedeschi ritornarono a Pelos ed ordinarono la costruzione di un nuovo ponte che collegasse il paese a Lozzo, da ultimare in appena quindici giorni. Furono ripresi i rastrellamenti nei paesi di Domegge <149, Laggio, Vigo, Calalzo ed Auronzo, molti fienili vennero bruciati e gli uomini validi e celibi vennero deportati nel campo di concentramento di Bolzano. Il 13 novembre, da Radio Londra, venne trasmesso il messaggio radiofonico «Alexander» nel quale si decretava il termine delle operazioni di sfondamento della «Linea Gotica» da parte dell’esercito alleato a causa dell’arrivo dell’inverno. Cosicché nascondere e nascondersi divenne l’unico imperativo dei partigiani della Calvi. Nonostante l’estrema accortezza che essi manifestarono nel darsi alla macchia non fu possibile evitare la cattura di alcuni patrioti per mano tedesca. Il 30 novembre infatti, nei comuni di Vigo, Lorenzago e Lozzo di Cadore, un rastrellamento portò al sequestro di Celestino Da Rin «Lune», di Galliano Ronzon «Marat», di Roberta Martini, di Vincenzo Calligaro e di Terenzio Baldovin. Tra questi Calligaro e Baldovin furono deportati al campo di Bolzano, ma solamente Terenzio finì in Germania dove perì nel campo di Obertraubling <150. Nella prima settimana di dicembre, le ultime forze partigiane scesero a valle e si mescolarono alla popolazione anche il presidio del rifugio «Tita Barba» venne abbandonato. Alla smobilitazione delle truppe di patrioti corrispose una continua caccia all’uomo da parte dei servizi di polizia tedesca, che portò all’arresto di Mario Chioccola, Direttore delle Scuole di Avviamento e di Innocente Anzutti, entrambi membri del Cln dei paesi dell’Oltrepiave <151. Fu solo con l’avvento della primavera che si riprese l’attività di Resistenza ad Auronzo, nel massiccio delle Marmarole ed in Comelico.

[NOTE]

134 A causa di questo attentato il 7 settembre 1944 vi fu una reazione tedesca contro il paese di Lozzo. A riguardo, nelle memorie dell’allora parroco di Lozzo don Pietro Costantini si leggono le seguenti parole: «Alle ore 16, mentre il Parroco è in chiesa parrocchiale intento alle confessioni dei fanciulli, che si preparano alla festa della Madonna, una pattuglia di tedeschi si ferma davanti alla chiesa ed incomincia a sparare. Grande panico. Il Parroco tratta con i tedeschi, riesce a portare i fanciulli all’Asilo infantile e li affida alle Suore. Durante la sparatoria rimangono feriti Calligaro Achille Capo, Laguna Marco a Col e Marta Raffaele. Per fortuna le ferite non sono gravi». Cit. da don

Pietro Costantini, La nostra Chiesa, Lozzo di Cadore, 1969, p. 17.

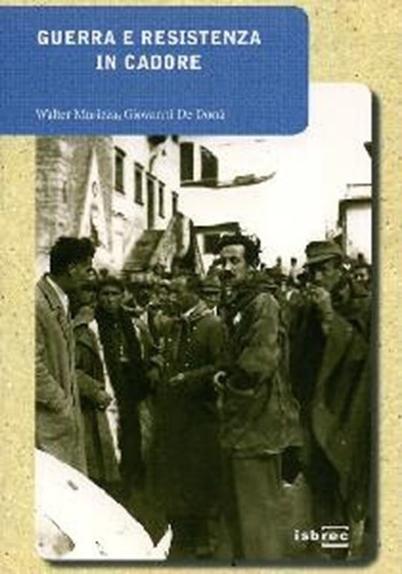

135 Si veda Musizza e De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore,, pp. 186-197.

136 I caduti oltre al «Garbin» furono Alfredo Piccin detto «Mingi» di Domegge e Giovanni Valentini «Lilli» di Arona. Si veda la fotografia della croce commemorativa posta sul luogo della strage riportata in Appendici, documenti e fotografie, ivi p. 167. Cfr. Fornasier, Il nonno racconta, pp. 71-72.

137 Cfr. Musizza e De Dona, Guerra e resistenza in Cadore, pp. 236-238.

138 Ibidem, pp. 240-245.

139 Il giorno successivo continuarono gli scontri tra i soldati tedeschi ed i partigiani. Di questi eventi nel diario di don Pietro Costantini sotto l’indicazione della data del 23 settembre 1944 si legge: «Combattimenti fra partigiani e tedeschi in comune di Domegge, fino a S. Anna dove un partigiano del Comelico è trovato cadavere, sotto un fienile.» Cit. da don Pietro Costantini, La nostra Chiesa, p. 18.

140 Riguardo all’attentato del 20 settembre nelle memorie di don Pietro Costantini, datate 20 settembre 1944, si legge: «Tre partigiani uccisi sui campi di “Ceraia”. È ucciso anche il capo “Garbin”. Il medico recatosi a constatare la morte trova nelle loro tasche “Notes” con nominativi ed indicazioni che fortunatamente non giungono in mano a tedeschi. Nuova sparatoria per le vie del paese. Nessun ferito, ma molta paura. Corre voce che si farà una rappresaglia sul paese. La gente s’affretta a mettere in salvo le cose più importanti. Anche gli ammalati sono portati fuori di casa e sistemati nei fienili di “Le Spesse” e “Naro”. Il caso più pietoso è quello di Da Pra Colò Maria ved. Baldovin Stefin che non può muoversi dal letto. È caricata su di un carro e trasportata, quasi agonizzante, in un fienile.” Cit. da don Pietro Costantini, La nostra Chiesa, p.18. Inoltre in una busta che reca la didascalia Foto: partigiani uccisi dalla SS. Tedesca in località “Ceraia” sett. 1944, custodita presso l’Archivio della parrocchia di S. Lorenzo Martire di Lozzo di Cadore c’è la seguente annotazione: “Partigiani uccisi dalle S.S. tedesche in località “Ceraia” il giorno 20.9.1944 in uno scontro provocato dai partigiani stessi, non si sa bene a quale scopo, quando si tenga presente che i partigiani erano in cinque e i tedeschi erano circa un centinaio ed occupavano due automezzi equipaggiati a guerra.” Il documento porta la firma del parroco don Pietro Costantini, nel retro c’è l’elenco dei partigiani caduti con i rispettivi nomi di battaglia e la dicitura “il giorno 20 sett. 1944, dei cinque partigiani sopravvissero due soltanto.” Nella busta ci sono le foto dei corpi dei caduti e la copia di una circolare del comune di Lozzo in cui si legge: “Il giorno 20 settembre 1944 alle ore 14:30 circa sono morti in località “Ceraia” di questo Comune tre individui sconosciuti (partigiani) di sesso maschile, uno dell’apparente età di anni 35 e gli altri due di anni 30, in seguito a ferite di arma da fuoco (mitragliatrice) sparata da soldati delle Forze Armate Germaniche. Il cadavere dei medesimi fu trasportato nel cimitero di Lorenzago, dopo il funerale eseguito a Lozzo. Lozzo di Cadore, 21 settembre 1944; l’Ufficiale dello Stato Civile Delegato.» La busta e le foto suddette sono riportati in Appendici, documenti e fotografie, ivi pp.168-171. Si veda anche serie 9, Protocolli 1840-1950, busta 124, fasc.1, Registro di protocollo 1944 1° gen.- 1945 lug.11, p. 164, in Archivio comunale di Lozzo di Cadore, dove si legge: «Si registra il rinvenimento di 3 cadaveri di partigiani morti in località Ceraia il 20 corr. Alle 14:30. Salme trasportate poi a Lorenzago”. Cfr. Anche serie 23, busta 1013, fasc. 7, categoria XV, Sicurezza pubblica, classi 1°, Stato civile, dove si legge: “Il 22 settembre i tre corpi dei partigiani di Ceraia furono portati a Lorenzago dopo il controllo del medico Amadori».

141 Aleardo Sesto Da Pra «Pocchiesa» nacque a Lozzo di Cadore il 31 maggio 1909 alle ore 22:00, da Lorenzo e Bartolomea Lovarini, penultimo di sette fratelli: Grazioso, Gaetano, Giovanni, Mario, Celio e Delio. Egli venne ordinato sacerdote il 6 luglio 1936 e fu cooperatore ecclesiastico a Pieve di Zoldo, a Santo Stefano e a Lorenzago di Cadore. Nel novembre del 1943 divenne titolare della parrocchia di Lorenzago. Morì il 16 febbraio 2000 presso l’ospedale di Pieve di Cadore. Si veda Marco D’Ambros (a cura di), Don Sesto Da Pra, un parroco amico del Papa, Grafica Sanvitese, San Vito di Cadore (Bl), I Edizione, luglio 2010, pp. 7-8.

142 Si veda Musizza e De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore, pp. 245-249.

143 Ibidem, pp. 254-258.

144 Cfr. Vendramini, Aspetti militari della resistenza bellunese e veneta. Tra ricerca e testimonianza, pp. 85-86.

145 Si veda Musizza e De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore, p.263.

146 Ibidem, pp. 268-271.

147 Ibidem, p. 279.

148 L’Organizzazione Todt o «Ot» era un’impresa di costruzioni addetta all’allestimento di fortificazioni attivata dal Reich, essa prese il nome dal suo fondatore Fritz Todt, che ne rimase a capo fino all’8 febbraio 1942 quando perì in un incidente aereo, poi venne sostituito da Albert Speer. Ibidem, p. 280.

149 Qui, i due partigiani Renato De Bernardo «Ivan» e Duilio Cian vennero impiccati il 25 ottobre 1944. Cfr. Ibidem, p. 298-299.

150 Ibidem, pp. 321-323.

Vittorio Lora, Terenzio Baldovin e Lozzo di Cadore. Public history e stratificazioni della memoria in una comunità di montagna, Tesi di laurea, Università Ca’ Foscari – Venezia, Anno accademico 2011-2012

#1944 #AlessandroGallo #alleati #AuronzoDiCadoreBL_ #Belluno #brigata #Cadore #Calvi #CarloOrler #Carnia #CLN #fascisti #Friuli #LorenzagoDiCadoreBL_ #LozzoDiCadoreBL_ #Nannetti #novembre #Osoppo #partigiani #provincia #rastrellamento #Resistenza #settembre #SeverinoRizzardi #tedeschi #TerenzioBaldovin #titini #VittorioLora