Elena Guicciardi si concentra sull’«intermezzo marsigliese» di Bertoli

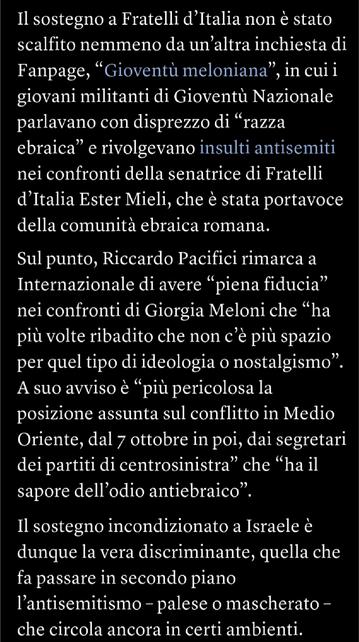

Fonte: Marta Cicchinelli, Op. cit. infra

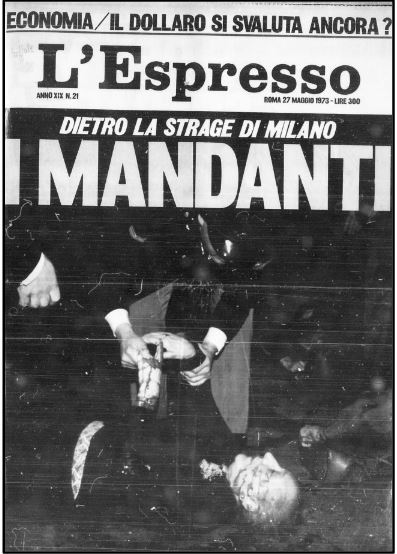

La strage, che costituisce uno degli episodi più oscuri della strategia della tensione, giunse al termine di una lunga serie di attentati che avevano insanguinato il paese a partire dal ‘69 di cui i più rilevanti, oltre naturalmente a piazza Fontana, furono la strage di Gioia Tauro del 22 luglio del ‘70 e quella di Peteano del 31 maggio del ‘72. L’attentato avvenne giovedì 17 maggio 1973, alle ore 10:55, presso la Questura di via Fatebenefratelli quando Gianfranco Bertoli lanciò una bomba contro il portone d’ingresso del palazzo. Il bilancio fu di quattro morti e cinquantatré feriti. Quella mattina si era da poco conclusa la commemorazione del primo anniversario dell’assassinio del commissario Luigi Calabresi. Dopo l’arresto Bertoli si professò anarchico sostenendo di aver compiuto l’attentato per vendicare Pinelli; le sue dichiarazioni, a cui si sarebbe sempre attenuto, seguivano alla lettera le istruzioni che gli erano state impartite nei mesi antecedenti da alcuni dei più importanti membri di Ordine Nuovo durante i giorni di indottrinamento trascorsi a Verona dove l’uomo, in vista dell’imminente attentato, era stato tenuto sotto stretta osservazione. Il coinvolgimento della figura di Calabresi naturalmente serviva ad occultare meglio la mano degli ideatori rendendo più credibile la paternità anarchica della strage. L’obbiettivo dell’attacco, poi mancato, era il ministro dell’interno Mariano Rumor colpevole, secondo gli ordinovisti, di non aver proclamato lo stato di emergenza dopo la bomba del 12 dicembre del ‘69. L’eliminazione del ministro, nei piani degli ideatori della strage, avrebbe dovuto servire anche ad evitare una riedizione del centro-sinistra che si stava profilando come altamente probabile sulla base degli equilibri politici interni alla DC.

[…] A chiudere “La radiografia di un terrorista” l’inchiesta di Mario Scialoja “E ora parliamo di soldi”, che prova a ricostruire da dove provengano i finanziamenti alla rete eversiva neofascista che opera in Italia. Il giornalista identifica due fonti che rimandano entrambe a Junio Valerio Borghese. Alla prima, Scialoja giunge analizzando il processo tenuto dal sostituto procuratore Claudio Vitalone che si era aperto a Roma per il fallimento, avvenuto nel ’68, della Banca del Credito Commerciale Industriale (Credilcomin), il cui presidente era proprio il principe Valerio Borghese. Il processo si sarebbe concluso nel luglio del 1973, a due mesi dall’uscita dell’articolo, con la condanna di tutti gli imputati davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Roma. A quel che era emerso nel corso delle indagini, nella Credilcomin erano confluiti, attraverso Gil Robles e Julio Munoz, entrambi legati all’Opus Dei spagnola, i dieci miliardi di lire trafugati dal figlio dell’ex dittatore di Santo Domingo, Rafael Trujllo, portati al momento della fuga nella Spagna franchista. I miliardi, poi spariti nel nulla, erano stati utilizzati per finanziare i piani eversivi dell’ex capo della X Mas. La seconda fonte di finanziamento viene individuata da Scialoja a partire da un breve rapporto del SID, emerso durante il processo, che risaliva al 1969 e sul quale, in quei giorni, aveva presentato un’interrogazione parlamentare il deputato socialista Giuseppe Machiavelli. Le tre cartelle dattiloscritte contenevano il resoconto di tre riunioni che avevano avuto luogo a Genova nella villa dell’industriale Guido Canale tra l’aprile e il maggio del 1969. Alle riunioni avevano partecipato circa una ventina di persone, tra cui, oltre a diversi industriali e armatori genovesi, l’avvocato Gianni Meneghini, difensore di Nico Azzi, e Giancarlo de Marchi, tesoriere della Rosa dei Venti. Lo scopo delle riunioni era, oltre a costituire una sezione provinciale del Fronte Nazionale, quello di reperire finanziamenti a sostegno delle trame eversive, in funzione anticomunista. In quelle occasioni erano stati raccolti 100 milioni di lire. Singolare è che il rapporto del SID non faccia menzione di quanto dichiarato dal fondatore del Fronte Nazionale nel corso della prima riunione, la sola alla quale aveva partecipato. A quanto sarebbe emerso dalle dichiarazioni di uno dei presenti, Borghese parlò dell’esistenza di «un’organizzazione militare di professionisti che era pronta ad agire per impedire con la forza l’avvento al potere dei comunisti e per instaurare un regime di tipo gollista». <110 Che l’obbiettivo di queste riunioni fosse la raccolta di fondi a sostegno di un colpo di stato è dimostrato dalle parole dell’ingegner Fedelini, delegato provinciale del Fronte, il quale aveva precisato nel corso della terza riunione, che l’organizzazione era articolata in due settori specializzati: «quello militare, con il compito di occupare e presidiare le città principali e gli uffici pubblici più importanti e quello civile, con la funzione di orientare l’opinione pubblica, di fare proselitismo e di reperire sovvenzioni». <111

Il 3 giugno «L’Espresso» ritorna sulla strage di via Fatebenefratelli con due articoli d’inchiesta, uno di Mario Scialoja, “Passeggiando per le fogne di Padova”, l’altro di Elena Guicciardi, “Se Pussy Cat si decide a cantare”. Al centro della pagina, nella metà superiore la foto di Franco Freda dietro le sbarre durante il processo per il libretto rosso <112, in alto a destra, accanto al titolo, un primo piano di Pasquale Juliano che indossa una coppola bianca. Si tratta di due interventi che cercano di ricostruire i legami di Bertoli con l’ambiente eversivo della destra padovana e con le organizzazioni neofasciste francesi presenti in Provenza, alle quali secondo la redazione del settimanale occorre guardare per comprendere «chi ha mosso il braccio assassino di Bertoli». <113 Secondo Scialoja l’elemento di connessione tra Bertoli e Ordine Nuovo sarebbe proprio Tommasoni, la cui amicizia con l’autore della strage costituisce a suo giudizio la chiave per la comprensione del retroterra criminale a cui va ricondotto l’attentato di via Fatebenefratelli. Tommasoni come sappiamo era finito sotto i riflettori per l’affare Juliano, il capo della squadra mobile a cui aveva fatto i nomi di Fachini, Freda e Ventura, indicandoli come responsabili della lunga catena di attentati del ’69. Pasquale Juliano, com’è noto, a causa della successiva ritrattazione di Tommasoni e di altri suoi confidenti, dietro ai quali stava la regia dell’Ufficio Affari Riservati, era finito sul banco degli imputati per abuso di mezzi investigativi, venendo alla fine messo in congedo e sospeso dal servizio. Servendosi del memoriale difensivo scritto dal commissario nel settembre 1969, Scialoja ricostruisce in modo puntuale l’intera vicenda: il Tommasoni era stato presentato al capo della mobile da un altro giovane neofascista padovano, Nicolò Pezzato, da tempo confidente della polizia, che glielo aveva indicato come un uomo disposto a parlare in cambio di denaro. Questo aspetto, sottolineava Juliano, era stato confermato dal loro primo incontro durante il quale Tommasoni aveva chiesto al commissario il pagamento di una cambiale da 10.000 lire e, successivamente, dalla denuncia contro lo zio per detenzioni d’armi, fatta per intascare un premio di 5.000 lire. Oltre ad essere «un infido mercenario», Tommasoni – osserva Scialoja – era anche un fascista vicino a uomini chiave dell’eversione nera veneta, finiti tutti «in prigione o gravemente compromessi nelle indagini condotte da giudice istruttore Gerardo D’Ambrosio e dal Procuratore della Repubblica di Padova Aldo Fais». <114 L’uomo infatti era legato a Franco Freda, che era stato arrestato per la prima volta nel 1971 su mandato di Giancarlo Stiz, e a Massimiliano Fachini, luogotenente di Freda, ex consigliere comunale del MSI e presidente del FUAN. Questi dopo essere stato arrestato per gli attentati del 1969 proprio da Juliano ed essere stato prosciolto, era stato oggetto di un procedimento giudiziario da parte di D’Ambrosio per concorso in omicidio volontario di Alberto Muraro, il portiere dello stabile di Piazza Insurrezione dove abitava Fachini, che era il solo a poter testimoniare a favore del commissario in relazione al procedimento avviato contro di lui per irregolarità nelle indagini, e che era singolarmente volato dalla tromba delle scale, dopo aver ricevuto un colpo in testa. Proprio una settimana prima dell’uscita dell’articolo di Scialoja, Fachini era finito nuovamente sotto indagine per la strage di piazza Fontana. <115 Secondo il giornalista è proprio a questo «torbido sottobosco nero padovano» <116 che ruota intorno ad Ordine nuovo che bisogna guardare per chiarire i mandanti che stanno dietro la strage alla Questura. Il legame con ON, spiega al temine dell’articolo Scialoja, consentirebbe inoltre di comprendere gli agganci di Bertoli con l’estrema destra francese, visti gli stretti rapporti della formazione padovana con le organizzazioni neofasciste e paramilitari europee, specie con ex esponenti dell’OAS. Ancora una volta desta una certa impressione rileggere oggi questo intervento di Scialoja che, sulla scorta di pochi indizi e basandosi sull’intuizione della buona fede del capo della mobile, era riuscito a giungere alle medesime conclusioni cui sarebbe pervenuta molti anni dopo, con non poche difficoltà, la magistratura.

L’intervento di Elena Guicciardi si concentra sull’«intermezzo marsigliese» <117 di Bertoli, che costituiva per gli inquirenti uno dei principali nodi da sciogliere per provare a dare una spiegazione a quanto era accaduto il 17 maggio a Milano. Il titolo del pezzo allude al clima di intimidazione che si era diffuso nei mesi antecedenti alla strage nei confronti dei proprietari di caffè e locali notturni situati tra Nizza e Marsiglia, che erano stati fatti saltare in aria o incendiati. Il Pussy cat era proprio un locale situato sul vecchio porto di Marsiglia, che era stato oggetto di un attentato dinamitardo, la cui padrona probabilmente era a conoscenza delle frequentazioni di Bertoli. L’autrice ritiene che i contatti marsigliesi dell’attentatore di via Fatebenefratelli vadano ricercati nell’ambiente eversivo della destra francese costituito prevalentemente dai nazionalisti rimpatriati dall’Algeria dopo l’indipendenza, molti dei quali erano rientrati in Francia, dopo aver trovato rifugio nei regimi fascisti della penisola iberica, a seguito dell’amnistia concessa nel 1968 dal generale De Gaulle. La pista indicata dalla Guicciardi è decisamente interessante se si pensa che erano stati proprio gli ex militari francesi fuggiti dall’Algeria e riparati in Portogallo a fondare nel 1966 l’agenzia di stampa internazionale Aginter Press, implicata nelle manovre delle destre eversive di tutta Europa e, come sarebbe emerso dalle indagini della magistratura, anche nella strage alla Banca Nazionale dell’Agricoltura. Tra le figure alle quali bisognava guardare, la Guicciardi cita in particolare due noti esponenti dell’OAS, Joseph Ortiz e Jean Marie Susini. Truculento protagonista della lotta per l’Algeria francese, implicato nella vicenda della Villa Sources, dove venivano torturati i militanti del FLN, prima di essere sciolti nell’acido solforico, Ortiz era stato uno degli ideatori, insieme al deputato Pierre Lagaillarde, della “rivolta delle barricate” che si era consumata ad Algeri nel gennaio del 1960. Condannato a morte in contumacia, nel 1968 Ortiz era rientrato in Francia dove, a Tolone, aveva fondato, insieme all’ex-capo del servizio stampa dell’OAS, André Seguin, il “Club dei nazionalisti rimpatriati”, punto d’incontro per la destra fascista francese. L’altra figura su cui si sofferma la giornalista è Susini. Fondatore dell’OAS (Organisation de l’Armée Secrète), un’organizzazione clandestina, composta da civili e militari, che intendeva continuare con metodi terroristici la lotta per l’Algeria francese, Susini era stato condannato a morte in contumacia oltre che per l’appartenenza all’organizzazione, anche per essere stato l’ideatore del fallito attentato contro il presidente De Gaulle nel 1964. Rifugiatosi prima in Spagna, poi in Italia, dove aveva vissuto per ben cinque anni sotto falsa identità, Susini era ritornato in Francia grazie all’amnistia del ’68. Qui aveva stretto rapporti oltre che con i vecchi commilitoni di destra, anche con la malavita marsigliese, con la quale aveva organizzato numerose rapine ai danni delle banche della Costa Azzurra. Nell’ottobre del 1972, infine, era stato nuovamente arrestato con l’accusa di aver organizzato il rapimento e la scomparsa del tenente colonnello Raymond Gorel, l’ex-tesoriere dell’OAS che si era appropriato del tesoro dell’armata segreta, mettendolo al sicuro in Svizzera. Con parole simili a quelle utilizzate da Scialoja, l’autrice concludeva sottolineando che il misterioso interlocutore marsigliese con cui i fratelli Yemmi, appartenenti a Jeune Revolution – gruppo legato all’organizzazione di estrema destra Ordre Nouveau -, avevano messo in contatto Bertoli andava cercato proprio in questa giungla popolata da fascisti, criminali senza scrupoli, sopravvissuti ai conflitti coloniali. Solo riuscendo a fare luce su quei tre giorni di buio tra l’approdo di Bertoli a Marsiglia e l’arrivo a Milano, sarebbe stato possibile arrivare ad una ricostruzione plausibile della strage alla Questura.

[NOTE]

110 M. Scialoja, E ora parliamo di soldi, in «L’Espresso», a. XIX, n. 21, 27 maggio 1973, p. 5.

111 Ibid.

112 Del libretto rosso e della strategia della cellula padovana di Ordine Nuovo ne parla Gianni Casalini in un colloquio riportato da Guido Salvini sul suo sito. Il libretto era stato scritto interamente da Franco Freda mentre Giovanni Ventura ne aveva curato la stampa. Cfr. Il libretto rosso di Freda e Ventura, https://guidosalvini.it/libro-nel-cinquantenario-di-piazza-fontana (consultato il 18 febbraio 2024).

113 M. Scialoja, Passeggiando per le fogne di Padova, in «L’Espresso», a. XIX, n. 22, 3 giugno 1973, p. 9.

114 Ibid.

115 Durante una perquisizione a casa di Fachini era stata trovata una chiave che si adattava perfettamente alla serratura della cassetta metallica che conteneva la bomba fatta esplodere il 12 dicembre in piazza Fontana. Al momento in cui Scialoja scriveva l’articolo era in corso una perizia per accertare la che la chiave corrispondesse effettivamente al blocco serratura della cassetta metallica. Ibid.

116 Ibid.

117 E. Guicciardi, Se pussy cat si decide a cantare, in «L’Espresso», a. XIX, n. 22, 3 giugno 1973, p. 9.

Marta Cicchinelli, Stampa e strategia della tensione: la strage alla Questura di Milano sui settimanali italiani, Tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, Anno Accademico 2023-2024

#1969 #1973 #AginterPress #AndréSeguin #anticomunismo #attentati #Credilcomin #destra #ElenaGuicciardi #estrema #ex #Fronte #Genova #GianfrancoBertoli #GilRobles #giornalisti #JunioValerioBorghese #lEspresso #MarioScialoja #marsiglia #MartaCicchinelli #milano #Nazionale #neofascisti #NicolòPezzato #nizza #OAS #OdineNuovo #provenza #PussyCat #questura #rosa #Venti