本書第五章《簡體字與現代拼音的誕生》,但我發現大陸譯者林華似乎不清楚「簡體字」和「簡化字」的區别。

【例一】

譯文:「直到1935年,專家們才向教育部提出了324個簡化漢字的正式提議。」

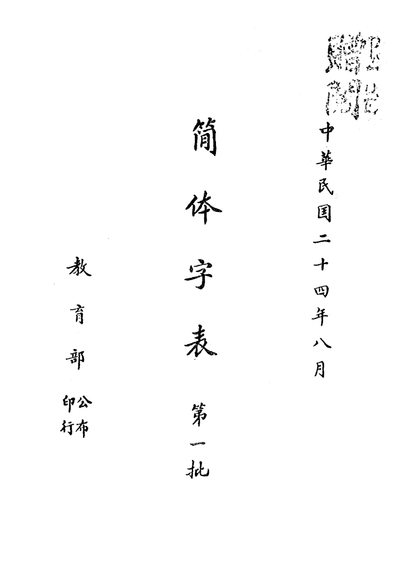

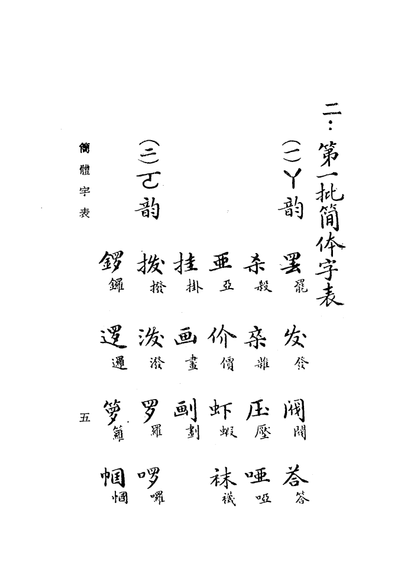

勘誤:1935年(民國二十四年)包含324漢字的方案,叫作《第一批簡體字表》,而不是「簡化字」。引用該表序言(教育部令第一一四〇〇號)內容說明其擇字原則:(一)依述而不作之原則;(二)擇社會上比較通行之簡體字,最先採用;(三)原字筆畫甚簡者,不再求簡。

表後又附說明:

一、本表所列之簡體字,為便俗易識,且適於刊刻計,故多採宋元至今習用之俗體。古字與草書,間亦採及。

三、左列三種性質之簡體字,皆不採用:其中第3條:偶見之簡體字尙未通行者,如「漢」作「汉」,「僅」作「仅」。

可知1935年《第一批簡體字表》只是整理古字、草書和宋元以來的俗體字,也就是「述而不作」,不像1950年代由毛澤東授意且施壓之下的那種人為簡化。

【例二】

譯文:「1954年末,委員會完成了官方文字簡化計劃的第一稿。次年1月,798個簡體字正式推出。」「經委員會仔細審視後得以保留的簡體字被廣為印發。」「隨著簡體字和拼音雙管齊下,文盲率開始下降。」

勘誤:這幾句裡的「簡體字」都應該是「簡化字」。

1949年之後,中共文字改革學者最早提出的也是「述而不作」原則,制訂的《漢字簡化方案》就是基於1935年的《第一批簡體字表》。但毛澤東對此並不滿意,這才有了後來那些「簡化」字,很多都是人為簡化,而非沿用歷史上的俗字。

1955年,中國教育部發出《關於在各級學校推行簡化漢字的通知》。1956年中國國務院發佈《關於公佈漢字簡化方案的決議》,其中說:「漢字簡化方案分三部分。第一部分即漢字簡化第一表所列簡化漢字共230個」,在這個決議裡,找不到「簡體字」這個字眼。1964年,文字改革委員會發佈《簡化字總表》。以上這些重要的官方文件用的都是「簡化漢字」「簡化字」,而不是「簡體字」。