➤ 大型科技公司的人才壟斷策略及其對程式設計就業市場的毀滅性影響

✤ https://www.taylor.gl/blog/29

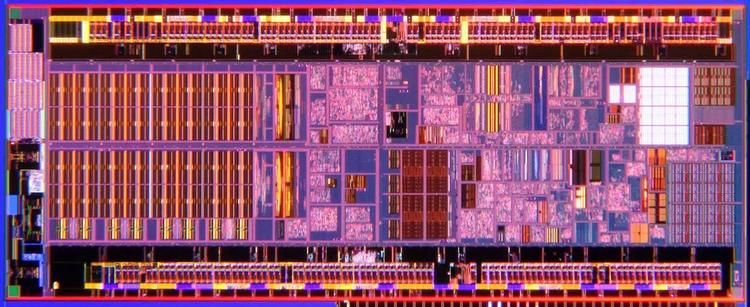

本文認為,當前程式設計師就業困難的主因是大型科技公司過去幾年的過度招聘。為了壟斷人才並追求極致的企業利潤,這些公司大量僱用開發者,推高了薪資水平,但也造成了效率低落和非核心專案的氾濫。隨著經濟環境改變,大型科技公司開始大規模裁員,導致整個科技產業就業市場惡化,新進或經驗豐富的程式設計師都難以找到工作。作者批評此舉是大型科技公司的策略性權力展現,他們為了自身利益操縱人才市場,最終犧牲了開發者社羣。

+ 這篇文章的論點很有說服力,感覺就像是很多程式設計師心中的真實寫照。

+ 寫得太好了,點出了問題的根本。那些公司只顧自己,把開發者當消耗品。

#科技產業 #就業市場 #程式設計 #經濟