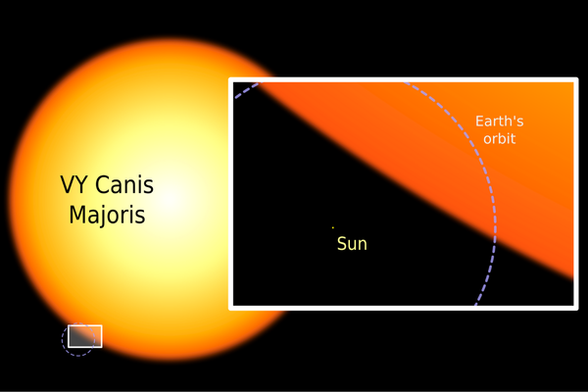

宇宙で一番大きな星は?壮大過ぎる星のサイズ - ナゾロジー

「宇宙で一番大きな星」と聞いて、あなたはどのくらいのサイズを思い浮かべますか?

広い宇宙でもっとも大きい星はどんな星なのか? というのはかなりロマンあふれる疑問です。

宇宙には、私たちの想像をはるかに超える、途方もない大きさをもった恒星が存在しています。

ただ、星は無限に大きくなれるわけではありません。

今回は素朴な疑問から、宇宙に形成される星の限界と観測されている想像を絶するほど巨大な恒星について解説していきます。

目次

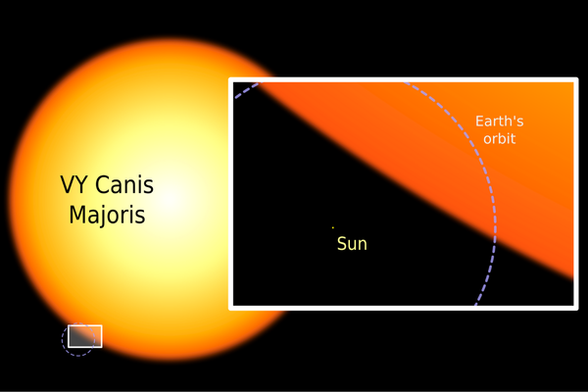

観測上最大の恒星――おおいぬ座VY星宇宙で一番大きい惑星はどのくらいなのか?地球型惑星の最大は?

観測上最大の恒星――おおいぬ座VY星

現在、観測で知られている中で…

140光年先に「溶ける惑星」を発見!30時間ごとにエベレスト1個分が消失 - ナゾロジー

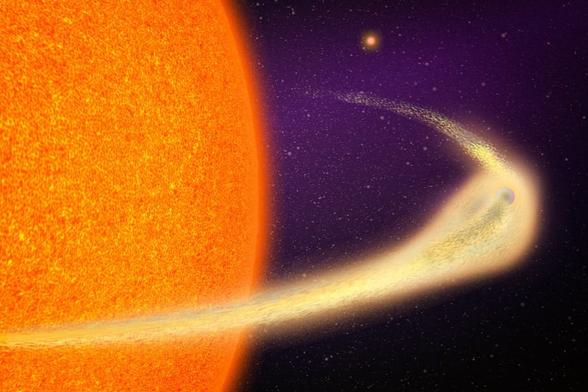

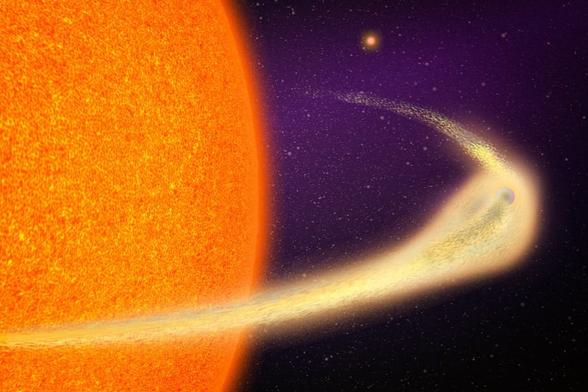

地球から140光年先に「溶ける惑星(Melting Planet)」が見つかったと、米マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームが報告しました。

その太陽系外惑星はまるでアイスが溶けるように刻々と崩壊しており、後ろに彗星のような長い尾を引いているとのことです。

このままいくと、100〜200万年以内には溶けきって崩壊してしまうとみられています。

なぜこの惑星は溶けているのでしょうか?

研究の詳細は2025年4月22日付で科学雑誌『Astrophysical Journal Letters』に掲載されています。

目次

どうやって太陽系外惑星を見つけるの?なぜ惑星は溶けているのか?

ど…

連星に直交軌道で周回するトリッキーな惑星を発見 - ナゾロジー

宇宙が描く無数の円盤のなかで、たった一つ、きれいに交差する“十字路”が見つかりました。

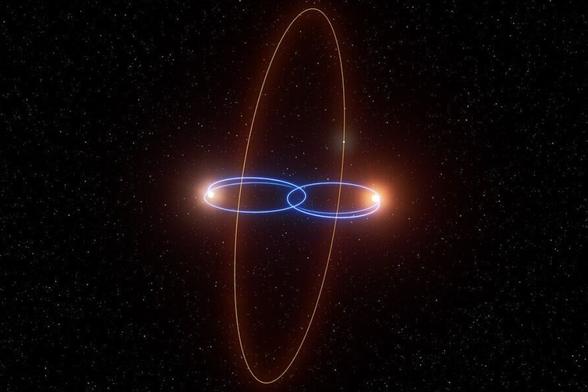

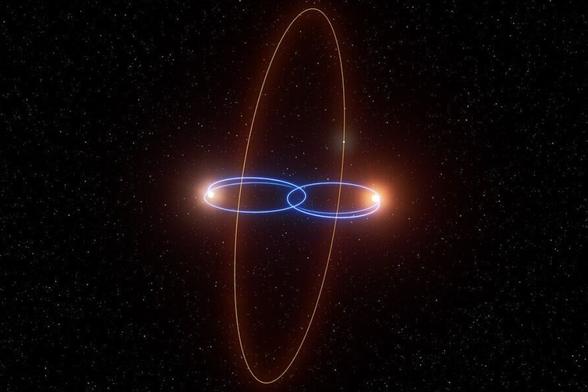

イギリスのバーミンガム大学(UoB)で行われた研究により、若い褐色矮星ペア〈2M1510 AB〉が作る楕円軌道を、惑星が直交するのコースで周回している可能性が示されました。

褐色矮星どうしが寄り添う連星もレア、極軌道を描く惑星もレア、そして両方そろった今回のケースはまさに 宇宙レア度2乗です。

しかしいったいなぜ星になり損ねた小さな双子の周囲を “十字飛行” の惑星が走ることになったのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年4月16日に『Science Advances』にて発表されました。

目次

…

惑星の「自殺」を観測することに成功 - ナゾロジー

私たちが夜空を見上げるとき、そこで繰り広げられる物語は多彩です。

星々が一生を終えて爆発する「超新星」や、恒星同士の衝突・合体を示唆する「赤色新星」など、天文学の世界には壮大なドラマが数えきれないほどあります。

ところが今、これまでで最も直接的に捉えられたかもしれない、新たなショッキングな幕が開いた可能性があります。

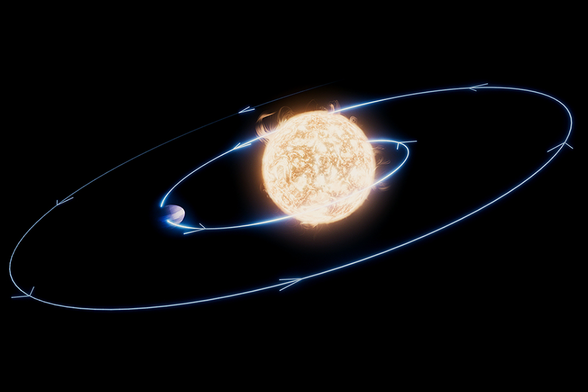

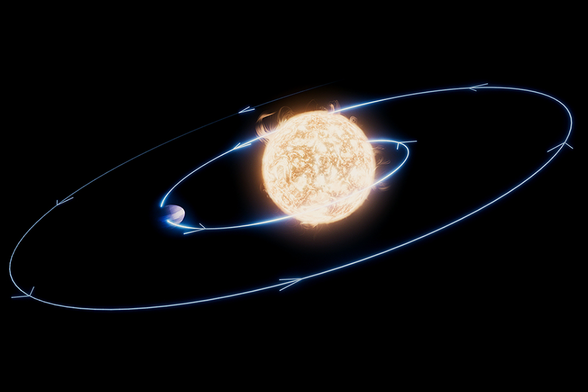

アメリカ国立科学財団(NSF)で行われた研究により、惑星がまるで自ら飛び込むかのように恒星へ向かい落下する――「惑星の自殺」とでも呼ばれる現象が報告されたのです。

近年の観測技術の飛躍的進歩により、私たちはこれまで想像もできなかったような宇宙の瞬間を捉えられるようになりました。…

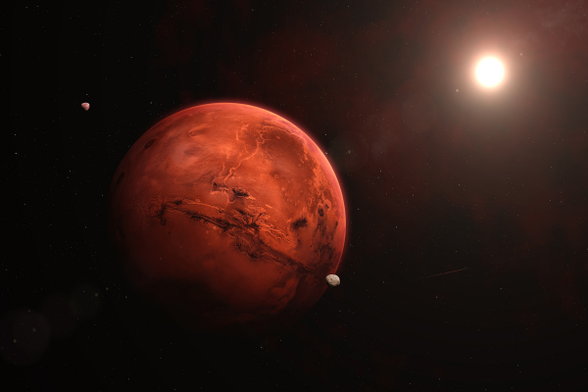

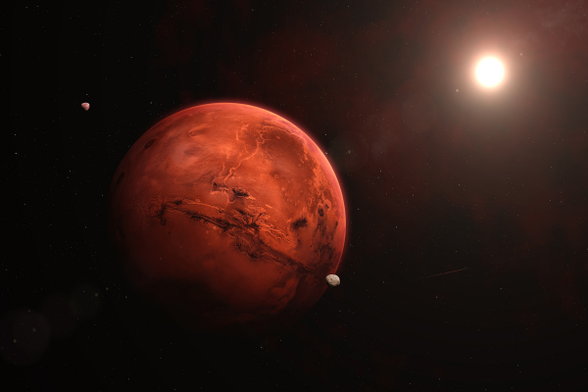

火星 人類のフロンティアの謎に迫るユニークな研究 | NHK

人類が到達を目指すフロンティア・火星。注目される惑星について、ユニークな視点から謎に迫ろうとする研究者が新潟大学にいます。使うのは、「水あめ」と「重曹」と「ケーキシロップ」。お菓子を作るかのような材料から得られる結果とは? NHK新潟放送局アナウンサー 木花牧雄 火星の生命探査のホットスポットを探して 大阪・関西万博でも展示される火星の隕石。はるかかなたの星から飛んできました。 注目が高まる惑星・火星。2026年度には、JAXAが中心となって探査機が打ち上げられ、火星の衛星観測やサンプルの採取が計画されています。各国が研究を進めている人類のフロンティアです。

MMXと呼ばれる火星の衛星を探査するミッション

そんな火星の謎に、ユニークなアプローチで迫ろうとしている研究者がいます。

新潟大学理学部

新潟大学理学部の野口里奈准教授です。

専門は惑星火山学

学生時代から火星に関心があった野口さん。火星研究のため、環境が似ている南極やアイスランドでの調査も行ってきました。

南極

アイスランド

そんな野口さんが注目したのが、生命の痕跡が見つかるかもしれない「ルートレスコーン」です。 ルートレスコーンとは火星表面にある直径数m~数百mの穴のことです。火星には広く見られるものですが、地球上ではアイスランドなど、わずかな地域でしか見ることができません。

火星に広くみられるルートレスコーン

アイスランドのルートレスコーン

ルートレスコーンのメカニズムです。湖や川など水を含む地面と、高温の溶岩が接することで、水が気化・膨張し爆発が起きます。

水を含む環境に

溶岩が流れ込み

水が気化・膨張することで爆発が起きる

この時、溶岩だけではなく、下の地面も巻き上げながら周囲にまき散らすことでできると考えられています。 野口里奈 准教授 火山活動でできる地形なんですが、火山活動があったということだけではなくて、その当時、水もあったことも示す地形です。火山活動があった時に水もあったということで、温泉みたいな環境があったと想像できます。 温泉みたいな環境は生物にとって心地いい環境なので、生物の痕跡や生物が住みやすい環境だった証拠が見つかるかもしれないと期待しています。 しかし、このルートレスコーンが、実際にどのようにして形成されるのか、今まで詳しくわかっていませんでした。 1000℃を超える溶岩。ルートレスコーンはその溶岩と水が触れ合うことで爆発が起きるというものですが、それを実験室で再現するのは難しいものがあります。 ユニークな発想でメカニズム解明に挑む! はるか遠く離れた星に加え、実験で確かめるのが難しい現象。それを解明するために、野口さんがとった方法がこちら👇

左からケーキシロップ・水あめ・重曹

「水あめ」と「重曹」と「ケーキシロップ」を用いました。水あめを溶岩に、重曹とケーキシロップで水を含んだ地面に見立てています。まるでお菓子でも作るかのような材料で火星の現象を解明しようという試みです。 実験方法です。まず、水あめを温めます。熱しすぎるとカラメル化してしまうので140℃までにします。

溶岩(熱々の水あめ)を作る作業

そして、重曹にケーキシロップを加えて混ぜ合わせます。

水を含んだ地面を作るための作業

そこに、100℃以上に熱した水あめを注いでいきます。すると・・・。

下から泡が湧きあがり…

水あめの層を通り抜ける道ができます

ぷくぷくと泡が湧きあがり、上に向けて伸びていきます。重曹は熱した水あめと接すると急速に分解して二酸化炭素を放出します。その性質を利用して、溶岩と接した水のような現象を引き起こすことができました。 将来の火星探査に向けた情報に この研究によってわかったことがあります。溶岩の層を通り抜けてルートレスコーンを作ることができすに、溶岩の中で止まってしまう道(失敗火道)があることが観察されました。

途中で止まってしまった失敗火道

また、こちらは水あめの量を変えたものです👇水あめが少ないと、多くの道ができ、ルートレスコーンの数も多くなります。一方、水あめが多くなると、途中で止まってしまう道も多くなることが判明。通り抜ける道は少なくなるため、ルートレスコーンの数が少なくなることがわかりました。 この結果から、ルートレスコーンは、溶岩が薄いと、数は多くなる一方、エネルギーなどが分散されることで小さなものができ、 溶岩が厚いと、数は少ないものの、エネルギーなどが集中することで大きなものができるという可能性が見えてきました。

溶岩層の違いによって変わるルートレスコーン

このルートレスコーンの見た目の違いは、将来、火星で生命の痕跡を探査するうえで、調査場所を選択するときに有力な情報になるといいます。 例えば、火星の地下の物質を地上で手に入れたい時に、溶岩が分厚いところにあるルートレスコーンがいいのか、それとも薄いところにあるほうがいいのか、そういう判断基準は将来の地質調査の作戦を立てるのに使えるんじゃないかなと思ってます。 ユニークな発想力を得るためには アイデア次第で、身近にある材料でも、はるかかなたの星の現象も研究できるなんて、実験の面白さがありますね。 人がやっていない事をするのが好きなんですよね。私があまのじゃくだからというのもあるんですが、みなさん、惑星探査のデータは「これを調べたらすごいだろう」と思うものを取ってきて、調べるわけなんです。そうすると、私がデータをもらった時には、ある程度大きい科学的成果はあげられてしまっているということがあります。でも、こういう実験だったら、自分の手元で新たなデータを見いだして発見ができます。こういう所に実験の面白みというものがあるかなと思っています。 アイデア勝負のところがありますね。そんなユニークな実験を思いつく発想はどこから来ているんでしょうか? 例えば、料理を作っていて泡がプクプク出る時に、出る場所がランダムかというと全然そうではなくて、同じ所から出続けている場合があったりします。「これって、何か火山と似ているよな」という目で私は料理していたりします。そういう目で見ているか、そうじゃないかという違いはあるかなと思います。 最後に、科学に関心のある子供たちに向けて、アイデアや発想を得るコツを聞きました。 野口里奈 准教授 気にしていなければ、例えば何かすごい宝石が落ちていたとしても気付かないわけですけど、「宝石が落ちているかもしれない」とか、「何かいい物が落ちていないかな」といった目で見ていたら発見できるということもあると思います。観察力といってしまうとそれになりますけど、とにかく物を見ることが大事だと思っています。 野口さんは、今、普段の生活の中で見かけた「配分を間違えて穴がきくなってしまったホットケーキ」や「空気がたくさん入ったチョコ」などからも発想を得て、火山や溶岩の実験につなげられないかアイデアを練っているといいます。皆さんの身の回りにあるものから、また新たな発見があるかもしれませんね。

土星に新たな衛星を128個発見!太陽系惑星で単独トップに - ナゾロジー

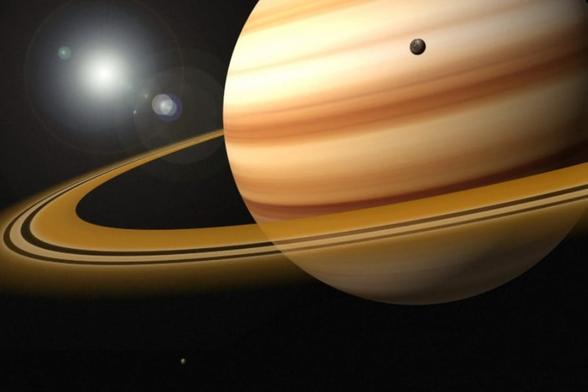

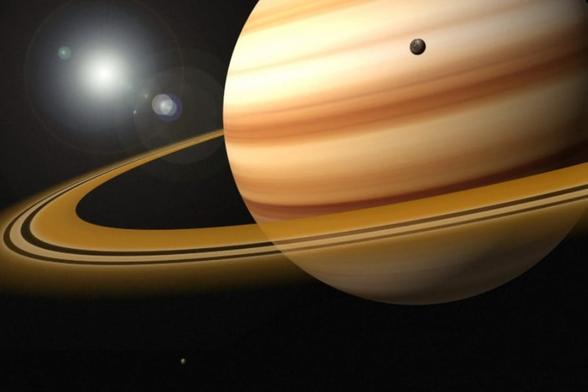

国際天文学連合(IAU)はこのほど、土星を周回する128個の新たな衛星の発見を認定しました。

これにて土星の衛星の総数は274個に達し、太陽系惑星の中でトップを独走しています。

研究者によると、他のすべての太陽系惑星が持つ衛星を合わせた数のほぼ2倍に匹敵するとのことです。

目次

土星が衛星の数で単独トップに!土星の衛星はどこから来たのか?

土星が衛星の数で単独トップに!

これまで太陽系惑星の中で「衛星の数」で首位を競っていたのは、木星と土星でした。

木星と土星は衛星の総数で抜きつ抜かれつのデッドヒートを繰り返しており、木星は現時点で95個の衛星が確認されています。

この2大惑星が他を寄…

「火星が赤い理由」人類がずっと勘違いしてた可能性!?単なる酸化鉄じゃなかった - ナゾロジー

火星の表面が赤い理由について、これまでの定説では無水のヘマタイト(酸化鉄)によるものと考えられていました。

この場合の火星の歴史は、かつて水を持っていたものの、それはかなり古い時代に失われ、その後乾燥し、鉄が酸化して赤い砂塵を形成したというシナリオです。

しかし、最新の研究がこの説に疑問を投げかけました。

火星の赤い砂塵の主成分は、「フェリハイドライト(Ferrihydrite)」である可能性が高いというのです。

この研究は、スイス・ベルン大学やアメリカのブラウン大学などの国際研究チームによって行われ、2025年2月に学術誌『Nature Communications』に掲載されました。

も…

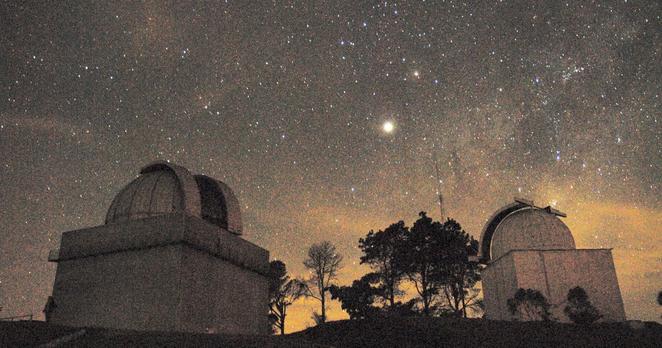

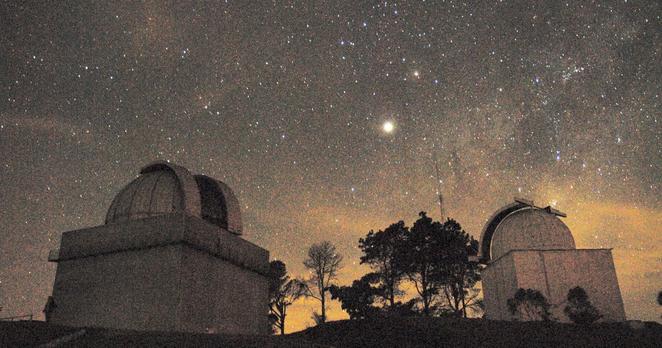

NASAや兵庫・香美町が「惑星直列」を公開。夜空に光り輝く惑星たちが美しすぎる

2月後半に発生した「惑星パレード」とも呼ばれるこの現象。NASAや兵庫県香美町が写真を公開し、話題を呼んでいます

7つの惑星が一直線に並ぶ「惑星パレード」を見逃すな!2月28日の次は10年後 - ナゾロジー

もしあなたが星空を眺めるのが好きなら、今週は絶好のタイミングです。

2025年2月28日、火星、木星、天王星、金星、海王星、水星、土星の7つの惑星が、夜空で一直線に並ぶ珍しい現象が起こります。

この「惑星パレード」は、なかなか見られない貴重なイベントであり、次に同様の惑星パレードが生じるまで10年間は待たなければいけません。

では、惑星パレードとはどのような現象なのでしょうか。

また、私たちはこの珍しい光景をどう楽しめばよいのでしょうか。

目次

2025年2月28日は7つの惑星が直線に並ぶ「惑星パレード」!その意味とは?惑星パレードを楽しむための「観測ポイント」とは?

2025年2月2…

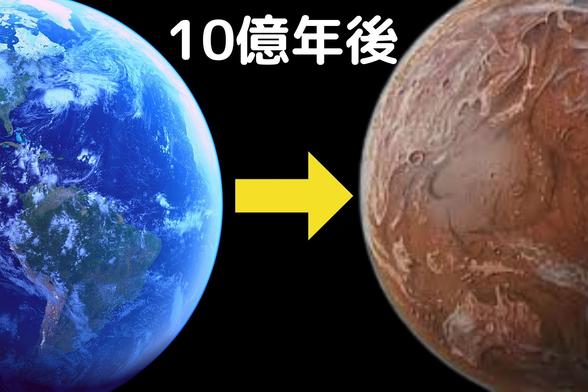

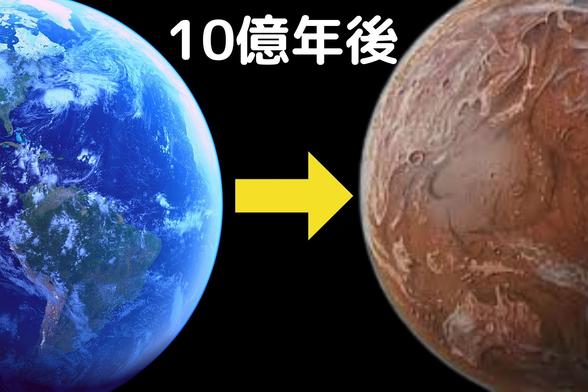

地球上の酸素は10億年後に失われ「生命は絶滅する」かもしれない - ナゾロジー

未来の地球に酸素はないかもしれません。

2021年3月1日に『Nature Geoscience』に掲載された論文では、10億年後の地球では酸素濃度が現在の1%未満になる可能性が報告されています。

どうやら豊富な酸素がある状態は、地球の寿命全体のの20%~30%の期間に過ぎないようです。

いったい何が原因で、地球から酸素が失われてしまうのでしょうか?

目次

地球上の酸素は10億年後に失われる膨張する太陽が二酸化炭素を奪い植物を根絶やしにしていく酸素呼吸する生物は儚い存在

地球上の酸素は10億年後に失われる

6億年の変化を正しく予測した4800本のエリートシナリオの全てが地球大気か…

ナゾロジー

ナゾロジー