https://www.wacoca.com/media/409637/ 無能な人ほど過信する、価格が高いほど需要が増加する、簡単な仕事は先送りされる―― どれも「法則」です 『知って得する、すごい法則77』がロングセラー[新書ベストセラー] | ニュース | Book Bang -ブックバン- #book #BookBang #BookBang #books #イベント #インタビュー #コミック #ニュース #ブックバン #ブックバング #まとめ #ライトノベル #ラノベ #レビュー #レビュアー #世界秩序が変わるとき新自由主義からのゲームチェンジ #中央公論新社 #二宮和也 #俵万智 #出版社 #単行本 #対談 #小説 #文庫 #文藝春秋 #新書 #新潮社 #書籍 #書評 #本 #清水克彦 #独断と偏見 #生きる言葉 #知って得する、すごい法則77 #立ち読み #著者 #評者 #集英社 #鼎談 #齋藤ジン

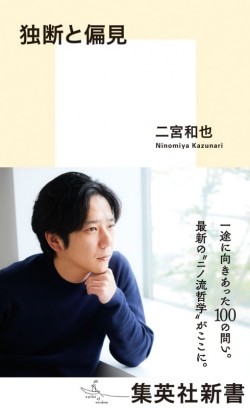

https://www.wacoca.com/media/403206/ 二宮和也『独断と偏見』が6週連続1位 日本人はどこで何を間違えたのか 保阪正康が昭和の成功と失敗を見つめ直す一冊も登場[新書ベストセラー] | ニュース | Book Bang -ブックバン- #book #BookBang #BookBang #books #イベント #インタビュー #コミック #ニュース #ブックバン #ブックバング #まとめ #ユダヤ人の歴史古代の興亡から離散、ホロコースト、シオニズムまで #ライトノベル #ラノベ #レビュー #レビュアー #中央公論新社 #二宮和也 #俵万智 #出版社 #単行本 #対談 #小説 #文庫 #新書 #新潮社 #書籍 #書評 #本 #独断と偏見 #生きる言葉 #立ち読み #著者 #評者 #集英社 #鶴見太郎 #鼎談

“初音ミクの生みの親”初の著書『創作のミライ』本日7月23日発売。クリプトン代表の伊藤博之氏がこれまでの経歴や「初音ミク」の企画・開発などについて語った一冊

https://news.denfaminicogamer.jp/news/2507232b

#denfaminicogamer #創作のミライ_初音ミク_が北海道から生まれたわけ #ニュース #中央公論新社 #海ソーマ #伊藤博之 #クリプトン_フューチャー_メディア

https://www.wacoca.com/media/370313/ 二宮和也、初の新書で国分太一から貰った“強い言葉”を明かす 死生観、仕事観を赤裸々に語った新書が話題[新書ベストセラー] | ニュース | Book Bang -ブックバン- #book #BookBang #BookBang #books #KADOKAWA #イベント #インタビュー #コミック #ニュース #ブックバン #ブックバング #まとめ #ユダヤ人の歴史古代の興亡から離散、ホロコースト、シオニズムまで #ライトノベル #ラノベ #レビュー #レビュアー #中央公論新社 #二宮和也 #出版社 #単行本 #対談 #小説 #文庫 #新書 #書籍 #書評 #本 #池上彰 #独断と偏見 #知らないと恥をかく世界の大問題16トランプの“首領モンロー主義時代” #立ち読み #著者 #評者 #集英社 #鶴見太郎 #鼎談

https://www.wacoca.com/media/339911/ 「あさイチ」で話題 ジェーン・スーの大人を励ますごほうびエッセイ集 50代のリアルに寄り添い共感広がる オススメ書籍も紹介[文芸書ベストセラー] | ニュース | Book Bang -ブックバン- #book #BookBang #BookBang #books #イベント #インタビュー #カフネ #コミック #ジェーン・スー #ニュース #ブックバン #ブックバング #へこたれてなんかいられない #まとめ #ライトノベル #ラノベ #レビュー #レビュアー #中央公論新社 #出版社 #単行本 #土屋うさぎ #宝島社 #対談 #小説 #文庫 #新書 #書籍 #書評 #本 #立ち読み #著者 #評者 #謎の香りはパン屋から #講談社 #阿部暁子 #鼎談

https://www.wacoca.com/media/321196/ 石丸伸二×西田亮介の対談本『日本再生の道』 書籍内容を全て動画で公開?! 初登場3位[新書ベストセラー] | ニュース | Book Bang -ブックバン- #book #BookBang #BookBang #books #アンデシュ・ハンセン #イベント #インタビュー #コミック #ニュース #ブックバン #ブックバング #まとめ #ユダヤ人の歴史古代の興亡から離散、ホロコースト、シオニズムまで #ライトノベル #ラノベ #レビュー #レビュアー #中央公論新社 #久山葉子 #出版社 #単行本 #多動脳:ADHDの真実 #対談 #小説 #幻冬舎 #文庫 #新書 #新潮社 #日本再生の道 #書籍 #書評 #本 #石丸伸二 #立ち読み #著者 #西田亮介 #評者 #鶴見太郎 #鼎談

https://www.wacoca.com/media/315090/ 注意力散漫、移り気、そそっかしくて人の話を聞かない…ADHDの「弱点」が「能力」になる 『スマホ脳』著者が意見 和田秀樹も納得[新書ベストセラー] | ニュース | Book Bang -ブックバン- #22世紀の資本主義やがてお金は絶滅する #book #BookBang #BookBang #books #SBクリエイティブ #アンデシュ・ハンセン #イベント #インタビュー #コミック #ニュース #ブックバン #ブックバング #まとめ #やりたいことは全部やりなさい最後に後悔しない25のヒント #ユダヤ人の歴史古代の興亡から離散、ホロコースト、シオニズムまで #ライトノベル #ラノベ #レビュー #レビュアー #中央公論新社 #久山葉子 #出版社 #単行本 #多動脳ADHDの真実 #対談 #小説 #成田悠輔 #文庫 #文藝春秋 #新書 #新潮社 #書籍 #書評 #本 #森永卓郎 #立ち読み #著者 #評者 #鼎談

電ファミニコゲーマー – ゲームの面白い記事読ん

電ファミニコゲーマー – ゲームの面白い記事読ん