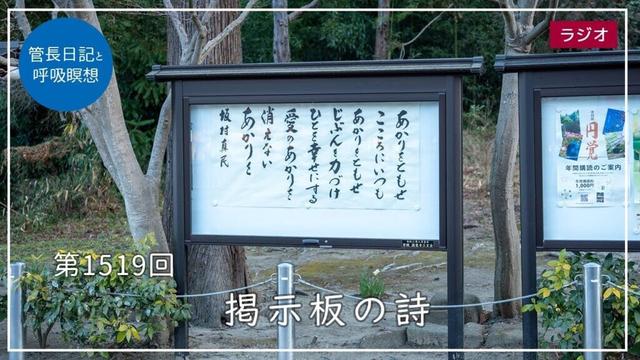

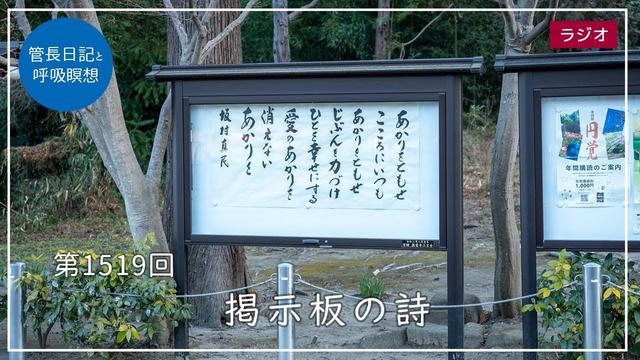

第1519回「掲示板の詩」2025/3/5【毎日の管長日記と呼吸瞑想】| 臨済宗円覚寺派管長 横田南嶺老師

第1519回「掲示板の詩」2025/3/5【毎日の管長日記と呼吸瞑想】| 臨済宗円覚寺派管長 横田南嶺老師 【サムネイル写真を募集しております】※概要欄下部をご覧ください。 ■開館13周年記念特別展「慈悲の心と生きる喜びを~横田南嶺老師が選ぶ真民詩の世界~」 https://www.shinmin-museum.jp/event_calendar/exhibition/15092/ ■管長日記「掲示板の詩」 https://www.engakuji.or.jp/blog/38747/ ■Voicy https://r.voicy.jp/LaVkar8xmyJ ■note https://note.com/engakuji/n/n65b60659692d 最後に一日のはじまりを整える、呼吸瞑想がございます。 ------------------------------------------------- 毎月月末になると、大東出版社の『坂村真民全詩集』全八巻をとり出して掲示板に書く詩を二遍選んでいます。 この習慣は思い返すとなんともう二十六年も続いています。 思えば、坂村真民先生の詩とのご縁をいただいたのは、昭和五十六年のことでした。 今からもう四十四年年前になります。 和歌山県新宮市で、当時高校二年生であった私が、たまさか立ち寄った書店で『生きてゆく力がなくなる時』という書物に出逢ったのでした。 これは柏樹社という出版社から出された本でした。 この本のタイトルに心惹かれました。 私は、お寺の生まれではないものの、不思議なご縁で小学生の頃から坐禅をしていました。 はじめて禅寺で坐禅をしたのが小学五年生でありました。 その時に出会った老師のお姿に感動したのでした。 中学生の頃には、その時めぐり会った由良町興国寺の目黒絶海老師に公案をいただいて参禅するようになっていました。 禅や仏教を学ぶ事が当時の大きな喜びでありました。 そこでNHKラジオ宗教の時間では、 松井桃楼先生の『天台小止観』の講義や、松原泰道先生の『法句経』の講義など、毎月一度一年の講座も勉強していました。 そんなご縁から、中学生の頃には、松原泰道先生にめぐりあうことができました。 坂村真民先生のことは、初め松原先生からうかがっていました。 ある時に、松原先生が坂村真民先生の「二度とない人生だから」という詩をもとにして法話をなさっているのを拝聴して感動したものです。 経典や語録ではなく、現代の詩をもとにして仏教を説かれるのをとても斬新に感じたのでした。 お寺に行っては坐禅をして、禅や仏教を学んでいた私にとっては、当時「受験戦争」などと言われていた風潮にはなじめずにいました。 なんとも言えない「生きづらさ」を感じていた頃に、この『生きてゆく力がなくなる時』という題の書物に出会ったのでした。 この本の題名に触れただけで、生きてゆく力がなくなるというのは自分だけではないのだ、このような本を書かれる方でもそういう時があるのだと思うだけで大きな力をいただいたのでした。 そして、一読して深く感銘を受けました。 その頃は本の奥付には著者の住所が書かれていた時代でしたので、愛媛県砥部町にお住まいの先生に手紙を差し上げました。 これが、坂村真民先生とのご縁の始まりでした。 すぐさま返信をいただき、「念ずれば花ひらく」の色紙と『一遍上人語録 捨て果てて』を送っていただいたのでした。 そしてそれ以来毎月『詩国』を送っていただくようになりました。 それから大学を卒業するまで六年間毎月『詩国』を送ってもらい、手紙のやりとりをさせていただいていました。 当時の真民先生は『詩国』の発送も千部を超えており、新しく送るのは断っていたころだと、後になって知りました。 その後大学を卒業してすぐに修行道場に出かけた私は、真民先生にその旨を手紙でお伝えし、しばらくご縁が途切れました。 それから十二年間の修行を経て、円覚寺僧堂師家という修行僧の指導をする役目に就き、同時に円覚寺内にある黄梅院の住職にもなりました。 その時に、今まで『詩国』を送っていただいたご縁もあるし、禅について深く学ばれた真民先生にも手紙を書こうかと思いながらも、当時先生はご高齢であり、先生を煩わせては申し訳ないと思って控えました。 その代わりに、長年にわたりお世話になってきたご恩返しにと、住職をすることになった円覚寺の黄梅院の掲示板に毎月真民詩を書くようにしました。 以来二十六年、コツコツ毎月全詩集を繙いては、真民詩を書いてきました。 二〇一九年の三月からは総門の下にも詩を書くようになりました。 月末には全詩集から二つの詩を選ぶようにしているのです。 そうして二十六年間に選んで書いた詩は、なんと三百七十遍にもなるのです。 そんなささやかな行いが、今から五年前の記念館開館八周年の記念特別展となりました。 「鎌倉・円覚寺黄梅院の掲示板の詩~横田南嶺老師と坂村真民の心の交流~」と題した特別展を催してくださったのでした。 令和二年二月二十二日には「ふかきをきわめ あさきにあそぶ 今学ぶ真民詩の世界」と題して講演をさせてもらったのでした。 思い出しますのは、まだ新型コロナ感染症が始まった頃でした。 この講演が最後となって、そのあとの講演、法話はほぼすべてキャンセルまたは延期となっていったのでした。 その後令和五年三月四日には「一遍さん・、真民さんに学ぶ」と題して講演をさせてもらっています。 特別展「一遍さんと真民さん」、開館十一周年の講演でした。 そして今回、坂村真民記念館で「慈悲の心と生きる喜びを~横田南嶺老師が選ぶ真民詩の世界~」という特別展が開催されることとなったのです。 私が書いてきた掲示板の詩について五年前に一度特別展を開いてもらっただけでも感激ですのに今回再びなのです。 今回の展示の中には、当時高校生であった私に坂村真民先生が『一遍上人語録』を送ったという記録が真民先生の『流布帳』に残っていて、それも展示されるのであります。 そんな不思議なご縁が稔って、この三月八日に愛媛県砥部町で「今、真民詩に学ぶ」と題して講演をさせてもらいます。 坂村真民記念館開館十三周年の記念講演であります。 記念館のチラシには、 「南嶺老師の「慈悲の心」で選ばれた「真民詩」は、普段記念館で展示する詩とは一味違った「仏の心で満たされた詩」がほとんどです。 日本人の多くが、 今では経済的な豊かさより、心の豊かさこそ人間にとって大切なものであると考えるようになっています。 南嶺老師の優しく分かりやすい文字で書かれた「真民詩」 は、 私たちの心を潤し、来館者の方々の心を豊かにし、温かく包んでくれることと思います。 どうぞ、多くの方がご来館くださることを、心より願っております。」 と書いてくださっています。 実に有り難いご縁であります。 横田南嶺 ------------------------------------------------- 【サムネイル写真の募集】毎日の管長日記と呼吸瞑想 ------------------------------------------------- この度「毎日の管長日記と呼吸瞑想ラジオ」につきまして、皆さまからのサムネイル写真を募集いたします。 いただいた写真を「毎日の管長日記と呼吸瞑想ラジオ」のサムネイルとして使用させていただきます。 ■撮影対象場所 臨済宗大本山 円覚寺山内 ■応募内容 ・山内のお勧めスポット ・季節や時間帯で変わる円覚寺の風景 など、皆さまのお気に入りの写真をお送りください。 また、お一人さま何枚でもお送りいただけます。 ■撮影について カメラは横向きで撮影お願いいたします。 ■応募方法 下記のメールアドレスに必須情報をご記入の上、写真データをお送りください。 ※ファイルサイズは25MB以下とします。

第1466回「初のラジオ生出演」2025/1/11【毎日の管長日記と呼吸瞑想】| 臨済宗円覚寺派管長 横田南嶺老師

第1466回「初のラジオ生出演」2025/1/11【毎日の管長日記と呼吸瞑想】| 臨済宗円覚寺派管長 横田南嶺老師 【サムネイル写真を募集しております】※概要欄下部をご覧ください。 ■管長日記「初のラジオ生出演」 https://www.engakuji.or.jp/blog/38547/ ■Voicy https://r.voicy.jp/nEmN8ZzWVXk ■note https://note.com/engakuji/n/n1492949a81de 最後に一日のはじまりを整える、呼吸瞑想がございます。 ------------------------------------------------- 新年の仕事は四日から始まるのが例年のことですが、今年は四日と五日が土日のために、六日からというところが多いのではないかと思います。 私は元旦からずっと仕事をしているようなものですが、外の仕事は五日が初めでした。 五日の日曜日の午前中に、鎌倉FMというラジオの生放送に出演していました。 午前十時から正午までの二時間であります。 これは昨年村上信夫さんから依頼されたものです。 実のところ、管長に就任して十五年になりますが、鎌倉で話をしたり活動することはほとんどありませんでした。 頼まれるのは専ら遠くの方であります。 法話や講演といっても遠くに出かけて行ってきました。 鎌倉で活動することはほとんどないのです。 地元でも何かできたらという思いがありました。 そこで最近地元の鎌倉シャツさんに協力したりしています。 また円覚寺派の浄智寺の和尚が鎌倉で熱心に活動されていて、ただいま鎌倉FMの社長もおつとめであります。 そんな鎌倉への思いもありましたところのお話だったので、ラジオの生放送とは初めてのことですが、どうにかなるかと思ってお引き受けしたのでした。 これが月に一回、一年続く予定だそうです。 鎌倉FMには一度出たことがありました。 スタジオにうかがうのは今回二度目であります。 正月五日しかも日曜日なので車は混雑すると思い、鎌倉駅からてくてく歩いて行きました。 二キロ弱の距離だと思います。 お天気もよくて気持ちのいい散歩となりました。 由比ヶ浜通りを歩いて行きましたが、ずいぶんと私の知らない新しいお店が出来ているので驚いていました。 昔からのお店が残っているとホッとします。 かなり早めにスタジオに着きましたが、村上さんは既にお見えになっていました。 あらかじめどのような内容にするのかやりとりをしていますので、打ち合わせは簡単にすませることができます。 こちらも自分の話すところは原稿を用意していますので、安心であります。 ただ生放送ですので、途中でどうなるのか予測がつきません。 ラジオですので音楽がなって放送が始まりました。 ごきげんラジオという題となっています。 私のことの紹介があって、私も一言「おめでとうございます。どうぞよろしくお願いします」と申し上げました。 そこで、まずはじめに言われましたことが、「南嶺さんと呼んでいいですか」ということでした。 これはどう呼んだらいいのかという相談というより、「南嶺さん」とさん付けにしますがよろしいですねという確認の問いであります。 私は何も気にするものではありませんので、どうぞと申し上げました。 実際私などをなんと呼んだらいいですかというのはよく聞かれます。 これは文化の違いで呼び方にもいろいろあると思います。 私どもの世界では、中国の伝統をもとに東洋の文化に則って暮らしていますので、実名を呼ぶのを避ける習慣があります。 相手の実の名を直接に呼ぶのは失礼にあたるという考えであります。 もともと中国にあった考えであります。 実の名を呼んでいいのは親や師匠に限るというものです。 ですからあざなを呼んだり、建物や場所、地位の名称で呼んだりするものです。 今の日本で一番それが残っているのが御皇室であります。 天皇陛下のお名前をわれわれが呼ぶことはありません。 御皇室は宮様とお呼びします。 秋篠宮様というのは、秋篠の宮にお住まいの方ということです。 そこで私ども管長や師家は、室号を持ちます。 何々室とか何々軒という建物の名前であります。 私でしたら青松軒という室号を持っていますので、青松軒老師と呼ぶのが寺では正式な呼び方です。 建物や場所で呼ぶというのは、芸人さんの世界でも直接名前を呼ばずに黒門町の師匠とか稲荷町のと呼んだりするのです。 それから敬称で呼ぶことも多いのです。 私ですと「管長」とか「老師」とか或いは管長につける敬称で「猊下」と呼ばれています。 このように実の名を避けてお住まいの名か、役職の名で呼ぶのが通例であります。 これが東洋の伝統の世界であります。 戦後は東洋的な伝統よりもアメリカの文化を重んじる傾向になっていますので、アメリカではファーストネームで呼ぶことが親愛を表すということからきていると察します。 ここでは東洋の伝統ではなく、アメリカ式で行きますよと言うことだと受け止めておきました。 なんと呼ばれようとこちらの本体は変わりがありませんので私は一向に気にしないのであります。 ラジオの放送が始まって今年が百年になると初めにうかがいました。 今年はいろんな面で節目に当たる年だと感じています。 なんといっても戦後八十年であります。 阪神大震災から三十年であります。 ラジオ百年という話題から、私にラジオに対する思いを聞かれました。 ラジオというと最近は聞くこともありませんが、子供の頃はよくきいていたのです。 テレビはまだ一家に一台しかない頃で、チャネンルを回すのは父親の権限だった時代ですので、子供が自由に聞けたのはラジオでした。 ラジオにイヤホンをつけて聞いていました。 どんなラジオを聞いていましたかたと聞かれて、即答したのが「ラジオの宗教の時間です」という一言でした。 これには村上さんも驚いていました。 しかし中学から高校の頃、一番楽しみだったのがNHK第二放送ラジオ宗教の時間でした。 これで中学生の頃に天台小止観を学び、法句経を学び、松原泰道先生のお話も聞いたのです。 私も懐かしく思い起こしました。 そのあとは合間合間に音楽を流しながら、年末年始の様子を聞かれて答えていました。 そうして私の担当として十五分の法話をしました。 聞き手は村上さんお一人であります。 真摯に頷きながら聞いてくださるのでとても話やすく終えました。 また音楽やリスナーさんからの質問などにも答えながら、禅語の解説を十五分行いました。 終わりの方で坂村真民先生の詩を朗読していました。 私の出番は十五分の法話と禅語の解説、真民詩の朗読なのです。 あとは村上さんにお任せして二時間が終わりました。 今はラジオの機械がなくてもインターネットでも聞けるようであります。 来週の日曜日に再放送をしてくださるそうで、一月はもう一度十九日に生放送の予定であります。 今年新たな取り組みですが、さてどうなることやら。 横田南嶺 -------------------------------------------------

トレーニング効果を考える!山籠りで強くなれるのか?最後は健康と漫画につて雑談するよ!

トレーニング効果を考える!山籠りで強くなれるのか?最後は健康と漫画につて雑談するよ!🔻チャンネル概要今回は「山籠りの修行で強くなれるのか?」って話を語っていく内容です🔻今回の内容のブログはこちらhttps://shiryuukai.com/483/🔻志琉会ホームページはこちらhttps://shiryuukai.com/🔻今回紹介した商品触れるだけでカラダの奥が動き出す! 皮絡調整術と無意識領域の運動 サムライメソッドやわらぎ Amazonhttps://amzn.to/2ZvELLC楽天市場https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/g00q0728.51dg95cb.g00q0728.51dgaade/?pc=https%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbook%2F15850747%2F&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fbook%2Fi%2F19555744%2Fグラップラー刃牙 (1-42巻 全巻)Amazonhttps://amzn.to/3y48ACf楽天市場https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/g00qhj88.51dg987a.g00qhj88.51dga128/?pc=https%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fzenkanmanga%2F10000154%2F&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fzenkanmanga%2Fi%2F10000154%2F鬼滅の刃 1〜23巻セット 全巻Amazonhttps://amzn.to/3nHSjND楽天市場https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/g00s7d88.51dg9d3c.g00s7d88.51dgaed0/?pc=https%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fmck-shop%2Fkimetuno-yaiba-20-kan-set%2F&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fmck-shop%2Fi%2F10001269%2Fザ・ファブル 1 ヤングマガジンkc / 南勝久 【コミック】Amazonhttps://amzn.to/3tVXOgG楽天市場https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/g00qtaz8.51dg9dd3.g00qtaz8.51dga801/?pc=https%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fhmvjapan%2F6254419%2F&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fhmvjapan%2Fi%2F20989033%2F🔻私辻英辰への仕事のご依頼、 お問い合わせはX(旧Twitter)のDMでお願いします。→ https://x.com/hakitukai

第1455回「感動が人を変える」2024/12/31【毎日の管長日記と呼吸瞑想】| 臨済宗円覚寺派管長 横田南嶺老師

第1455回「感動が人を変える」2024/12/31【毎日の管長日記と呼吸瞑想】| 臨済宗円覚寺派管長 横田南嶺老師 【サムネイル写真を募集しております】※概要欄下部をご覧ください。 ■ご紹介の法話 【東福寺法話会】ヘッドライト・テールライト ~ 自灯明とは | 国泰寺派吉祥寺住職 山田真隆師 https://youtu.be/A3AHcdeLiSs?feature=shared ■管長日記「感動が人を変える」 https://www.engakuji.or.jp/blog/38505/ ■Voicy https://r.voicy.jp/0dVBpG8Wmgq ■note https://note.com/engakuji/n/na7e1e164ebc8 最後に一日のはじまりを整える、呼吸瞑想がございます。 ------------------------------------------------- 静岡県湖西市にある東福寺様は、臨済宗方広寺派のお寺であります。 ただいまのご住職は、臨済宗の布教師でいらっしゃいます。 とても勉強に布教に熱心な和尚であります。 私も何度か法話会にお招きいただいています。 先日は、今年の十月に東福寺様で行われた法話会の動画が公開されました。 東福寺様のYouTubeチャンネルであります。 法話は、臨済宗国泰寺派の山田真隆和尚であります。 山田和尚のお寺は石川県珠洲市にあります。 今年一月一日の震災で大きな被害があったお寺であります。 私も山田和尚のお寺のことがずっと気になっていました。 今回の御法話で、今のお寺の状況を知ることができました。 知る事が出来て、なお一層心の痛む思いを深くしました。 どれほどお辛い思いをなさっているのか察するにはあまりあります。 それでもみんなの前でお元気に御法話されるお姿には、感銘を受けました。 みなさまにも是非拝聴してほしいものであります。 今被災していらっしゃる方に何をしていいのか、何ができるのか、難しい問題でありますが、まずは知る事、聞いてあげることが大事ではないかと思っています。 山田和尚の法話は「ヘッドライト・テールライト ~ 自灯明とは」という題であります。 自灯明のお話も素晴らしいのですが、これはどうぞ実際に動画で拝聴してほしいと思います。 法話の後半に椋鳩十さんの話をなさっていました。 この話を私は存じ上げませんでした。 椋鳩十さんのお名前を久しぶりに耳にしました。 児童文学者であります。 一九〇五年のお生まれで一九八七年にお亡くなりになっています。 またいい話で感動しました。 あらすじだけを申し上げます。 椋鳩十さんの故郷は木曽の伊那谷の小さな村です。 三十年ぶりに帰省して小学校の同窓会に出ました。 三十年ぶりですが、なんとなくそれぞれ面影が残っていて誰が誰か分かったそうなのですが、一人だけ、どうしても思い出せない人がいました。 その立ち居振る舞いが堂々としているのです。 誰だったか思い出せずに、隣にいた仲間に聞いてみると、「しらくも」だというのです。 「しらくも」というのは「頭に白い粉の斑点が出る皮膚病」だそうです。 椋鳩十さんの『感動は心の扉を開く しらくも君の運命を変えたものは?』という本には、 「しらくもという、頭にできる病気があるわ。 あの小さい、乾燥したおできでね、 小指の先ほどぐらいのおできが頭にいっぱいできる。 そして白い粉がそれにみんなふくんです。 だから頭が白く見える。 それでしらくもと言う」と書かれています。 しらくもはあだ名なのです。 そんなものを頭にふき出して嫌われ、勉強もできず皆からバカにされていた子だったのです。 それが今や伊那谷一、二の農業指導者としてみんなから信頼されているというのです。 同窓会の二次会で椋鳩十さんは、何があったのか本人に聞いたそうです。 惨めで辛かった少年時代を過ごした彼は、わが子にはこんな思いはさせたくないと思って田畑を売っても上の学校にやろうと考えました。 しかし、子どもの成績はよくなく、勉強するようでもありません。 ところが、その子が高校二年の夏休みに分厚い本を三冊借りてきました。 その気になってくれたかと思いきや、一向に読む気配がないのです。 そこで、子どもに本を読めというなら、まず自分が読まなければと思いました。 今まで農作業に追われ、本など開いたこともないのですが、頑張って読みました。 読むと引き込まれて感動したのです。 それはロマン・ローランの『ジャン・クリストフ』でした。 かの有名なベートーベンが聴覚を失ってなお自分の音楽を求め苦悩した話です。 絶望の底に沈んでも、また這い上がってくるという物語です。 自分もこのように生きたいと思いました。 それから農業の専門書を読みあさり、勉強しました。 努力を重ねて、みんなから頼りにされる農業指導者となったのでした。 はじめは貧しかったとか、勉強に興味がなかったとか、いろんな理由があったのでした。 それでも何かが縁になって人は変わってゆくことができるのです。 山田和尚も、今はたいへんな状況だけれども、どう変わっていくかは分からないのだと仰っていました。 自灯明、自らをともしびとして、このしらくも君を見習って生きてゆくのだと語ってくださっていました。 椋鳩十さんの『感動は心の扉を開く しらくも君の運命を変えたものは?』の本には、しらくも君がいじめられて辛かった日のことを次のように書かれています。 しらくも君の言葉だけを引用します。 「おれはなあ、頭にできものができていたということと、学校で勉強ができなかったということだけで、みんなからばかにされ、のけものにされた。 そして先生からも見捨てられた」 「先生からも見捨てられた。悲しかったなあ」 「悲しかった。おれはなあ、朝が特に悲しかった」 「朝日が障子にパァーッと当たってくると、妹や弟は「朝が来たあ」と言って、喜んで飛び起きるが、おれは、神様はなぜ朝なんていうようなものをこしらえたんだろうか。 きょうもまたみんなからいじめられ、のけものにされる。そう思うと、おれはなかなか起きて出ることはできなかった。 いつもおやじから怒られては起きて出た」 こういう言葉であります。 しらくも君は休みの時間にみんなが校庭で遊んでいると、いつも校庭の脇にアオギリの木が三本あって、そのアオギリの木にもたれかかって、皆が遊ぶのを見ていたそうです。 そこでこんな言葉もあります。 「この前もなあ、夕方、学校の前を通ったら、校庭にはだれもおらなかった。

第1447回「とりつく島もない」2024/12/23【毎日の管長日記と呼吸瞑想】| 臨済宗円覚寺派管長 横田南嶺老師

第1447回「とりつく島もない」2024/12/23【毎日の管長日記と呼吸瞑想】| 臨済宗円覚寺派管長 横田南嶺老師 【サムネイル写真を募集しております】※概要欄下部をご覧ください。 ■管長日記「とりつく島もない」 https://www.engakuji.or.jp/blog/38482/ ■Voicy https://r.voicy.jp/poKMjJbomNQ ■note https://note.com/engakuji/n/n65b2e9da5ca6 最後に一日のはじまりを整える、呼吸瞑想がございます。 ------------------------------------------------- 徳山禅師は、龍潭禅師のもとで悟りを開くまでは、金剛経の研究をなさっていました。 経典を大事にして学んでいる徳山禅師にしてみれば、教外別伝などというのはもってのほか、けしからんとばかりに、禅を滅ぼそうという気概で南方に向かいました。 しかし、茶店のおばあさんにやり込められ、龍潭禅師のところで悟りを開くと、今まで担いできた金剛経の註釈書をすべて火をつけて燃してしまいました。 金剛経というお経はとてもよく読まれて信仰もされ、たくさんの注釈書が書かれているのです。 それをすべて燃したのでした。 そのときに松明を掲げて言われた言葉があります。 「諸の玄弁を窮むるも、一毫を太虚に致くが若く、世の枢機を竭すも一滴を巨壑に投ずるに似たり」という言葉です。 どんなに博く学問をして玄妙なる至極の道理を窮めたとしても、この広い大空に一本の毛を置いたようなものだ、世間の事をいくら窮めたとしても、大きな渓谷に一滴の水を落とした程度のものだというのです。 大いなる真理の世界に目覚められたのです。 それからの徳山禅師の教化方法は、専ら棒で打つということでした。 言い得ても、言い得なくても三十棒というのです。 雪峰禅師との問答があります。 雪峰問う、「従上の宗風は、何の法を以てか人に示す」。 師曰く、「我が宗に語句無し、実に一法の人に与る無し」。 というものです。 示すべき何の語句もない、人に教えるようなものはなにもないというのです。 もっともこの教えに対して、巌頭禅師は、 「徳山老人の一条の脊梁骨、硬きこと鉄の似く、拗じ折れず。此くの如しと然雖も、教を唱える門中に於ては、猶お些子を較う」。 何物も寄せつけぬ、気骨の峻厳さ強靭さは見事だが、人を導き育てるということになるともう一つだと評しています。 峻厳一徹であります。 これこそ徳山禅師の真面目です。 妥協を許さない厳しいご性格が分かります。 今まで経典を学んできたのですが、それが却って真理から遠ざかっていることを、身をもって体験したのでした。 そこで、徳山禅師にしてみれば言葉を与えることなど、毒を与えるようなものだと感じていたのだと察します。 しかし、なにも示さないでは、これではとりつく島がないというものです。 「取り付く島もない」とは『広辞苑』に、 「たよりとしてすがる手がかりもない。 また、つっけんどんで相手をかえりみる態度が見られない。」 と解説されています。 まさに徳山禅師のことであります。 しかし、徳山禅師にしてもれば、このとりつく島を与えないことこそ、親切だと感じているのです。 とりつく島を徹底的に否定することこそが慈悲であると身をもって体験しているのであります。 それが三十棒だったのです。 あるとき徳山禅師は上堂して言われました。 今夜はもう問答もしない、何か問う者があったら三十棒だと言いました。 ある僧が徳山禅師の前に進み出て礼拝しました。 徳山禅師はもうそれだけで棒で打ちました。 僧は、何も問うてもいないのにどうして私を棒で打つのですかと問いました。 徳山禅師は、あなたはどこから来たのかと問います。 新羅から来たと答えます。 それなら船に乗る前に、三十棒だと答えたのでした。 痛快なまでの峻厳さです。 臨済禅師は「三教十二分教も、皆な是れ不浄を拭う故紙なり。 仏は是れ幻化の身、祖は是れ老比丘。」という厳しい表現をなされていますが、これは徳山禅師の影響を受けていると言われています。 徳山禅師は、 達磨是老臊胡、腋臭いインド人だ、 十二分教は是れ鬼神簿、瘡膿を拭う紙、鬼神の名簿、膿拭いの故紙だと説かれています。 しかし、それだけでは不十分だと批評されたのでした。 巌頭禅師が「何物も寄せつけぬ、気骨の峻厳さ強靭さは見事だが、人を導き育てるということになるともう一つだ」と言われたのです。 臨済禅師は、そんな徳山禅師を誰も寄りつけない山の頂上に坐って、人を救済する手段をもっていないと評されました。 それに対して自分は十字街頭という町の中にいながら、世間に迎合することもなく背くこともなく自在に人を導くと述べています。 『臨済録』には 「もしだれかがわしに仏を求めたならば、わしは清浄の境として現れる。もし菩薩を求めたならば、わしは慈悲の境として現れる。もし菩提を求めたならば、わしは清浄微妙の境として現れる。もし涅槃を求めたならば、わしは寂静の境として現れる。その境は千差万別であるが、こちらは同一人だ。それだからこそ『相手に応じて形を現すこと、あたかも水に映る月のごとし』というわけだ。」 と説かれています。 これは岩波文庫『臨済録』にある入矢義高先生の現代語訳です。 どちらがよいというわけではありません。 峻厳一徹の徳山禅師にも魅力があります。 また自在に教化されようとした臨済禅師にもまた魅力があるものです。 とりつく島もないようにみえる徳山禅師ですが、とりつく島を否定することが慈悲だったのです。 今までいろなな教えを学び尽くしてきたような人には、この徳山禅師の接化によって、気がつくことも多かったのであります。 横田南嶺 ------------------------------------------------- 【サムネイル写真の募集】毎日の管長日記と呼吸瞑想 ------------------------------------------------- この度「毎日の管長日記と呼吸瞑想ラジオ」につきまして、皆さまからのサムネイル写真を募集いたします。 いただいた写真を「毎日の管長日記と呼吸瞑想ラジオ」のサムネイルとして使用させていただきます。 ■撮影対象場所 臨済宗大本山 円覚寺山内 ■応募内容 ・山内のお勧めスポット ・季節や時間帯で変わる円覚寺の風景 など、皆さまのお気に入りの写真をお送りください。 また、お一人さま何枚でもお送りいただけます。 ■撮影について カメラは横向きで撮影お願いいたします。 ■応募方法 下記のメールアドレスに必須情報をご記入の上、写真データをお送りください。 ※ファイルサイズは25MB以下とします。

【日曜説教:令和6年12月8日 9時より】成道会によせて | 臨済宗円覚寺派管長 横田南嶺老師

【日曜説教:令和6年12月8日 9時より】成道会によせて | 臨済宗円覚寺派管長 横田南嶺老師お説教の始めと終わりにお経をお唱えします。お唱えするお経はこちらよりダウンロードください。【お経】https://x.gd/ZzXYd 本日は成道会です。お釈迦様がお悟りを開かれた日です。成道会にちなんでお話しします。----------------令和六年十二月八日 日曜説教参考資料太子は今や僅かの豆小豆の類を取り給うたので、身体が見る見る痩せてきた。手足は枯葦のよう、臀は駱駝の背のよう、そして背骨は編んだ縄のように顕れ、肋骨は腐った古家の垂木のように突きいで、頭の皮膚は熟しきらない瓢箪が陽に晒されたように皺んで来、ただ瞳のみは落窪んで深い井戸に宿った星のように輝いて居る。腹の皮をさすれば背骨をつかみ、背骨をさすれば腹の皮がつかめる。立とうとすればよろめいて倒れ、根の腐った毛は、はらはらと抜け落ちる。太子は思い拾うた。「過ぎし世のいかなる出家も行者も、または今の世、来たるべき世の如何なる出家も行者も、これより上の烈しい苦を受けたものはないであろう。」日に焼かれ、寒さに凍え、恐ろしき森に、ただ一人、衣なく火もなく、理想のひかりに、聖者は坐せり。この、苦の家を、作るものを求めて、見つけ得ず。輪廻の轍廻り廻りて、苦しき生を幾度重ねし。されどいま、汝、家を作るものよ、見出されたり。再び家を作るなし、すべての垂木折れ、棟壊れぬ。こころ、愛を離れて、涅槃にいたれり。(大法輪閣『仏教聖典』より引用)---------------- 横田南嶺 ■日曜説教 再生リストhttps://www.youtube.com/playlist?list=PL_HtHElkhsbro8ksxdDtKU-zLeGrngssg -----------------------------------------------------------------------■公式ホームページhttps://www.engakuji.or.jp ■管長侍者日記https://www.engakuji.or.jp/blog/ ■初めての坐禅 全編 : https://youtu.be/XpZGcmLhspQ 其の一 「足の組み方」 : https://youtu.be/h8ZNLcEcsUE 其の二 「上体の調え方」: https://youtu.be/WpysD5ETsiU 其の三 「呼吸の調え方」: https://youtu.be/QIGV0r5kStQ ■【国宝舎利殿】特別公開https://youtu.be/jjNWFKyiLPI ■Instagramhttps://www.instagram.com/engakuji_kamakura/ ■Twitterhttps://twitter.com/EngakujiK----------------------------------------------------------------------- #日曜説教, #成道会, #鎌倉, #法話, #円覚寺

第1427回「護法と魔障」2024/12/3【毎日の管長日記と呼吸瞑想】| 臨済宗円覚寺派管長 横田南嶺老師

第1427回「護法と魔障」2024/12/3【毎日の管長日記と呼吸瞑想】| 臨済宗円覚寺派管長 横田南嶺老師 【サムネイル写真を募集しております】※概要欄下部をご覧ください。 ■管長日記「護法と魔障」 https://www.engakuji.or.jp/blog/38400/ ■Voicy https://r.voicy.jp/poKMjMM0mNQ ■note https://note.com/engakuji/n/n539602e12bb3 最後に一日のはじまりを整える、呼吸瞑想がございます。 ------------------------------------------------- 臘八摂心の第二夜の白隠禅師の示衆を読んでみます。 一文ずつ読みながら、解釈を加えてみます。 「第二夜示衆に曰く、楞嚴經に曰く、一人道を成じ真に帰すれば、十方虚空悉く消殞すと。」 楞厳経の一文を引用されています。 実際に『首楞厳経』には、 「一人真を発して元に帰すれば、此の十方の空皆悉く銷殞す」となっています。 一人が真実の心を発して、大道の元に帰れば、十方の虚空はみなすべて消えてしまうというのです。 銷殞の銷はとかす、とける、きえるという意味で、殞は落ちる、穴に落ちて見えなくなるという意味です。 この楞厳経の言葉は後によく使われるようになりました。 五祖法演禅師は、上堂でこの楞厳経の言葉を取り上げて、自分ならばそうは言わないと言っておいて、 「若一人有って真を発して源に帰すれば、十方虚空築著磕著」と述べています。 「築著磕著」というのは、ものにいきあたる様をいい、どこもかしこも真にぶち当たるという意味であります。 いたるところ、何に触れようが、何に当たろうがみなすべて真実だというのです。 楞厳経では一人が真実の心を発して大道の元に帰れば、この迷いの苦しみの世界はすべて消えてしまうと説かれたのでした。 山本玄峰老師は、『無門関提唱』で次のように説かれています。 「楞厳経の中に、一人ほんとうの道を成じたならば、『真に帰すれば』真はまことのこと。 土佐の人はほんとうにまつことよというが、そのほんとうにまつことの真、これは動くまことじゃない。一番まことの根本である。 道を修するところ、『十方消殞』というと、十方が自分のものにならにゃいかん。 自分と宇宙とが二つにならないための悟りじゃから。 が、しかし消するというても、なにもかもなくなってしまうのじゃない。 すべて蠢動含霊の蛆虫に至るまで、蟻のヒゲまでが、ことごとく自分のものにならにゃいかん。 だからブヨ一匹むだに殺してはならん。 消殞というても無くなるのではない。みな自分のものになるのじゃ。」 と提唱されています。 さすが老大師のご体験からきた読み込みであります。 更に白隠禅師は、 「凡そ道を修する処、必ず護法神有り、魔障神有り。 譬えば城市に人多く聚るときは、賊盜亦隨って聚るが如し。」 と仰せになっています。 仏道を行じていると、必ずそれを助けてくれる神もあれば、さまたげとなる神もあるというのです。 それは町で多くの人が集まると、盗人などもそこに集まってくるようなものだと説かれています。 しかし「心願強きときんば護法神、力を得。 心魔動くときんば魔障神、力を得。」 というのです。 心の願い、願心です。 仏道精進を強く心に願う心です。 この願心が強ければ、護法の神が力を得ることになるし、逆に弱いと、魔障の神が力を得ることになると白隠禅師は説かれます。 そこで「是の故に学道は先ず須く大誓願を発し辞譲謙遜を専らにし、心を一切衆生の下に置き、咸く皆度脱せんことを要すべし。」 仏道修行するには、まず大きな誓いの心、願心を発して、へりくだる心を起こして、心を一切の生きとし生ける者の下に置いて、それら生きとし生けるものをすべて救ってゆこうと願うことが必要なのです。 玄峰老師はご自身の体験をもとに次のように説いてくださっています。 「そうして道を修していくならば、必ず護法神が助けてくれる。 われわれがやっていけるのはみな護法神のおかげである。 護法神が、食べる物もしてくださる。ありがたいことじや。 わしがここへ来た時分には着て寝る蒲団も何もありません。 仏さまに備えるお椀一つも茶碗一つもなかった、金物というたら鍋一つもありはせん。 それでも護法善神のおかげで、護法の人のおかげで、今では蒲団がないとか何とかいうておるけれども、これだけの人が何とかやっていける。 わしの来たときは、着て寝る蒲団も何もありはせん。 横になって寝ると朝なかなか起きられないから、いつもあのいま新命(龍沢寺主)和尚のおるところで、こうやつて壁へもたれて坐睡した。 坐睡というのはちょっと頭に重いものをかぶると寒うてもぐあいが悪いものだから、縞の紀州ネルの近ごろまであったがあいつを頭へかぶってずっとやっておった。 それでもおかげさまで揃うた座蒲団百枚もこしらえてくれるし、はげたお椀も塗り直してくれる。 今でも畳など汚いけれども、汚くても、わしが来たときには瓦を葺いた棟一棟もないのじゃから、あつちからもこつちからも雨がどんどん漏る。 今の禅堂でも萓やワラを詰めておつた。 それが、とにもかくにも坐れるようになった。 みなこれ護法神の力じゃ。」 と説いてくださっています。 実体験からくる言葉です。 また更に驚くことには、護法の神というのはもっと身近にいるというのです。 玄峰老師は、 「わしは此処に来た時、鼠に「お前達は先祖代々ここにおるのじゃから、われわれはあとから来た新参であと入りじやがどうか万事よろしく頼むぞえ」というて、鼠に頭下げた。 ただ頭下げるだけじゃない。今でも毎晩少しずつでも米なんかやつて仲よう暮しておる。 それじゃからそこらを囓りもしないし、穴をあけたりもしやしない。 みな護法善神じゃ。 猫でもでも犬でも猿でもでも鳥でもみなわれわれを救うてくれる、こつちの心得方ひとつじや。」 と説かれているのです。 真実の道を求める心を発して修行しているとみな守ってくれるということです。 白隠禅師は、 「仏祖の大道、願力無くして能く徹底する者有ること無し。 譬えば射を学ぶ者の如し。 一箭一箭、鵠に中らんことを欲す。 始め中らずと雖も、久しくして已まざれば、必ず其の妙を得。 参学も亦復た然り。 一念一念、大憤志を発し、精神を抖藪して、須く大道の淵源に徹せんことを要すべし。」 と説かれました。 この仏祖の道というのは、この願心の力がないと、徹底できるものはないというのです。 たとえば弓を習うようなもので、はじめは的に当たらないのですが、何度も何度も繰り返し修練していると、上達するのです。 仏道修行も同じだというのです。 大憤志を発して、精神を振り払って、大道の源に徹することです。 「是の如く念念退かざるときは、一切の法理、現前せずということ無し。 無上の菩提、猶お俯して地芥を拾うが如くならん。」 このようにして努力を重ねてゆけば、あらゆる法理は目の前に現れて、この上ない悟りといっても、地上のゴミを拾うようなものだと説かれています。 よしやるぞという願心が一番のもとなのです。

https://companydata.tsujigawa.com/press-20240515-005/

令和6年5月12日、曹洞宗大本山總持寺は、瑩山禅師700回大遠忌を記念して開催された「總持寺 世界禅Challenge – Zen in One -」を無事閉幕しました。