最後の砦たらんことを

あーもうありえない。

向かいの席で刺々しく呟かれた声に、相槌をうつでもなく弁当の米へ箸を突き刺す。昼休み、教室の中はがやがやと雑多な喧騒にまみれていて、あらゆる言葉がとびかうものの、皆それぞれの会話に夢中で他の席へは不思議と無関心だ。クラス替えが終わり二週間も経てばすっかり人間模様ができあがってしまう。今回こそは新しい交友関係を構築しようと意気込んでいたのに、小学校からつきあいの深いこいつが一緒だった時点で、俺の目論見は早々と水泡に帰した。

「朝練のあと腹減るってぶつぶつ言うから、おにぎり作ってきてあげよっか、って事前に言ってあったんだよ。頼むわって向こうも答えて。なのにいざおにぎり渡そうとしたら、今日はパンの気分、とか言い出してさ」

「ふーん」

「購買のパン、同じような奴らで争奪戦になるらしくて。着替えてる間になくなるかもしれないから、代わりに並んで買ってきて、って無茶苦茶なこと言うわけ。もーほんと腹立って。カレーパンとコロッケパン買うように頼まれたんだけど、あんドーナツとクリームパン買ってやった」

「へえ」

もう別れれば。

喉まで出かかった言葉をかろうじて呑みこむ。口を挟める立場にはないし、のちのち面倒事に巻きこまれるのも心底ごめんだ。こいつも大概だが、こいつの彼氏とやらはさらに輪をかけて嫉妬深い。ふたり並んでいる姿をみかけるたび、ただでさえ眼光鋭くガタイの良い男が、周囲を牽制しまくっている様子は正直言ってものすごく目立つ。

「でもさ、怒るかと思ったのに、腹に入れば一緒、とか言ってペロッとふたつとも食べちゃってさ。助かったわー、なんて笑ってるのみると、なんだかなーって思ったりもして」

「あーそう」

おまえほんとメンクイな。うかんだ言葉を、やはりかきこんだ野菜炒めと共に呑みこむ。こいつは昔から男の趣味が悪い。だからこそ、ずっと間近にいる俺みたいなのに気づかないんだろうけど。

「でもそもそもの話、腹に入れば一緒ってんなら、俺のおにぎりでもよかったんじゃん?って」

「だな」

「せっかくわざわざタラコと鮭の切り身買ってきて、ちゃんと朝から焼いて、好きそうな具で二個もでかいおにぎり作ったのにさあ」

だからもう別れれば。言いたいのに言えない。だけどどうして言えないんだろう。告げてしまったら最後、長年存在しないことにし続けてきた俺の中のどす黒い感情が詳らかになるようで恐ろしいから?

並んだついでに自分の分も購入したらしい、棒状のフランクパイの先端にかぷりとかぶりつきながら、ぶすくれた表情でパイの中央を握りつぶしかけている幼なじみは、それでもやっぱりはっとするほど整った顔立ちをしている。

「こぼれんぞ」

「あ」

力任せに握っていたパイの先から、ケチャップとマスタードがぶにゅりとはみだしてくる。垂れた粘性の液体に白い手の甲が汚れたのを、自然な流れで赤い舌が舐めとる。その一連の動作を、みていられなくてこっそり視線をそらした。

小学校に入学する直前の春、同じアパートの一階に引っ越してきたこいつと出会った。二階に住んでいた同い年の俺は、土地勘のないだろう転入者が道に迷わずにすむよう、登下校の付き添いを親に厳命された。それからというもの、こいつと俺の切っても切れない無駄に深い親交は続いている。当時から異様に人目を惹く妙な艶みたいな空気をまとっていたこいつは、ナントカホイホイかってくらいにやたらと変質者を釣り上げてしまう厄介な性質があった。子供の頃はずいぶん守ってやった。こいつも俺の後ろに隠れて身の危険を回避することに協力的だった。だけどいつからか、それは当然の時の流れで、俺たちの密接な繋がりはゆるやかにほどけていった。

「あ、それおばさんのきんぴら?」

「そーだけど」

俺の弁当の隅に盛られたレンコンのきんぴらを、きらりとひかった相手の目がロックオンする。嬉しそうにやわらげた大きなまなこが、今にもこぼれ落ちてしまいそうだと心配になる。

「食う?」

「食う!」

即答した相手が、いそいそと俺の手から箸を奪い、大事そうにレンコンをつまむ。箸の先が薄いくちびるにつつまれ、す、と抜きとられる瞬間の何とも言えない悩ましさ。

「俺、おばさんのきんぴら昔から好き」

「知ってる」

「おばさんの特製ポテトグラタン、また食べたいなあ」

食べにくればいいじゃん。告げかけた返事を、これは口にしていい類の内容だろうかと胸中で吟味する。一度音に変えた言葉は元には戻せない。何がきっかけでこの曖昧な立ち位置が失われてしまうのか、俺が恐れるのはただその一点だ。

物心ついた時には母親とふたり暮らしだった俺と、同じような境遇で父親とふたりだったこいつとの距離感は難しい。出張の多かったこいつの父親の代わりに、俺の母親はよくこいつを我が家で預かっていた。食卓を共に囲むことも、一緒に風呂へ入ることも、同じ部屋で眠ることも、あの頃の俺たちには至極あたりまえだった。

もしかしたら、俺の母親とこいつの父親は、何かしらの深い関係にあったのかもしれない。幼かった俺たちの前では、彼らは努めて近隣住民の助け合いという体を崩さなかったが。子供という生き物は子供なりにひどく敏感だ。たぶんこいつも感じとっていたと思う。ともすれば俺たちは、同い年の兄弟になっていたのかもしれないという、空恐ろしい現実。

結局親同士の仲がどのような形に帰結したのかはわからない。未だ続いているのかもしれないし、とうに終わりを迎えたのかもしれない。けれど、本当に兄弟になっていられたらよかったと今になって思う。そうすれば、俺はこいつにとって、他の誰にも真似できない一生の唯一でいられたのに。

「あ、連絡きてる」

窓際の俺の席の向こう側、春のあわい陽光をうけてひかる携帯端末のディスプレイを相手の指がなぞる。細く開いた窓の隙間から流れる風が、綿毛みたいな色のカーテンをほのかにゆらしている。

「一緒に昼食べよう、だって。もう食べ終わるっての。あいついっつも行動すんのが遅い」

文句をたれつつも、わずかに残ったフランクパイをビニールで包みなおし、立ち上がろうとする相手の手首を思わず掴んだ。

「なに?」

「いや……」

自分で自分の行動に驚く。言い訳を探して目をさまよわせ、視界にうつった残り少ない弁当の中身と、ふたくち分程度のパイを交互に見遣る。

「きんぴらのお返しにそれ、置いてって」

「えーこれ?いいけど」

「ついでにおまえ、いっぺんあいつにガツンと言ってやれ」

「んー?」

その気になったらね、と苦笑して離れていく相手の腕が俺の手から抜け落ちる。

それでもおまえが最後に縋れる場所が、せめて俺であればいい。

―――――

#創作BL短編小説 #創作BL #BL小説 #創作BL小説

あーもうありえない。

向かいの席で刺々しく呟かれた声に、相槌をうつでもなく弁当の米へ箸を突き刺す。昼休み、教室の中はがやがやと雑多な喧騒にまみれていて、あらゆる言葉がとびかうものの、皆それぞれの会話に夢中で他の席へは不思議と無関心だ。クラス替えが終わり二週間も経てばすっかり人間模様ができあがってしまう。今回こそは新しい交友関係を構築しようと意気込んでいたのに、小学校からつきあいの深いこいつが一緒だった時点で、俺の目論見は早々と水泡に帰した。

「朝練のあと腹減るってぶつぶつ言うから、おにぎり作ってきてあげよっか、って事前に言ってあったんだよ。頼むわって向こうも答えて。なのにいざおにぎり渡そうとしたら、今日はパンの気分、とか言い出してさ」

「ふーん」

「購買のパン、同じような奴らで争奪戦になるらしくて。着替えてる間になくなるかもしれないから、代わりに並んで買ってきて、って無茶苦茶なこと言うわけ。もーほんと腹立って。カレーパンとコロッケパン買うように頼まれたんだけど、あんドーナツとクリームパン買ってやった」

「へえ」

もう別れれば。

喉まで出かかった言葉をかろうじて呑みこむ。口を挟める立場にはないし、のちのち面倒事に巻きこまれるのも心底ごめんだ。こいつも大概だが、こいつの彼氏とやらはさらに輪をかけて嫉妬深い。ふたり並んでいる姿をみかけるたび、ただでさえ眼光鋭くガタイの良い男が、周囲を牽制しまくっている様子は正直言ってものすごく目立つ。

「でもさ、怒るかと思ったのに、腹に入れば一緒、とか言ってペロッとふたつとも食べちゃってさ。助かったわー、なんて笑ってるのみると、なんだかなーって思ったりもして」

「あーそう」

おまえほんとメンクイな。うかんだ言葉を、やはりかきこんだ野菜炒めと共に呑みこむ。こいつは昔から男の趣味が悪い。だからこそ、ずっと間近にいる俺みたいなのに気づかないんだろうけど。

「でもそもそもの話、腹に入れば一緒ってんなら、俺のおにぎりでもよかったんじゃん?って」

「だな」

「せっかくわざわざタラコと鮭の切り身買ってきて、ちゃんと朝から焼いて、好きそうな具で二個もでかいおにぎり作ったのにさあ」

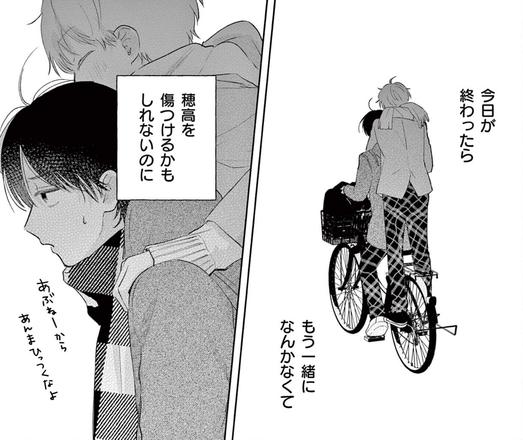

だからもう別れれば。言いたいのに言えない。だけどどうして言えないんだろう。告げてしまったら最後、長年存在しないことにし続けてきた俺の中のどす黒い感情が詳らかになるようで恐ろしいから?

並んだついでに自分の分も購入したらしい、棒状のフランクパイの先端にかぷりとかぶりつきながら、ぶすくれた表情でパイの中央を握りつぶしかけている幼なじみは、それでもやっぱりはっとするほど整った顔立ちをしている。

「こぼれんぞ」

「あ」

力任せに握っていたパイの先から、ケチャップとマスタードがぶにゅりとはみだしてくる。垂れた粘性の液体に白い手の甲が汚れたのを、自然な流れで赤い舌が舐めとる。その一連の動作を、みていられなくてこっそり視線をそらした。

小学校に入学する直前の春、同じアパートの一階に引っ越してきたこいつと出会った。二階に住んでいた同い年の俺は、土地勘のないだろう転入者が道に迷わずにすむよう、登下校の付き添いを親に厳命された。それからというもの、こいつと俺の切っても切れない無駄に深い親交は続いている。当時から異様に人目を惹く妙な艶みたいな空気をまとっていたこいつは、ナントカホイホイかってくらいにやたらと変質者を釣り上げてしまう厄介な性質があった。子供の頃はずいぶん守ってやった。こいつも俺の後ろに隠れて身の危険を回避することに協力的だった。だけどいつからか、それは当然の時の流れで、俺たちの密接な繋がりはゆるやかにほどけていった。

「あ、それおばさんのきんぴら?」

「そーだけど」

俺の弁当の隅に盛られたレンコンのきんぴらを、きらりとひかった相手の目がロックオンする。嬉しそうにやわらげた大きなまなこが、今にもこぼれ落ちてしまいそうだと心配になる。

「食う?」

「食う!」

即答した相手が、いそいそと俺の手から箸を奪い、大事そうにレンコンをつまむ。箸の先が薄いくちびるにつつまれ、す、と抜きとられる瞬間の何とも言えない悩ましさ。

「俺、おばさんのきんぴら昔から好き」

「知ってる」

「おばさんの特製ポテトグラタン、また食べたいなあ」

食べにくればいいじゃん。告げかけた返事を、これは口にしていい類の内容だろうかと胸中で吟味する。一度音に変えた言葉は元には戻せない。何がきっかけでこの曖昧な立ち位置が失われてしまうのか、俺が恐れるのはただその一点だ。

物心ついた時には母親とふたり暮らしだった俺と、同じような境遇で父親とふたりだったこいつとの距離感は難しい。出張の多かったこいつの父親の代わりに、俺の母親はよくこいつを我が家で預かっていた。食卓を共に囲むことも、一緒に風呂へ入ることも、同じ部屋で眠ることも、あの頃の俺たちには至極あたりまえだった。

もしかしたら、俺の母親とこいつの父親は、何かしらの深い関係にあったのかもしれない。幼かった俺たちの前では、彼らは努めて近隣住民の助け合いという体を崩さなかったが。子供という生き物は子供なりにひどく敏感だ。たぶんこいつも感じとっていたと思う。ともすれば俺たちは、同い年の兄弟になっていたのかもしれないという、空恐ろしい現実。

結局親同士の仲がどのような形に帰結したのかはわからない。未だ続いているのかもしれないし、とうに終わりを迎えたのかもしれない。けれど、本当に兄弟になっていられたらよかったと今になって思う。そうすれば、俺はこいつにとって、他の誰にも真似できない一生の唯一でいられたのに。

「あ、連絡きてる」

窓際の俺の席の向こう側、春のあわい陽光をうけてひかる携帯端末のディスプレイを相手の指がなぞる。細く開いた窓の隙間から流れる風が、綿毛みたいな色のカーテンをほのかにゆらしている。

「一緒に昼食べよう、だって。もう食べ終わるっての。あいついっつも行動すんのが遅い」

文句をたれつつも、わずかに残ったフランクパイをビニールで包みなおし、立ち上がろうとする相手の手首を思わず掴んだ。

「なに?」

「いや……」

自分で自分の行動に驚く。言い訳を探して目をさまよわせ、視界にうつった残り少ない弁当の中身と、ふたくち分程度のパイを交互に見遣る。

「きんぴらのお返しにそれ、置いてって」

「えーこれ?いいけど」

「ついでにおまえ、いっぺんあいつにガツンと言ってやれ」

「んー?」

その気になったらね、と苦笑して離れていく相手の腕が俺の手から抜け落ちる。

それでもおまえが最後に縋れる場所が、せめて俺であればいい。

―――――

#創作BL短編小説 #創作BL #BL小説 #創作BL小説

152/な41b

152/な41b