A Norimberga i crimini di guerra trovarono una loro prima codificazione

Il generale italiano Giovanni Messe in una nota del febbraio 1945 al Presidente del Consiglio Ivanoe Bonomi riguardo al presunto cambiamento d’idea da parte dei rappresentanti alleati sulla consegna dei criminali di guerra italiani a Paesi stranieri sottolineò che tale decisione ritornava a una «applicazione di un noto principio di diritto internazionale universalmente accettato, secondo il quale i reati commessi da componenti di corpi militari di spedizione all’estero rientrano nella giurisdizione dei tribunali dello Stato al quale i corpi stessi appartengono» <536. Rimane il fatto che tutti i Paesi che ebbero la possibilità di portare a giudizio i militari nazifascisti accusati di crimini di guerra utilizzarono il proprio diritto interno. In Germania nelle rispettive zone d’occupazione gli alleati applicarono l’Allied Control Council Law No. 10 Punishment of Persons Guilty of War Crimes, Crimes Against Peace and Crimes Against Humanitt (CCL 10) del 20 dicembre 1945, nel quale venne ripreso sostanzialmente il contenuto dello Statuto di Norimberga <537. In Giappone invece gli Stati Uniti applicarono il proprio diritto interno visto che erano anche l’unica vera potenza occupante <538.

[…] Sperare che un apparato statale strettamente legato non solo al potere politico ma ad una istituzione legata al principio della gerarchia quali sono le forze armate, potesse avere degli efficienti strumenti pratici quali i codici penali militari allora vigenti per reprimere violenze belliche nei confronti di chi ne doveva essere immune e soprattutto essere in grado di non guardasse al ruolo ricoperto dagli accusati e agli eventi bellici stessi della guerra che videro travolgere quei principi di autorità non solo riferibili alle forze armate ma alla sostanza stessa della struttura dello Stato è stata forse una pretesa eccessiva a prescindere da una reazione morale, prima che legale, a quelle violenze nazifasciste che sconvolsero le coscienze di molti europei.

E senza dimenticare l’ulteriore elemento destabilizzante che rafforzò il carattere politico dei processi per i crimini di guerra, ossia il partigiano portatore, come abbiamo visto, di una teoria sfociante nel concetto del politico <544. A questo si sommò la possibilità di imbastire dei processi dove pesava l’incognita di una loro estensione a proposito delle responsabilità da un punto di vista penale ma anche a causa della valutazione di un contesto dove bisognava fare i conti con le peculiarità di una guerra in cui i classici combattenti persero la propria esclusività. La semplice valutazione della responsabilità individuale e quindi penale – di per sé già complicata perché comportante da parte dell’imputato di una presunta analisi dell’ordine superiore in un contesto bellico dove il controllo delle passioni imponeva uno sforzo non comune a cui si sommava la realtà autoritaria tipica di un regime fascista dove il militare si era spesso formato – senza una riflessione sul contesto in cui trovò origine il dolo avrebbe probabilmente limitato la forza delle motivazioni di un’eventuale condanna che per i procedimenti avviati sembrava a molti già allora doverosa. Nel caso contrario invece non era da escludere il sorgere di seri ostacoli a una condanna netta dei comportamenti incriminati. La sentenza Kappler e soprattutto quella Reder per molti aspetti più innovativa, paiono darne una chiara conferma.

I crimini di guerra nazifascisti con tutte le loro implicazioni scossero alle radici il diritto bellico europeo che rientrava integralmente in quello che Schmitt definì lo Jus Publicum Europaeum fondato sul sistema degli Stati sovrani che, in quanto tali, non potevano produrre nessuna formulazione giuridica a una resistenza nei loro confronti. Lo Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga ha significato anche la ricerca di sopperire alla mancanza della legge codificata e consuetudinaria di una impostazione del diritto di resistenza visto che «per esso non c’era assolutamente posto nello spazio dominato dall’irresistibile grande macchina» <545 quale sembrava lo Stato.

Ed anche se le limitazioni alla conduzione della guerra, sorte con notevole fatica a partire dal diciannovesimo secolo, vennero violate sia dalle truppe nazifasciste che da quelle alleate, nella mente degli apparati statali e degli stessi politici furono sempre presenti i contrappesi a tali limiti, identificabili nella necessità bellica e nell’obbedienza. Questi possono aver facilmente offuscato il quadro generale e normativo che risultò assai contradditorio e forse troppo interpretabile.

E forse anche per questo Norimberga, indipendentemente dalle motivazioni di opportunità politica che la generarono, fu un atto che mirò a creare un diritto penale internazionale. La seconda guerra mondiale aveva messo davanti agli occhi distruzioni materiali e umane che difficilmente potevano essere metabolizzate al pari delle distruzioni delle guerre che la precedettero. Un’occupazione segnata da rappresaglie, deportazioni e massacri di gruppi etnici e culturali ritenuti degni solo della morte sommata a una conduzione dei combattimenti con un potenziale distruttivo mai visto prima e che ridussero le vecchie limitazioni dello jus in bello a carta straccia spinsero gli alleati e in particolare gli Stati Uniti ad affrontare le responsabilità morali derivanti dal ruolo di vincitori e quindi di regolatori del nuovo ordine mondiale.

A Norimberga i crimini di guerra trovarono una loro prima codificazione insieme a una nuova fattispecie giuridica quali i crimini contro l’umanità che meglio di qualsiasi altra dicitura fino ad allora elaborata chiarivano, o almeno si avvicinavano, a dare una parvenza penale e positiva a una parte di quel “diritto umanitario” a cui si riferivano alcuni giuristi.

Norimberga dimostrò che per sanzionare penalmente tali eventi non erano sufficienti gli strumenti legali del tempo. La dimensione e per certi versi la novità dei fatti del 1939-1945 dovevano essere affrontati dai giudici militari con armi forgiate per le guerre dell’Ottocento o tutto al più con gli aggiornamenti dei primi decenni del Novecento.

[NOTE]

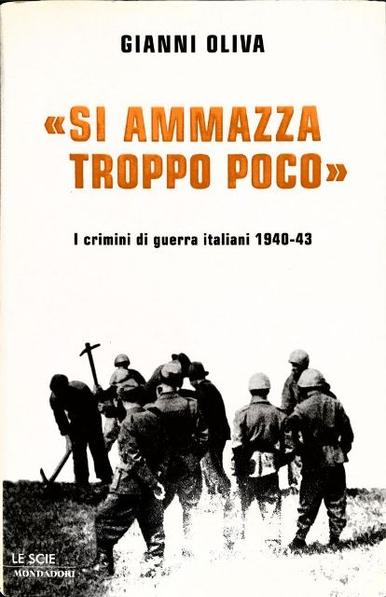

536 Gianni Oliva, Si ammazza troppo poco, op. cit., p. 153.

537 Vedi, The Avalon Project. Documents in Law, History and Diplomacy, Yale Law School, consultabile su internet.

538 M. Cherif Bassiouni, Crimes against humanity in International Criminal Law, Kluwer Law International, Hague 1992, p. 34.

544 Carl Schmitt, Teoria del partigiano, op. cit., p. 132.

545 Carl Schmitt, Sul Leviatano, op. cit., p. 82.

Marco Conti, Il Diritto in azione. Profili giuridici e problemi storici dei processi per i crimini di guerra nazisti nell’Italia del 1943-1945, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Pisa, Anno Accademico 2008-2009

#1945 #codici #crimini #Giudici #guerra #italiani #MarcoConti #militari #nazisti #Norimberga #penali