三宅 芳夫 (@yoshiomiyake@fedibird.com)

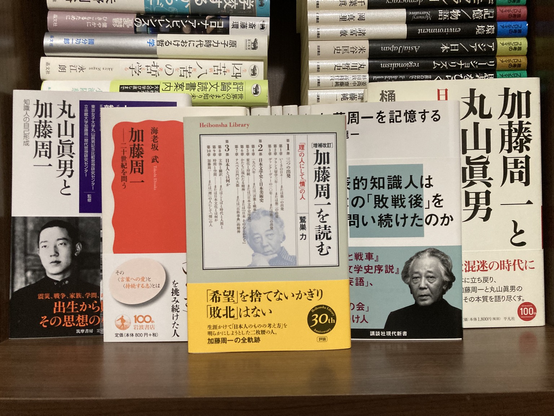

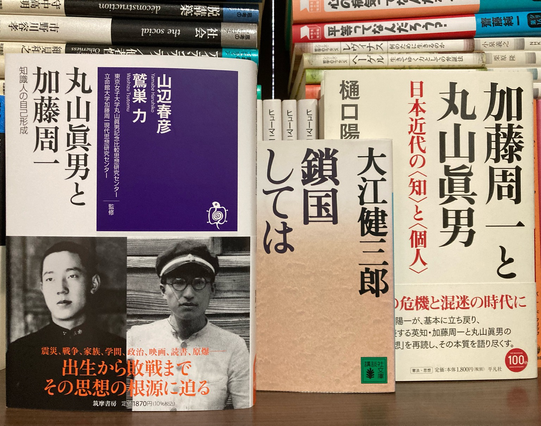

「べらぼうな」の用法について 私の投稿に「べらぼうな」形容詞が頻出することについて、親切な読者の方から質問があったので、お答えします。 現在NHKの大河ドラマは「べらぼう」というタイトルのものを放映しているそうですが、これとは全く関係ありません。 以前書いたことがあるのですが、私は10代後半から20代前半にかけて加藤周一さんとー大学の講義にも出ずー集中的に話す機会がありました。 1919年生れの加藤さんは江戸情緒が残っている最後の世代とも言え、会話でも興が乗って来ると、しばしば「べらんめえ」口調になりました。「そんなべらぼうな話はねえ!」などはその典型です。 この会話が私の中に刷り込まれているので、時々「べらぼう」などとの語彙が飛び出してくると思われます。