《それぞれの俳優は彼が何者であるかを直ちにはっきりとわかるような衣裳と顔塗りで舞台上に現れる。ごまかしの余地はない。》

これもミショー『アジアにおける一野蛮人』からの引用で、中国の演劇についての論。

「顔塗り」とあるが、これに「仮面」を加えて解してもいいだろう。顔塗り=隈取りは仮面に由来するとも言う。それが事実なら、仮面こそが演劇本来のものであり、太陽劇団がイタリア発祥の仮面劇「コメディア・デラルテ」を援用・流用して活動を開始したことは、演劇の根源にかかわる選択ということになる。

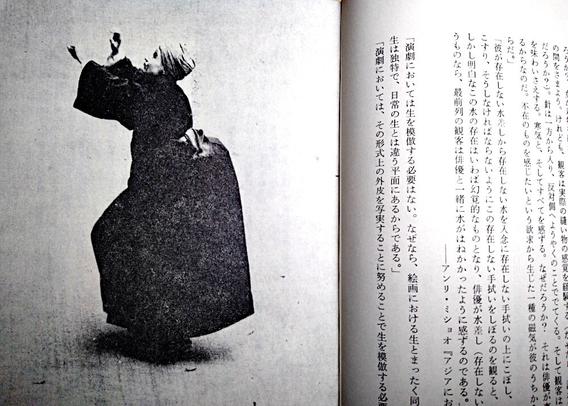

演技とは、役者が自分ではない者として振る舞うこと。ならば、仮面を着けることは、最も直截で容易な演技術ではないか。