思想是用家己ê話kā家己飼大漢。

——泰戈爾

| #夜邊晚報 | 將用來轉載他人意見或新聞報導,並附上我認為重要的段落節錄。原則上不添加我個人的評論。 |

| #夜邊晚報 | 將用來轉載他人意見或新聞報導,並附上我認為重要的段落節錄。原則上不添加我個人的評論。 |

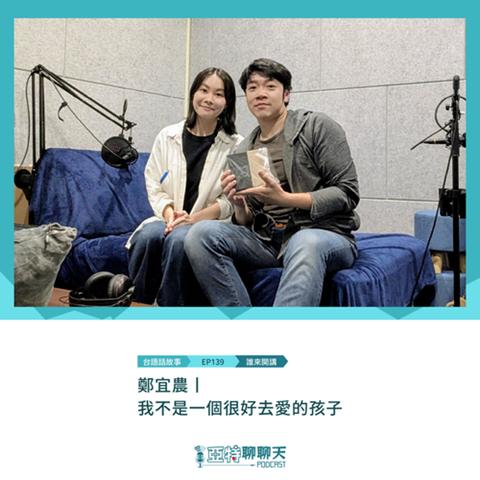

頂遍有人講希望我訪鄭宜農,嗯,我訪矣。

毋但講專輯《圓缺》,mā 講三年前金曲獎致詞事件,伊到底咧想啥(而且用台語講)。

〈鄭宜農︱我不是一個很好去愛的孩子〉

https://open.firstory.me/story/cmciv0ytz0bot01zcezp942gu/platforms

三年前以《水逆》拿下金曲獎台語專輯與最佳台語女歌手獎的鄭宜農,在致詞的同時,網路社群也蔓延起對他在台上完全不使用台語致詞的質疑聲浪,支持者與質疑者在網路上各自爭論,從致詞是否應該使用台語,到專輯到底有沒有資格得獎乃至他創作的算不算得上台語歌,而鄭宜農始終沒有為自己在台上致詞的選擇,與事後的種種紛擾多說一句話。三年後,第二張台語專輯《圓缺》發行,呈現出與《水逆》截然不同的鄭宜農作品,那是一張用聽的,你就能感受用心之深的專輯,然而《圓缺》的出現並非顛覆《水逆》,而是一條線性的成長對照。 也是三年後的現在,我們終於能親耳聽見,鄭宜農用台語,說出整個事件過程中,他的心境,以及背後的脈絡。 -- Music by Audionautix.com [http://audionautix.com/] 本集選曲〈寬寬仔來到祢的面前〉、〈講袂出嘴的彼个字〉、〈已經真罕得想起來〉由 鄭宜農 [https://www.facebook.com/ennocheng] 授權使用。 -- 場地&設備提供: 最專業,最舒適,最方便的Podcast錄音室「錄播客 [https://www.ptrecording.com/]」 -- 跟我聊聊: Instagram︱亞特聊聊天 (https://www.instagram.com/atlantis919/ [https://www.instagram.com/atlantis919/]) Facebook︱亞特聊聊天 (https://www.facebook.com/atlantis.podcast.talk [https://www.facebook.com/atlantis.podcast.talk]) -- 小額贊助支持本節目: https://pay.firstory.me/user/atlantis-talk [https://pay.firstory.me/user/atlantis-talk] 留言告訴我你對這一集的想法:https://open.firstory.me/story/ckv0axejr12s10998d5uk0c1z?m=comment [https://open.firstory.me/story/ckv0axejr12s10998d5uk0c1z?m=comment] Podcast powered by Firstory.

代表人數及比例並不是重點。

重點不在於有多少台灣人或佔的比例,就算台灣人佔九成,那部憲法也不會是台灣憲法。

中華民國政權在 1945 年只是依據盟軍總部《一般命令第一號》的安排,代表盟軍佔領代管當時還是日本領土的台澎,所謂的「台灣光復」就只是鬼扯。中華民國政權既沒有取得台澎主權,也沒有資格「恢復」當時還具有日本國籍的台澎住民從未取得過的中華民國國籍,或將台澎住民大規模歸化成中華民國國民。

換句話說,當時那些出席制憲大會的所謂「台灣(省)代表」,在國際法上是日本人,根本沒有合法的中(華民)國國籍,在法律上根本沒資格參與制憲程序。

以「被非法賦予不具法律效力的中(華民)國國籍的台澎住民參與了中華民國政權在中國領土上進行的中國憲法制定程序」為由,把中華民國政權的中國憲法說成是對非中國領土台澎及非中國人的台澎人具有國家憲法地位的國家憲法,根本是胡鬧。

就好比中國人跑去美國,拿著大聲公喊「這裡是中(華民)國美利堅省」,之後在路上隨便找幾個美國公民,對他們說「好,現在你們是中華民國美利堅省代表了」,然後讓這些人去中國領土上參加制憲大會之後,說這部憲法可以適用於美利堅合眾國一樣,荒謬至極。

今天看到徐巧芯在罵總統搞不清楚制憲過程有台灣人參與,必須得說,對,在中華民國制憲國民大會中,的確有我們台灣的代表出席,名單包含: 郭耀廷、顏欽賢、黃國書、林連宗、李萬居、林壁輝、張七郎、鄭品聰、高恭、連震東、謝娥、南志信、洪火煉、劉明朝、吳國信、簡文發、陳啟清、紀秋水,總計有十八名代表。 但是,當屆總共有多少國大參與制憲會議呢? 答案是1701位,這還是因為中共、中國民主同盟拒絕參加後的結果,包括一些特別親共的學者郭沫若等人都沒有參與。 所以參與中華民國制憲的台灣人佔國民大會總席次的1%多一點。蒙古各旗的代表都比台灣多。 其實這也成為現在台灣有聲音認為應該重新制定憲法的根據:制訂《中華民國憲法》時,參與制憲的代表絕大多數來自中國各省,導致制定憲法的人跟現在使用這部憲法的人幾乎沒關係。 多說一句,其中擔任花蓮國大代表的張七郎雖然參與制憲,卻來不及看到行憲,他在二二八事件中在未經過司法審判下,與自己兩個兒子被壓到鳳林鎮郊外的公墓秘密處決。

有人推薦,我才發現原來台灣有一個原創的音樂選秀節目,名字叫作「音樂主理人」。「主理人」是中國用語,卻如此堂而皇之地當成台灣的節目名稱,所以YT底下的留言有「把台語歌絲滑地轉入異國曲風」、「不是第一次就抓耳」……等句子, #中國用語入侵 如此嚴重,我也不應該太驚訝吧?O____Q

但還是推薦李竺芯在節目上唱的〈巷子裡的台南〉:

https://youtu.be/z0nhjIO_rD4

看到李竺芯獲台語金曲獎有感,寫篇短文。

自身也是台語家庭出身,雖說自己並不是出生在禁說台語的時代,但不知是否是黨國體制的遺毒,還是家人說台語的「氣口(khuì-kháu)」太派,導致青少年時期對台語的印象不佳,而不太使用台語。

但大學過後有漸漸的改變對台語的觀感,或許是受《四月望雨》的影響、聽了塩田豆花老闆文雅的台語,還有少年歌子培訓期間接觸了一年的歌仔戲的關係。

逐漸地意識到台語的音韻之美,它是一種具有音樂性、有溫度的語言。

外加喜歡日本歌謠曲、演歌、沖繩歌謠那一類唱腔的關係,

也開始回顧一些具代表性的台語歌謠曲,慢慢地把對台語的關注找回來。

有網友說李竺芯兼具「本土草根性」與「時尚高級感」,這也是我最近才深刻體認到的事情,「本土草根性」與「深厚的文化底蘊」兩者是可以並存的,也因為這樣找回自我認同,內心獲得真正的自由。

大罷免小故事:行李箱

上週去了劇場,每個人都可以講行李箱的故事,講完後演員和音樂家和圖像藝術者會即興的演出這個故事。

看了看現場將近四十位陌生人,突然閃過其實自己一直看到行李箱,不如趁機講:大罷免的連署陸戰站長們,常常看到拖著行李箱來到現場。

裝著各式各樣的物品,空白連署書、紙筆、背心、小蜜蜂、旗幟、看板,折疊整齊,乾淨的收拾好,陸戰服務結束後,可想見這些物品都得重新收拾整理好,讓下一次的站點繼續使用。

然後晃眼一過,他們從寒假站到了暑假,凍的要命到熱的半死,五個月就這樣過去了,無數次的出勤,這些夥伴不厭其煩的整理這些,因為行李廂裝著意念,想要讓台灣更好的意念,行李箱裝著連署書,幾萬個連署人冒著風雨酷暑的支持,行李箱裝著希望,大家覺得還有希望。

在幾十個陌生人,不是政治場合裡政治出櫃,真的是讓我講話都緊張到顫抖,講完故事後,劇團唱了首跟希望有關的歌,繪師畫了一個腳根,踏著沉重的步伐纏繞代表意念的線條,音樂則特別挑起催淚的情緒,尤其是邁向希望的意象,繪師最後畫著,盡頭終點是光芒。

強忍著情緒憋到最後,我努力吐出:7/26無論立場,都希望大家能好好行使這得來特別不容易的投票權。

“由於臺灣的紡織業外移到中國大陸的狀況相當普遍,因此筆者在研究今天的主題時,當然也看到了使用「面料」的臺灣成衣業者。

有趣的是,他們所使用的「面料」似乎並不是指單純的布料,而是衣服「外層、表面」所使用的布料。根據筆者在Threads上面看到別人的討論,在60年代臺灣成衣業發達的時代,這叫「表布」,意思是衣服表面的布料,似乎和現在的「面料」是一樣的東西。

所以雖然沒有確定的答案,筆者也不是紡織業的專家,但我們得到了一個可能的解釋:中共簡中當中用來代表「布料」、「fabric」的「面料」,可能原本是中國大陸紡織業的「表布」,也就是衣服外層的布料之意。後來經過某些演變之後,才變成現在我們觀察到的、用來代表所有的布料本身。”

“所以簡單來說,hologram的兩岸譯法差異是這樣的:在臺灣,中華民國國語注重在「保留完整的影像」的意思上,並且跟著原文字根翻成了「全像片」,意思是「保留物體完整影像的相片」。

在中共的簡體中文裡,他們著重在全像投影可以「重現拍攝時該物體的完整資訊,包括物體各面的細節和打光狀況等等」,因此用「資訊」的簡體中文版「信息」翻譯,得出「全息圖」這個譯法,意思是「保留物體完整信息的圖片」。

全像投影是戰後才開始發展的科技,因此進入中文的時間很晚,兩岸的中文都是用翻譯的詞來形容這個概念。因此,就像許多比較新的科技一樣,「全像」和「全息」也是差異明確、沒有政治因素的乙類中國用語。”

https://www.thenewslens.com/column/366days/241952

“在簡體中文的網路世界中,在表達同意對方的看法、類似於英文indeed的意思時,「確實」幾乎已經成為固定用法,甚至還有人利用用諧音「雀食」,做出一隻麻雀在吃東西的貼圖,用在即時通訊軟體上。

(略)

日文裡面「用來表達同意對方看法」的字。這個字是「確かに」。如果今天有人提出了一個看法,有另一個人想要贊同,後面這個人就會說「確かに、怎樣怎樣怎樣」,就像一開始的例句「確實,今年真的比以前都熱」一樣。

那這點為什麼會和大家主流的使用方式從「的確」轉變成「確實」有關呢?這和筆者以前數次提過的「翻譯腔」有關。

請大家設身處地為日進中的譯者想一想。當今天日文是「確かに、我同意你的看法」的時候,假設你是譯者,你會覺得「的確,我同意你的看法」比較順,還是「確實,我同意你的看法」比較順?在日文劈頭就是漢字「確」的狀況下,筆者相信選擇「確實」的譯者會是明顯的多數。

至於為什麼會是簡體中文比較有「成為固定用法」的現象,其實也沒有很嚴重,就只是因為他們的譯者翻譯腔可能嚴重一點點,或是他們的網路社群趕流行、改變用法的速度比較快而已。”

https://www.thenewslens.com/column/366days/241952