轉職初心者2.0

@hqfgsr@g0v.social

- 73 Followers

- 163 Following

- 1.2K Posts

女友昨晚做了一件事讓我很不解,昨天的我覺得很荒謬,現在我好像開始生氣了,感覺心跳變快血壓要飆高的樣子

自覺上個月很少刷卡以為信用卡費會降,剛才收到通知完全沒有

@voyager 都很好看欸,必須擁有

我今天終於把我的thread刪掉了, 我也找到了這個平台為什麼這麼煩人的根源:

海獅效應

海獅效應的行為模式,通常從一個假裝「理性發問」開始,例如:「你能解釋這句話的根據嗎?」接著即使對方提供證據或背景,海獅仍會否定或轉移焦點,並持續要求更多資料,導致對話陷入重複與消耗。這種模式表面上強調討論,但實際目的是激怒、耗盡對方心力或破壞對話氛圍,進而削弱原本的立場,讓受害者在情緒或社群觀感上處於劣勢。

更具體地說,這種話術流程通常是:

1. 對方表達一個常識性、經驗性或價值性的觀點,例:「某些族群在職場上確實常常被歧視。」

2. 海獅式發問者突然介入、表面禮貌地問:

「你有具體資料可以證明這種歧視嗎?」

3. 對方提供一個來源、數據或經驗案例。

4. 對方回應後,海獅又說:

「這個例子太主觀/數據不完整/樣本太小/不夠客觀。」

5. 然後繼續要求:

「那你還有別的資料嗎?如果這是真的,怎麼不是每個人都這樣說?」

6. 整個對話進入無限輪迴,耗盡對方的時間與精力,等你爆炸了之後再讓你陷入社群觀感劣勢指責你不理性。

@bellamy 前同事家中有一組閒置機器+奶泡機便宜賣我~(維持好關係的重要性) 可以來看膠囊口味了XD

最近燃起想在家裡放一台膠囊咖啡機的欲望....

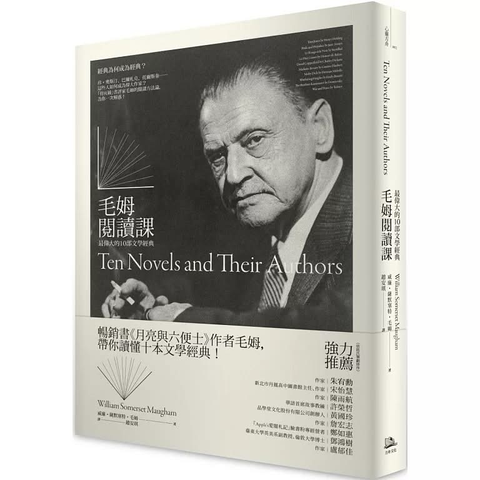

《毛姆閱讀課》(Ten Novels and Their Authors,2023,威廉.索美塞特.毛姆(William Somerset Maugham,1874 - 1965))

筆者個人很喜歡讀像是《毛姆閱讀課》這種評論其他作品的作品,這類型的書能讓你拓展眼界,發現落於「未知的未知」認知象限中的好作品,還能透過不同作者的觀點,探索到已知作品的不同面向。

毛姆認為,在大多數的情況下,小說的內容都是來自作者的經歷,以文學的形式表達出作者的本能和渴望。因此,在評論每一部作品之前,毛姆會深入地剖析作者的生平和性格,同理作者創作時的背景和狀態。書中挑選的十部作品,對世界具有公認的影響力,但是毛姆在評論它們時,依然能夠保持客觀,犀利地點出每部作品的優缺點。經典或許不等同於完美,然而完美與否,並不影響它們在文學界裡的重要地位。

「我提到的小說都在十九世紀出版,這是一個社會大變革的時代,人們拋棄過去一成不變的生活方式和思維方式。在這樣一個時代裡,人們不再無條件地接受過去的信仰,巨大的騷動在空氣中瀰漫,生活成為新鮮刺激的冒險,這樣的時代有利於塑造傑出的人物,產生偉大的作品。」

至從吃了小爆炸麻辣堅果辣椒醬後著迷住,換了三款辣椒醬都沒覺得比小爆炸好吃,但又想找看看替代品,因為比較貴,徵求好吃辣椒醬分享~~~

@voyager 長這個樣子,上面的鈕旋轉後可調整下方的槓片數量~

@voyager 昨天逛街看到可調式壺鈴,覺得好好玩(?