犬山の授業は見学可能です。教師を目指している方、台湾での #日本語教育 に興味がある方、お気軽にご連絡を。

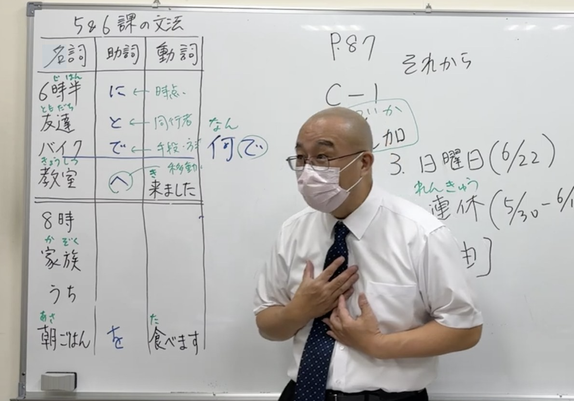

初級で大切なことの一つは、日本語の動詞文には基本的に「名詞+助詞」というカタマリが必要だという理解です。あの手この手を使って、「名詞+助詞+動詞」という感覚を身につけてもらいます▼

過去の見学の感想→ https://www.blog3.inuyamatw.com/blog/20250315

初級で大切なことの一つは、日本語の動詞文には基本的に「名詞+助詞」というカタマリが必要だという理解です。あの手この手を使って、「名詞+助詞+動詞」という感覚を身につけてもらいます▼

過去の見学の感想→ https://www.blog3.inuyamatw.com/blog/20250315