| 有狗 | 不乖 |

| 爱猫 | 但过敏 |

| 女权 | 但双性恋偏直 |

| 完美主义者 | 在痛苦的调整中 |

叶舟舟

- 615 Followers

- 166 Following

- 211 Posts

(失敬失敬。。。

(能碰瓷一下大佬么。。。

《华尔街日报》中国洞察:亲历者讲述中国如何从西方撬取技术

“我在2015年到2017年期间曾住在北京。我的公寓位于东直门,靠近机场高速。同一栋楼里住着一群大众汽车和梅赛德斯的外派人员。

我记得曾和他们聊起过他们的经历,他们无一例外都对公司管理层为了换取市场准入而出让技术感到沮丧。每个人都清楚发生了什么。

据我的邻居们描述,中方要求,在中国销售的每一辆汽车都必须至少有50%的设计工作由中国工程师完成。这些汽车公司应对该要求的方式是,雇用中国工程师与他们的外派工程师并肩工作,以便将设计工作记在中方工程师名下。所有公司关心的只是满足这一比例要求,但所有一线工程师都意识到,那些中国工程师都只待一年。之后,他们就离职加入了不断壮大的中国本土新兴汽车公司的队伍。

而这种循环正在各个经济领域重演,比如你提到的苹果公司、特斯拉和摩托罗拉,但这份名单远不止于此。”

在各种糟心新闻之上还刷到小某书上谈论陈立人杀妻案,证人8(陈立人前女友)写的一份Google doc要被法官和双方律师看到了。评论区不出意外又在骂前女友。“诱导谋杀”,“不要脸”,“这篇小作文就是直接原因,没有她于现在应该还活着”。

给我笑死了,you know what,没有陈立人,于现在肯定还活着呢!

我当然说不,毕竟我们俩之中,她才是本地长大的,我才来几年?

加拿大历史说长不长,但是那些殖民者、占领者、原住民酋长、非裔杰出人物又或者是什么抵抗运动的领头人物那也不老少了。我看故事向来只记梗概,人名等到了要用的时候再现查。

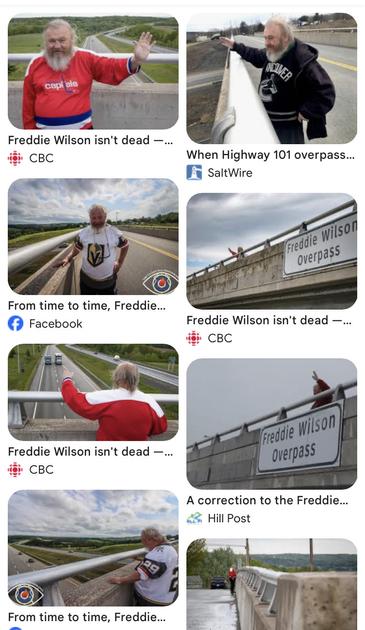

她说,“Freddie Wilson就是101高速附近的一个居民,可能有一点自闭,他从十几岁开始就喜欢向路过高速的车子挥手。在他挥手的时候,人们会按喇叭向他致意。他相信这样做能让人们开心,他就做了四十多年。就是因为这个,这个立交桥以他命名。”

我说不出话来,因为太喜欢这个故事了。

一个在别的地方可能会被嘲笑被挖苦被欺负,只知道傻傻在高速的立交上对着飞驰而过车子挥手的人,在我们这个地方,有一个以他命名的立交桥。仅仅因为人们喜欢他,所以这个桥就叫Freddie Wilson,而不是用来阿谀任何当过权的大人物。

回家我查了一下新闻,Freddie Wilson不仅有一个以他的名字命名的立交桥,而且立交桥命名的时候他还活着。

事实上,在搜索他时,我找到另一条CBC澄清他并未去世,某讣告只是另一个名字相近的人的报道,这几乎就是说,Freddie还活得好好的呢。

2019年Freddie是65岁,所以今年他71

CSR 跌落神坛之后的懒人信用卡洗牌 https://blog.douchi.space/csr-replacement/?utm_source=douchi.space

事实证明,If a deal is too good to be true, then it won't be sustainable (比如当年的 movie pass)。CSR 之所以是一代神卡还是且亏了那么多钱还是有一定道理的,市面上看了一圈还真没有什么懒人全家桶能完全替代,尤其是 3% catch all travel 和 1.5X redeem。

变成 coupon book 式玩卡的系统对我也没有任何吸引力,遂立刻开始寻找 replacement。以下是本平时 P 偶尔 J 人的懒人信用卡 CSR 平替计划。

研究好好做饭&吃饭有两年了。现在基本能做到在好好吃饭的同时买菜做饭占用的时间精力在可接受范围内。回顾两年里的各种坑和弯路,感觉可以写点"I wish I knew these earlier"的笔记分享给也在这方面有struggle的象友。

1. 拖后腿的迷思

自炊确实可以省钱,但那是等到买菜/保存食材/做饭的经验技能上来之后的事。集中备餐/meal prep确实可以省时间,但那是等到对自己口味有很好把握、处理食材经验丰富、菜谱做过很多遍几乎可以autopilot之后的事。刚开始学自炊就是又慢又累又贵又浪费以及可能还不太好吃(请将这些视为培训开支)——因为没有经验,不能判断哪里可以走捷径不毁菜、不知道哪些菜式可以combo完美不浪费食材、没有熟练的操作去加速&减精力。

好吃&吃够比所谓的“健康饮食”重要。这么说可能听起来比较radical,但吃饭作为人的肉体存续的必要手段,我认为需要更听自己身体的,而不是无脑跟风各种(层出不穷的)饮食流派/(跟现代生产生活方式不再匹配的)传统说法/(三五年就推翻自己的)食品“科学”。“科学数字”是无数前提预设之下大量人平均抽象出来的结果(这里省略三百字关于统计学的吐槽),不能精准对应每个人不同并且变化的具体生活。除非有明确的病症(e.g.糖尿病),保证丰富的食材种类和足够的摄入才是健康饮食的基础。吃垃圾食品和外卖比不吃要好,好吃于是愿意吃的比极度“干净”的要好(日常自炊的手法能做出来的菜品再“不干净”也有限,多几滴油和调味料不会让你胖十斤,但会让你更愿意好好吃饭)。

从基本靠外卖到基本全自炊之间不可能瞬间切换。学习技能的时间和精力不可能被压缩,强行求快的结果是累死+灰心放弃。过渡期间的核心要义是让自己能坚持做饭这件事,而不是每顿都要自己做。一开始一个星期只自己做一顿饭也已经是进步。以及,从你愿意吃、喜欢吃的菜式开始学,而不是“最简单”的——兴趣和愉快享受成果是保持动力的最好方式。

以及,过渡时期乃至全自炊之后都会经常出现没力气/精力给自己做饭的情形。责怪自己意志力不够只会雪上加霜。更好的办法是:1.先吃点零食水果什么的垫一垫,让自己休息一下回血了再去做饭;2. 提前给自己准备一份emergency plan/紧急菜单,规划好哪些菜式是自己用最少力气就能做的。

2. 基础装备+技能

去搞一把足够锋利的顺手的刀——这是重中之重,first thing first。不需要锋利到吹毛断发,但不够锋利的刀反而容易切到手,因为切菜的动作会由于刀太钝而走形(“足够锋利”对我来说是能随手轻松划开三层报纸)。顺手的刀形不一定是传统中式菜刀(比较重+高,如果再加上案台高度不对,很容易手腕累),日式三德刀、西式厨刀都是不错的选择,看哪种的重量+尺寸更适合自己。新手学自炊已经要面对各种困难麻烦了,不要给自己添难度。以及,学会正确磨刀。

刀工这个东西不需要学到餐馆厨师那种水平,但最好还是找视频看看自己选择的刀对应的使用姿势、学一下基本的切块切片切丝操作+多练习一下。切得整齐好看是次要的,重点是掌握了使用刀的方法+熟练后形成节奏就不容易切到自己、处理食材时不需要全神贯注(省精力)还速度快(省时间)。

锅有各种各样的材质形状,推荐新手从不沾炒锅+不锈钢煮锅开始。前者不沾能避免新手最大的噩梦粘锅(但需要配合木铲或者硅胶铲,并且不能用钢丝球清洗),后者容易打理(可以进洗碗机可以用钢丝球,烧糊了也能煮白醋救回来)。不推荐一开始只用一个锅做所有菜是因为煮和炒的操作完全不同,煮需要锅壁足够高,但那样会让炒的动作变形。“一锅走天下”请留到做饭技能上来之后再考虑。

如果不是燃气灶,使用电灶需要根据它“热得慢、冷得慢”的特性调整烹饪方式,比如提前调整火力、关火后立刻移开锅子。以及爆炒就别想了,但可以用半煎半炒的方式模拟类似的效果(i.e.翻动食材不要那么频繁,让食材和锅底接触足够时间达到需要的温度)。(电磁炉我没有什么经验)

炒菜的最基础技能是对锅里温度的判断,太热会焦,不够热会粘/不能炒香/炒蛋不蓬松等等。用手在上方感觉的方法不适合新手,也不准(天冷天热、人的状态),我觉得洒几滴水观察挥发速度更直观。炖煮的最基础技能是对锅里沸腾度的判断。炉子的火力指示只是参考,更准确的是观察水泡的形态(从细小水泡连续浮起的“虾眼水”到不断大泡翻腾的大火收汁)。油温和水温的判断方式会不一样。新手建议把油炸放到靠后学习(以及投资一只温度计,烤肉煎牛排也用得上)。

3. 如何不大翻车

首先,新手一定会翻车,不要对自己有不切实际的期待。不大翻车/毁菜的奥义是“宁缺勿过”、给自己预留补救空间。盐和调味料没放够可以再补、没熟透可以回锅再炒/煮(或者微波炉补补),但给多了/做过了是没法抠出来/退回去的。新手对分寸火候把握不准是必然的,需要靠边加边尝。炖煮则需要略频繁地看看有没有烧干之类(怕自己干别的去了忘记就定个闹铃)。

4. 认识食材的特性和操作的目的

新手一般会四处搜罗据说“好吃又容易”的菜谱尝试做。但这里有一个问题:别人的“容易”不一定是新手的容易,而且菜谱可能会省略掉一些熟手默认但新手完全不知道的“常识”。以及随着各种content farm洗稿+AI被滥用,不靠谱的菜谱会越来越多,新手并不具备分辨它们的能力和经验。在这个意义上,我更推荐一些会讲解“为什么这样操作”的菜谱和视频(比如田螺姑娘(陈宇慧)、小高姐)。

分辨菜谱是否靠谱的能力其实和自己做出靠谱的菜的能力是相通的,主要就是两类知识(以及它们的交叉):食材的特性和烹饪方式的特性。这些知识看起来和学做某个具体菜式的关系不大,但却是一通百通、迅速提高做饭水平的根基。

一些基本的食材特性:

加热过的猪肉遇冷水会收缩变干硬,无论是焯水后煮汤还是煎香后炖糖醋,都必须加热水(谨记“死猪不怕开水烫”)。但鸡肉没有这个问题,甚至鸡肉焯水是把鸡反复放进滚水里再拎起来达到鸡皮紧致鸡肉嫩滑的效果。

关于猪肉“骚味”的处理以及焯水方法,以前写过一条:

https://bgme.me/@phyllisluna/113142378258452148

排骨和鸡炖汤要不要先焯水这个问题,我的经验是如果足够新鲜是不需要焯的(但可以泡个20分钟左右的冷水出出血水),但进过冷冻再解冻的似乎就必须先焯一遍水了。

蔬菜用盐水焯可以保护叶绿素和其它矿物质不溶解在水里,于是保持青翠和一些脆口。同理,炒青菜也是先给盐(蘑菇则是后给盐,先给盐会出水)。

茄子吸油的最快捷处理既不是用盐“杀”然后挤水,也不是微波炉叮,而是直接炒锅里中小火烘到“蔫”了(非不粘锅的话锅里先给少许油翻炒匀防止粘锅,中间翻一两次),然后再正常炒。

一些基本的操作特性/原理:

煮:靠水传热。优点:速度快、均匀且透彻,食材不会干,汤水/料汁和固体食材之间味道会互相渗透。缺点:不脆。

蒸:靠蒸汽传热。优点:比煮更delicate,可以保持一定的脆度。缺点:慢,对最终的“干湿”比较难把握(需要经验)。

煎炒:靠和锅底接触加热。优点:外部升温快,容易形成美拉德反应出香。缺点:中心不容易熟,或者等中心熟了外部已经加热过度。

烤:靠与热空气接触。优点:干爽。缺点:慢,不一定能达到美拉德反应的温度(需要提前煎或者用broil功能“燎”一下)。

大火:食材外部温度迅速升高(e.g.达到美拉德反应的温度),可以让内外拥有两种不同的形态/口感。

小火:食材熟得比较均匀,在“过熟”之前能比较久地留在锅里(e.g.等待酱汁味道的渗透、骨头里胶质风味的析出)。

过冰水:切断食材吸收的水分余热继续“煮”。理解了这一点有时就可以偷懒不准备冰水而是少煮一小会儿。

掌握了各种操作的基本特性就可以逆向推理某个菜品要达到特定效果需要什么操作,或者顺着菜谱去理解某个操作是想达成什么效果(由此帮助判断菜谱是否靠谱)。

比如我喜欢比较脆爽的青菜,但又不耐烦翻炒许久芯还没熟,因此最合适的方法是平底锅里给一点盐水铺底,大火沸腾形成蒸汽,把菜丢进去,盖上盖子用蒸汽沏熟(这个方法无痛解决了我80%以上的绿叶菜)。

又比如我家是电灶,火力不猛,小炒需要翻炒很久才熟透。于是我会先大火把外层炒香,然后转中小火盖上盖子,让蔬菜内部的水分自己把自己沏熟但外层不会烧糊(同时我去洗菜刀砧板什么的)。

肉为什么会“柴”/干硬:

内部水分流失过多。通常原因是加热过度(e.g. 炖煮用了大火、炒太久),因此应对方式主要分两种:

1. 煎炒时挂浆。淀粉传热慢,让肉能在锅里待略久一点。

2. 小火。尤其是炖煮,入味需要时间长,而让肉能在锅里长时间但不柴只能靠小火。

烤箱特有的加热方式则是另一个原因,干燥空气与湿润的肉长时间接触会吸走肉的水份,因此应对方式是给肉一个“壳子”锁水(具体实现方式可以是放进带盖铸铁锅,也可以是先在锅里煎到焦香形成一层硬壳)。

腌肉的作用除了入味,也有用盐改变蛋白质的形态,这样受热时蛋白质分子就不会立刻蜷缩(肉又干又硬的元凶),盐还可以分解一些组织进一步让肉里出现后面容纳更多酱汁的“空隙”。但盐进入肉靠的是渗透压,需要充足的时间。越厚越tough的肉需要越久提前腌(e.g.整片的鸡腿肉至少要腌一个钟头)。

肉的厚度越大,中心需要越久才能熟,但外层加热过度的危险性也越高。因此炒肉片不是越薄越好,也不是越厚越好(为了外层略脆而内层软滑)。也因此炖整鸡、炖鸡腿、炖鸡块的时间是不一样的。

以及肉的脂肪越少,从“熟”到“柴”之间的margin越小。新手没练出分寸把握之前推荐使用五花肉或者梅头肉之类,不要挑战里脊这种纯瘦。

(另:西餐操作里,炖肉(stew)和x肉配y汁(with xx sauce)是两个不同的概念。前者是靠长时间小火炖煮让酱汁和肉的味道彼此融合,而且因为时间长,可以让酱汁的味道更充分develop。而后者是用酱汁裹较快煎炸好的肉,肉本身的味道某种程度上是underdevelop的,要靠某种程度上overdevelop的酱汁去平衡。有些中文翻译菜谱里会把它们混为一谈+乱拼凑,结果导致做出来的菜不好吃)

6. 继续进步的方向

当做饭基础技能开始熟练、积累了一些学靠谱菜谱做菜的经验之后,我会推荐早开始读一些稍微理论但分析底层逻辑的内容,比如Samin Pollan的《Salt, fat, acid, heat》(中译本“盐脂酸热”)、《The Science of Good Cooking》(中译本“料理的科學”),前者偏重烹饪的基础元素,后者偏重各种食材和操作原理。这些知识会大大帮助后面的融会贯通,让厨艺可以迅速突飞猛进(但不推荐一开始学做饭就读,因为没有实践经验去帮助理解)。

旧时明月照无眠 (@phyllisluna@bgme.me)

说到北美骚猪的传说,觉得可能和不同人的味觉在这方面的灵敏度以及猪肉的做法有关系。我个人对“骚味”不算特别敏感,不过处理手法的有效性也得到了这方面比较敏感的朋友们的盖章认证。 “骚味”的来源传说是杀猪不放血导致的,我没有查证过。不过北美普通超市里买的猪肉确实会自己出挺多血水,煮也会有很多浮末。减少“骚味”的思路无非两种:压倒它(用比较重的调味和酱料),和引走它。前者一般是浓油赤酱烧烤之类。后者的处理方式主要可以分成焯水/跑活水和料酒,然后又会根据后续做法需要处理多干净来选择具体的方式。我自己的处理等级是煲汤>蒸煮>煎炒。 处理没有经过放血的猪肉不能像国内给猪肉焯水那样水开丢进去烫一小会,会直接把血烫熟,淤积在肉里再也出不来了,大忌!正确思路是要在猪肉彻底煮熟之前引导血水自己从肉里尽量多地流出来:首先是丢进一锅冷水里泡二十分钟到半小时,这样已经可以看到水泛红了,倒掉,冷水稍微冲洗一下肉;换过冷水,再把肉丢回锅里,开始煮,关键是让肉在温水中尽量拖延到彻底煮熟的时间,没熟就能让血水以浮末的形式继续往外跑,但也不能炖太久,不然肉汤的味道就也跑进最终要倒掉的水里了,我一般开盖中火煮到接近沸然后稍微转小,焯个十来分钟就可以看到水面满是浮末了;然后切记猪肉一旦升温后就不能再回头,后续处理必须用热水,否则冷水一激肉就收缩变硬了,热水冲洗干净后就可以丢进烧热的汤锅里开始煲了;水开后一般还需要少许撇一下浮末,但这次就很少了。这种方式处理得最干净,但也最麻烦,我只会在需要煲一大锅广式老火汤的时候搞(因为汤的鲜甜比较delicate,很容易被影响)。 蒸煮(包括做云吞馅料)因为一般会放腌料/调味,所以不需要处理那么细,而且肉半熟了也不适合腌料入味,因此我一般是泡过冷水再冲洗一下就完事。 日常煎炒我甚至不会泡冷水。因为煎炒会切薄片/小块,血水很容易就出来了,可以在下锅之后、熟之前倒一点料酒,用料酒迅速蒸发来带走“骚味”足矣(料酒去腥需要温度)。而且油煎的美拉德反应的焦香也会掩盖一些“骚味”。 以及,肉来自猪的哪个部位好像也有一些关系,排骨相对是好处理的,梅肉(pork shoulder)也还行,里脊肉我买得少但似乎是血水重灾区。 _________________________ Update: 感谢象友推荐的视频,从科学角度讲解了骚味的来源和各种去骚处理方法的原理。 https://www.youtube.com/watch?v=SJDyJ5xQb5w #长毛象安利大会

有人能给我拔个草吗?